↧

張偉 著《 塵封的珍書異刊∶書海遨游 尋珍覓寶‧一個英國建築師的慈善胸懷》2004

↧

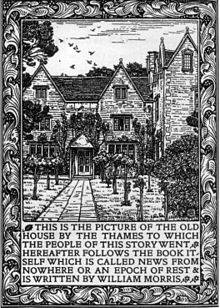

News from Nowhere (or An Epoch of Rest)《烏有鄉消息》

Frontispiece | |

| Author | William Morris |

|---|---|

| Country | United Kingdom |

| Language | English |

| Genre | Novel |

| Publisher | NA |

Publication date | 1890 |

| Media type | Print (Hardback, Paperback) |

| Pages | 186 |

《烏有鄉消息》(News from Nowhere),北京: 商務

Did William Morris influence to H G Wells's The Time Machine?

H G Wells knew Morris slightly, and in his autobiography (1934) writes about visiting Morris’s house in Hammersmith, where the socialists held meetings. The type of Society is different (Morris is more optimistic) but the Eloi definitely reflect the Utopian ideas of the period which both men seem to have shared.

News from Nowhere by

Publication Date: 1893

Peterson, W. S. Kelmscott Press A12

↧

↧

John Updike: More Matter: Essays and Criticism, Rabbit Angstrom , Man in the Middle / Roger's Version 罗杰教授的版本/JUST LOOKING/ Always Looking: Essays on Art. By J...

John Hoyer Updike was born in Reading, Pennsylvania, on this day in 1932.

“You’re not in Baltimore now, Joan,” Miss Fritz said.

“You are in Olinger, Pennsylvania.”

--from "Olinger Stories" by John Updike

“You are in Olinger, Pennsylvania.”

--from "Olinger Stories" by John Updike

In an interview, Updike once said, "If I had to give anybody one book of me, it would be the Olinger Stories." These stories were originally published in The New Yorker and then in various collections before Vintage first put them together in one volume in 1964, as a paperback original. They follow the life of one character from the age of ten through manhood, in the small Pennsylvania town of Olinger (pronounced, according to Updike, with a long O and a hard G), which was loosely based on Updike's own hometown. "All the stories draw from the same autobiographical well," Updike explained, "the only child, the small town, the grandparental home, the move in adolescence to a farm." The selection was made and arranged by Updike himself, and was prefaced by a lovely 1,400-word essay by the author that has never been reprinted in full elsewhere until now. READ an excerpt here: http://knopfdoubleday.com/book/240437/olinger-stories/

JUST LOOKING/ Always Looking: Essays on Art. By J...

More Matter: Essays and Criticism - John Updike - Google Books

books.google.com › Literary Collections› Essays

In this collection of nonfiction pieces, John Updike gathers his responses to nearly two hundred invitations into print, each “an opportunity to make something......COMPANIONS, IN THE HUNT FOR THE ELUSIVE mot juste, AND THE FEARSOME PHRASE MAUVAISE

罗杰教授的版本

From Wikipedia, the free encyclopedia

Roger's Version is a 1986 novel by John Updike about Roger Lambert, a theology professor in his fifties, whose rather complacent faith is challenged by Dale, an evangelicalgraduate student who believes he can prove that God exists with computer science. Roger becomes obsessed with the thought that Dale is having an affair with his wife, Esther, although it remains ambiguous whether this affair takes place. Roger himself becomes involved with his niece Verna, a coarse but lively nineteen year old and single parent whose own mother (Roger's half sister) had a sexual hold over him when they were in their teens. Verna, frustrated by her poverty and limited opportunities, becomes increasingly abusive towards her one and a half year old, mixed-race daughter, Paula. Roger, out of sympathy for her situation and his increasing sexual attraction for her, begins to tutor Verna so she can earn her high school equivalency. One evening, when Paula refuses to go to sleep, Verna shoves and hits her; Paula falls and breaks her leg. Roger, after helping Verna disguise the assault as a playground accident from the hospital staff, has sex with her. The novel ends with Verna leaving Boston to return to her parents in Cleveland and Roger and Esther receiving temporary custody of Paula.

There are frequent popular culture references throughout the novel, particularly to the popular music singer Cyndi Lauper who is much admired by Verna and Richie, Roger and Esther's twelve-year-old son.[citation needed]

Major themes

The novel's structure, characters and themes are based somewhat on Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter.厄普代克小說中的「居中之人」

報道2013年01月14日

當漫長的選舉之夜開始時,所有人的目光都緊盯着那些搖擺州。有幾個搖擺州在東岸(佛羅里達和弗吉尼亞),另外幾個則在西部(科羅拉多和內華達)。在大多數情況下,這些州的選舉結果取決於選舉人團的票數。

然而,在大選的中心“戰場”——俄亥俄、愛荷華、賓夕法尼亞和威斯康辛——選票的計算要更為複雜。雖然這些州的人口結構並不十分多樣化,卻總是能產 生出數量最多的“獨立選民”。這些選民常被稱為美國國民性格之典範——他們勤儉顧家,信仰虔誠,更重要的一點,還是男性白人新教徒。這些人都是後工業時代 里美國社會的普通一員,被約翰·厄普代克(John Updike)在《兔子歸來》(Rabbit Redux)中稱之為“居中派”(man in the middle)。這部小說出版於1971年,故事發生在1969年,既是查帕奎迪克島醜聞和美國登月那一年,也是尼克松上台執政的開端。儘管這部小說表面 上似乎與政治毫無瓜葛,但其實它是極具啟發性和預見性的現代政治小說。

《兔子歸來》里既沒有競選者和選戰,也沒有政治煽動和選區政客。它與《國王班底》(All the King’s Men)和《最後的歡呼》(The Last Hurrah)完全不同。相反,厄普代克的主題是日常生活的政治化。小說的主人公出身工人階級,住在賓夕法尼亞州一個虛構的城市(小說中叫布魯厄市,其實 是雷丁市)。他過去所熟知的世界,是平靜寧和的小區,“人們砰地關上家門,體育比賽又開始了”,而“戰爭只在大洋對岸發生,所以他能夠在這樣的幸福中度 日”。然而,他感覺到這個世界正在發生改變,甚至每天都有所不同,而自己卻對此束手無策。

“我才不關心什麼政治,”哈利·安斯特羅姆(Harry Angstrom,“兔子”是他在高中棒球隊的綽號)有次在飯桌上和人吵架時堅持說,“這是我們美國人操蛋的寶貴權利。”然而,當話題轉到他衷心支持的越 南戰爭時,他又變得怒不可遏。“美國的行為不能簡單地用權力來解釋,它有着不可思議的影響,就像是上帝的代言人,”他深信,“美國在哪裡,哪裡就有自由, 哪裡沒有美國,瘋狂就會帶着鐵鏈統治一切,黑暗就會絞殺成千上萬的人。”他故意在車上貼了一面國旗,這個舉動對他而言,其象徵意義不亞於阿波羅11號的宇 航員把國旗插上月球。 在《兔子歸來》中,登月與晚間新聞里的水災畫面被放在一起重播:“越南的死亡人數,某地發生的種族暴亂。”厄普代克並非簡單地記錄這些事實。他要把它們提 升為一種關乎社會的現實主義詩歌,那是約翰·多斯·帕索斯(John Dos Passos)在T·S·艾略特(T. S. Eliot)或華萊士·史蒂文森(Wallace Stevens)的幫助下有可能會寫出的詩:“下午四點整,臉色蒼白的工人們如幽靈般走出那個小型印刷廠。他們一個勁地眨巴着眼睛,戶外的光線太強,在室 內呆久了,要有個適應的過程。”這是小說的開頭。厄普代克用他著名的點畫派手法,還原了一副死氣沉沉的城市景象:“那一排排的房子都差不多的樣子,區別只 是它們各自簡陋的外壁板,上面污跡斑斑,以及一個個看似溫馨的小門廊,裝着交錯的架子和放擱奶瓶的灰色木箱,還有就是一棵棵被熏黑的銀杏樹和停在路邊被太 陽炙烤的汽車。”哈利,這個落魄蒼白的男人,曾在“維真”(Verity,真實性——譯註)印刷廠當排版工。那時,“維真”和所有那些支撐着美國“鐵鏽 帶”(Rust Belt,指美國中西部和東部的那些以重工業和製造業為經濟基礎的州——譯註)的道德真理一起,正在走向衰敗。

有個人對雷丁-布魯厄(Reading-Brewer)很熟悉,那就是曾任《雷丁雄鷹報》的新聞主編小約翰·D·福萊斯特(John D. Forester Jr.)。1969年他正在編輯部任職,認識當時在報社做送稿生的厄普代克。厄普代克當時還不滿二十歲,負責把新聞故事和照片存檔,這份工作使他能夠追蹤 這個城市變化的腳步。福萊斯特在一封郵件里告訴我,哈利·安斯特羅姆的岳父名下的車行是“真實存在的,就在蘭卡斯特大街,當時那一條街都是生意興隆的大型 汽車營銷店,兩邊則是工廠,以及一個叫密爾蒙特的藍領居民區”。他還告訴我,現在這條大街上“到處都是空展廳,還有幾處空地和廢棄的工廠”。

安斯特羅姆一家的父子兩代都是後來所謂“里根式民主黨人”的先驅。厄爾早年曾受益於“羅斯福新政”和“偉大社會”的改革,對聯邦醫療保險深信不疑。 “我從66年就一直在付錢,它就像壓在我胸口的一塊大石頭,”他在下班後一邊喝着施樂滋酒,一邊跟兒子說,“現在,我們再也不用為醫藥費擔心了。他們在書 里用各種髒話去罵約翰遜總統,但相信我,他確實給窮人做了許多好事。”

“兔子”也是一個忠誠的民主黨人。“我是個保守派,”他在犯罪現場告訴警察,“我把票投給了休伯特·漢弗萊(Hubert Humphrey)。”今天,說民主黨是保守派似乎不恰當,但當時厄普代克卻沒說錯。1968年,漢弗萊的確在雷丁得了多數選票。“當時在這個城市註冊的 主要是民主黨人,”福萊斯特指出,但隨即補充說,“這裡典型的民主黨人可能換到任何別的地方就變成了共和黨。”

然而,“兔子”的政治傾向卻因為種族問題而變得愈發複雜。在他乘車去郊區住宅時,他注意到“巴士上有太多黑人”。當然,“他們一直都在這兒”。事實 上,即使是在1969年,黑人也只佔雷丁人口的6.6%。但在“兔子”看來,他們是“異族”入侵者。在當年布魯厄市中心的大街上,非裔美國人並不那麼惹 眼,當他從這些人身邊經過時,他們對他“只是瞅瞅”。但現在不同了,他遇到的非裔美國人似乎認為他們和他一樣,都是這個城市的主人。

當“維真”從鉛字印刷轉型為膠版印刷,很多員工丟掉了飯碗,其中就包括哈利。“我們只要留下一些人操作計算機的磁帶就行,”老闆解釋道,“我們已經 跟工會達成協議了。”厄爾·安斯特羅姆因為資格老,所以無需擔心,但他兒子就不一樣了。老闆本來更想解僱一個美國黑人,但“這樣一來,市裡的公益機構就會 找我們算賬”。其實,哈利在這個崗位上幹了十年,這已經是恩惠了——這裡的隱情是,工會有照顧職工子弟的傳統,當時是他父親為他爭取到了這份工作。

在“兔子”居住的郊區,還存在進一步分化的擔憂。哈利有個鄰居是越戰老兵,被安斯特羅姆家的事情攪得心神不安。他帶着威脅的口吻責備說,“這可是個 講規矩的白人區。”而另一個社會經濟地位更高的鄰居——“我是搞計算機的,做硬件端的”——則說得更為平和。“是不是白人區並不重要,我們歡迎自尊自愛的 黑人家庭。我上學那會兒都是和黑人同校的,我每天都跟黑人一起工作。”人們的口頭禪都或多或少有了變化,但這些情緒卻沒有改變。在今年總統競選時,我們就 感受到了這一點。

約翰·厄普代克在2008年大選日的前一周來《紐約時報》做客。我問他,“兔子”安斯特羅姆最有可能把票投給誰?“我非常支持奧巴馬,”厄普代克 說,“我不可能讓我筆下的人物不選他。”然而,在《兔子安息》(Rabbit at Rest)中——這是“兔子”系列的最後一部,以主人公的死亡結尾——我們發現“兔子”把最後的選票投給了喬治·W·布殊。當我向厄普代克提醒這一點時, 他看起來非常震驚。但是,他對2008年的判斷是對的,那一年奧巴馬贏得了雷丁的多數選票,11月6號他再次在雷丁大獲全勝。最後的得票統計,約翰·福萊 斯特(John Forester)說,“奧巴馬得17,248票,羅姆尼是3740。”選票數為何能相差如此懸殊?因為這個城市的人口有所變化,雖然這變化與“兔子”當 初預測的不太一樣。現在西裔人口佔到近60%。“兔子”早已不像當年那麼狹隘,他也許會對這種變化坦然接受,就像他在1969年那樣。“我愛我的祖國,” 他信誓旦旦地說,“無法容忍它失敗,”哪怕現在的美國已經不再是他當初認識的模樣。

然而,在大選的中心“戰場”——俄亥俄、愛荷華、賓夕法尼亞和威斯康辛——選票的計算要更為複雜。雖然這些州的人口結構並不十分多樣化,卻總是能產 生出數量最多的“獨立選民”。這些選民常被稱為美國國民性格之典範——他們勤儉顧家,信仰虔誠,更重要的一點,還是男性白人新教徒。這些人都是後工業時代 里美國社會的普通一員,被約翰·厄普代克(John Updike)在《兔子歸來》(Rabbit Redux)中稱之為“居中派”(man in the middle)。這部小說出版於1971年,故事發生在1969年,既是查帕奎迪克島醜聞和美國登月那一年,也是尼克松上台執政的開端。儘管這部小說表面 上似乎與政治毫無瓜葛,但其實它是極具啟發性和預見性的現代政治小說。

“我才不關心什麼政治,”哈利·安斯特羅姆(Harry Angstrom,“兔子”是他在高中棒球隊的綽號)有次在飯桌上和人吵架時堅持說,“這是我們美國人操蛋的寶貴權利。”然而,當話題轉到他衷心支持的越 南戰爭時,他又變得怒不可遏。“美國的行為不能簡單地用權力來解釋,它有着不可思議的影響,就像是上帝的代言人,”他深信,“美國在哪裡,哪裡就有自由, 哪裡沒有美國,瘋狂就會帶着鐵鏈統治一切,黑暗就會絞殺成千上萬的人。”他故意在車上貼了一面國旗,這個舉動對他而言,其象徵意義不亞於阿波羅11號的宇 航員把國旗插上月球。 在《兔子歸來》中,登月與晚間新聞里的水災畫面被放在一起重播:“越南的死亡人數,某地發生的種族暴亂。”厄普代克並非簡單地記錄這些事實。他要把它們提 升為一種關乎社會的現實主義詩歌,那是約翰·多斯·帕索斯(John Dos Passos)在T·S·艾略特(T. S. Eliot)或華萊士·史蒂文森(Wallace Stevens)的幫助下有可能會寫出的詩:“下午四點整,臉色蒼白的工人們如幽靈般走出那個小型印刷廠。他們一個勁地眨巴着眼睛,戶外的光線太強,在室 內呆久了,要有個適應的過程。”這是小說的開頭。厄普代克用他著名的點畫派手法,還原了一副死氣沉沉的城市景象:“那一排排的房子都差不多的樣子,區別只 是它們各自簡陋的外壁板,上面污跡斑斑,以及一個個看似溫馨的小門廊,裝着交錯的架子和放擱奶瓶的灰色木箱,還有就是一棵棵被熏黑的銀杏樹和停在路邊被太 陽炙烤的汽車。”哈利,這個落魄蒼白的男人,曾在“維真”(Verity,真實性——譯註)印刷廠當排版工。那時,“維真”和所有那些支撐着美國“鐵鏽 帶”(Rust Belt,指美國中西部和東部的那些以重工業和製造業為經濟基礎的州——譯註)的道德真理一起,正在走向衰敗。

有個人對雷丁-布魯厄(Reading-Brewer)很熟悉,那就是曾任《雷丁雄鷹報》的新聞主編小約翰·D·福萊斯特(John D. Forester Jr.)。1969年他正在編輯部任職,認識當時在報社做送稿生的厄普代克。厄普代克當時還不滿二十歲,負責把新聞故事和照片存檔,這份工作使他能夠追蹤 這個城市變化的腳步。福萊斯特在一封郵件里告訴我,哈利·安斯特羅姆的岳父名下的車行是“真實存在的,就在蘭卡斯特大街,當時那一條街都是生意興隆的大型 汽車營銷店,兩邊則是工廠,以及一個叫密爾蒙特的藍領居民區”。他還告訴我,現在這條大街上“到處都是空展廳,還有幾處空地和廢棄的工廠”。

安斯特羅姆一家的父子兩代都是後來所謂“里根式民主黨人”的先驅。厄爾早年曾受益於“羅斯福新政”和“偉大社會”的改革,對聯邦醫療保險深信不疑。 “我從66年就一直在付錢,它就像壓在我胸口的一塊大石頭,”他在下班後一邊喝着施樂滋酒,一邊跟兒子說,“現在,我們再也不用為醫藥費擔心了。他們在書 里用各種髒話去罵約翰遜總統,但相信我,他確實給窮人做了許多好事。”

“兔子”也是一個忠誠的民主黨人。“我是個保守派,”他在犯罪現場告訴警察,“我把票投給了休伯特·漢弗萊(Hubert Humphrey)。”今天,說民主黨是保守派似乎不恰當,但當時厄普代克卻沒說錯。1968年,漢弗萊的確在雷丁得了多數選票。“當時在這個城市註冊的 主要是民主黨人,”福萊斯特指出,但隨即補充說,“這裡典型的民主黨人可能換到任何別的地方就變成了共和黨。”

然而,“兔子”的政治傾向卻因為種族問題而變得愈發複雜。在他乘車去郊區住宅時,他注意到“巴士上有太多黑人”。當然,“他們一直都在這兒”。事實 上,即使是在1969年,黑人也只佔雷丁人口的6.6%。但在“兔子”看來,他們是“異族”入侵者。在當年布魯厄市中心的大街上,非裔美國人並不那麼惹 眼,當他從這些人身邊經過時,他們對他“只是瞅瞅”。但現在不同了,他遇到的非裔美國人似乎認為他們和他一樣,都是這個城市的主人。

當“維真”從鉛字印刷轉型為膠版印刷,很多員工丟掉了飯碗,其中就包括哈利。“我們只要留下一些人操作計算機的磁帶就行,”老闆解釋道,“我們已經 跟工會達成協議了。”厄爾·安斯特羅姆因為資格老,所以無需擔心,但他兒子就不一樣了。老闆本來更想解僱一個美國黑人,但“這樣一來,市裡的公益機構就會 找我們算賬”。其實,哈利在這個崗位上幹了十年,這已經是恩惠了——這裡的隱情是,工會有照顧職工子弟的傳統,當時是他父親為他爭取到了這份工作。

在“兔子”居住的郊區,還存在進一步分化的擔憂。哈利有個鄰居是越戰老兵,被安斯特羅姆家的事情攪得心神不安。他帶着威脅的口吻責備說,“這可是個 講規矩的白人區。”而另一個社會經濟地位更高的鄰居——“我是搞計算機的,做硬件端的”——則說得更為平和。“是不是白人區並不重要,我們歡迎自尊自愛的 黑人家庭。我上學那會兒都是和黑人同校的,我每天都跟黑人一起工作。”人們的口頭禪都或多或少有了變化,但這些情緒卻沒有改變。在今年總統競選時,我們就 感受到了這一點。

約翰·厄普代克在2008年大選日的前一周來《紐約時報》做客。我問他,“兔子”安斯特羅姆最有可能把票投給誰?“我非常支持奧巴馬,”厄普代克 說,“我不可能讓我筆下的人物不選他。”然而,在《兔子安息》(Rabbit at Rest)中——這是“兔子”系列的最後一部,以主人公的死亡結尾——我們發現“兔子”把最後的選票投給了喬治·W·布殊。當我向厄普代克提醒這一點時, 他看起來非常震驚。但是,他對2008年的判斷是對的,那一年奧巴馬贏得了雷丁的多數選票,11月6號他再次在雷丁大獲全勝。最後的得票統計,約翰·福萊 斯特(John Forester)說,“奧巴馬得17,248票,羅姆尼是3740。”選票數為何能相差如此懸殊?因為這個城市的人口有所變化,雖然這變化與“兔子”當 初預測的不太一樣。現在西裔人口佔到近60%。“兔子”早已不像當年那麼狹隘,他也許會對這種變化坦然接受,就像他在1969年那樣。“我愛我的祖國,” 他信誓旦旦地說,“無法容忍它失敗,”哪怕現在的美國已經不再是他當初認識的模樣。

↧

梅廣《上古漢語語法綱要》等

學長好,曹老師來信,數度提及學長,並囑轉交,請參考,謝謝。

Mar 2, 2017 - Uploaded by 雲科大設計研究中心

第60屆學術獎得獎人-國立清華大學語言學研究所梅廣. 雲科大設計研究中心. Loading... Unsubscribe from 雲科大設計研究中心? Cancel梅廣《上古漢語語法綱要》台北:三民,2015;上海教育出版社,2018

作者:梅廣 著

出版社: 三民書局

出版日:2015/04/14

ISBN13:9789571459905

【本書介紹】

本書總結作者多年思考和研究漢語語法心得,是作者對上古漢語語法體系最完整的陳述。行文力求明白易讀,深入淺出;理論與事實並重,期能做到既有學理依據,並充分反映古代漢語特色。作者希望此書對古漢語的學習和研究都有參考價值。

此書50萬字;"唯有與當代語言學接軌,古漢語研究才有發展,才有可能開創新局面。"梅先生也引了趙元任談過的魯迅句:"......看見了被壓迫者的善良的靈魂,的辛酸,的爭執......"

↧

George Eliot: MIDDLEMARCH, Silas Marner, Romola By George Eliot

Portraying George Eliot marks the bicentenary of the birth of one of Britain’s most renowned novelists.

Discover this free display in Room 25, Floor 1. On until 1 December 2019. Find out more: http://ow.ly/QrvI30nEI9V

George Eliot's inspirations[edit]

Many locations in George Eliot's works were based on places in or near her native Nuneaton, including:

- Milby (town and parish church, based on Nuneaton and St Nicolas parish church);

- Shepperton (based on Chilvers Coton);

- Paddiford Common (based on Stockingford, which at the time had a large area of common land including its parish Church of St Paul's);

- Knebley (based on Astley; Knebley Church is Astley Church, while Knebley Abbey is Astley Castle);

- Red Deeps (based on Griff Hollows);

- Cheverel Manor (based on Arbury Hall);

- Dorlcote Mill (based on Griff House);

- The Red Lion (based on the Bull Hotel, now the George Eliot Hotel in Bridge Street, Nuneaton);

- Middlemarch (based on Coventry);

- Treby Magna (also thought to be based on Coventry);

- Little Treby (thought to be based on Stoneleigh);

- Transome Court (thought to be based on Stoneleigh Abbey).

George Eliot (1819-1880),

On this day in 1871, volume 1 of MIDDLEMARCH by George Eliot was published.

"What loneliness is more lonely than distrust?"

--from MIDDLEMARCH*

*中國有漢譯本

2004.9.25 多少Middlemarch與英鎊

「《真該早些惹怒你:關於科學、科學家和人性的隨筆. 關於科學、科學家和人性的隨筆.》一出版就落伍」提到該書不一致處:「……. G. Eliot的名著Middlemarch一處用《密德爾馬契》(p.405),另一處用《中途》(p.147)」

想起去年的SIMON University (2003/12/15):「hc看ylib的"聊齋"談笑:

george eliot (女人的男化名)的小說 middlemarch

中文譯名應該是什麼?

有人說是: 三月中/有人說是: 遊行中

我擔心, 難道是: 米豆麻奇 (音譯) 米德瑪赤:梁實秋,英國文學史

*

米德鎮的春天:公視BBC劇集

米德爾馬契:英國文學通史,上海外語教育出版社」

------

Viginia Woolf once called George Eliot's Middlemarch the only Victorian novel written for grown-ups.

hc-:看來。此名著書名的翻譯,大有想像空間。這本書大陸有譯本,從音譯方式,忘了確切的名字,也許為"米德爾馬契"?

不過,即使內行書也好不了多少。譬如說,多年前讀過的《文學批評術語》(張京媛等譯,香港:牛津大學出版社,1994, 第101頁)將它翻譯成《行軍半途》,令人莞爾。

George Eliot

Middlemarch

CHAPTER XXVII.

Let the high Muse chant loves Olympian: We are but mortals, and must sing of man.

An eminent philosopher among my friends, who can dignify even your ugly furniture by lifting it into the serene light of science, has shown me this pregnant little fact. Your pier–glass or extensive surface of polished steel made to be rubbed by a housemaid, will be minutely and multitudinously scratched in all directions; but place now against it a lighted candle as a centre of illumination, and lo! the scratches will seem to arrange themselves in a fine series of concentric circles round that little sun. It is demonstrable that the scratches are going everywhere impartially and it is only your candle which produces the flattering illusion of a concentric arrangement, its light falling with an exclusive optical selection. These things are a parable. The scratches are events, and the candle is the egoism of any person now absent— of Miss Vincy, for example.

-----

Middlemarch won our #GreatBritishNovels poll by a landslide.

為什麼《米德爾馬契》是英國最偉大的小說

噢,讓我來列舉列舉原因!首先從小說中的一個人物講起,她讓我覺得這部長篇作品還不夠長:卡德瓦拉德夫人(Mrs Cadwallader),她是蒂普頓(Tipton)和弗雷希特(Freshitt)教區牧師的妻子。她有一個尊貴又有趣的名字,心高氣傲卻又毫不掩飾,她對書中其他人物的評判既司空見慣,又偏離主題。

我珍視她說的每一句話,有時候無法原諒喬治·艾略特沒有用幾百頁的篇幅來讓她說話。但那樣她就不再是個次要人物了,而這個小說裏的人物已經夠多了。

接著是《米德爾馬契》(Middlemarch)中對公共社區生活的詳盡描述——鄉間小鎮以及周圍的村莊——以及多條線索的敘事,還有綿延一個世紀的錯綜複雜的故事情節。

喬治·艾略特寫道,任何觀察過「人與人命運悄然匯合」的人都會發現,一個人的行為開始對另一個人產生影響,「這種影響逐漸累積」。而這在某種程度上就是小說本身,它將四個看似不相干的故事合為一個故事。一開始,這些故事之間幾乎沒有聯繫,而隨著故事的逐漸發展,它們開始合流,很難分辨一件事到底屬於哪個故事。到最後,一頁紙上就可以匯集一切。主題和形式也無法分離。

雖然很多偉大的小說都是這樣,但是這部小說更勝一籌。它有喬治·艾略特,它有一個口吻和存在讓人印象深刻的敘事者,不亞於英語文學中的任何一個人物。她的代詞把讀者引入敘事中,傳播智慧,還常常提示我們第一反應是淺薄的。如果你認真讀一讀這部小說,你會發現你真實的自己。如果你聆聽她,讓她的語句直入心扉,你會發現連你自己都不了解甚或不想了解的自我。小說的每一頁都在教導我們坦誠面對自己。

人物的力量

《米德爾馬契》至少有三個人物家喻戶曉,女主人公多蘿西婭·布魯克(Dorothea Brooke)、年輕醫生特蒂斯·利德蓋特(Tertius Lydgate)和多蘿西婭的第一任丈夫愛德華·卡索朋(Edward Casaubon)他們在任何一個讀者的心目中,相當於簡·愛(Jane Eyre)或蓋茨比(Jay Gatsby)。在當時,很多小說仍然以戀愛為主題,喬治·艾略特卻以婚姻為主題。她的主人公在小說的開頭就結婚——然後她讓我們看到婚姻生活中的摩擦和衝突。我們比較一對對的夫妻,一個個的人,然後發現一個讓人不安的真相:像銀行家尼古拉斯·布爾斯特羅德(Nicholas Bulstrode)這樣的壞人會成為好丈夫。

最重要的一個對比是多蘿西婭和利德蓋特美麗的金髮妻子羅薩蒙德(Rosamond)。她們只見了三次面,但是小說圍繞著她們展開,而小說的高潮是多蘿西婭對她的這個對手賜予了無比的慷慨。但是這需要她作出一次富有想像力的跳躍。

往回翻幾百頁,喬治·艾略特在某一章的開頭寫道,「在多蘿西婭來到洛伊克(Lowick)後數周的一天早晨,多蘿西婭——為什麼總是她?難道她的視角是唯一可能的視角……?」小說家這樣說自然輕巧。對我們來說,可不那麼簡單,特別是當我們發現被捲入了艱難的生活中。多蘿西婭將不得不學會提出喬治·艾略特提出的這個問題。

「她在那個場景中是一個人嗎?那只是她的事嗎?」她必須學會——我們必須和她一起學習——如何接受他人是不同於自己的,他人也擁有著與我相同的自我。這是《米德爾馬契》中最重要的教誨之一。小說不僅通過情節來說明這一點,而且把我們帶入眾多不同人物的內心,向我們展示人物內心生活的輪廓和真實的聲音。評論家稱其為「自由間接話語」,而對大多數作家來說,這首先是一個文學技巧的問題。但對喬治·艾略特來說卻不是這樣。對她來說,這是道德的要求。

「諂媚的幻像」

《米德爾馬契》最好的一些段落彷彿是用戶指南,好像這本書在告訴你應該如何閱讀它。最好的一個隱喻在第27章開頭。艾略特暗示這個世界沒有任何內在秩序。必須製造一種關於這種秩序的「諂媚的幻像」。這取決於視角——就像拿燈照鏡子——任何人對世界的感知都不可避免地會有遺漏。所以,不可能看盡全部事物。文學現實主義的夢想——同時也是這部小說的基礎——最後注定是不可實現的。喬治·艾略特和她的現代主義繼承者一樣充滿了自我意識。她是維多利亞時代最具懷疑精神的作家,她始終懷疑她所借助的媒介。

人們常說,偉大的小說就像是現代世界的天主教堂。世俗時代試圖通過小說這一形式來定義和接受人生的所有義務。假如我側目,我甚至還能看到教堂中殿半路的卡德瓦拉德夫人的雕像。沒有比《米德爾馬契》更加宏偉的建築,然而它卻在擁有巨大、堅固的結構的同時從根本上懷疑建築本身的可能性。它是一個鏤空的教堂尖頂,它的結構布滿了孔洞,就像生物的組織一樣。不過這座建築仍然矗立在風中。

邁克爾·戈拉著有Portrait of a Novel: Henry James and the Making of an American Masterpiece(《一部小說的肖像:亨利·詹姆士和美國經典之作的誕生》)一書。他是史密斯學院(Smith College)的瑪麗·奧古斯塔·喬丹英語教授(Mary Augusta Jordan Professor of English)。

One of the most accomplished and prominent novels of the Victorian era, Middlemarch is an unsurpassed portrait of nineteenth-century English provincial life. Dorothea Brooke is a young woman of fervent ideals who yearns to effect social change yet faces resistance from the society she inhabits. In this epic in a small landscape, Eliot's large cast of precisely delineated characters and the rich tapestry of their stories result in a wise, compassionate, and astute vision of human nature. As Virginia Woolf declared, George Eliot "was one of the first English novelists to discover that men and women think as well as feel, and the discovery was of great artistic moment." Introduction by E. S. Shaffer. READ an excerpt here:http://knopfdoubleday.com/book/45823/middlemarch/

!!!!!!!

Silas Marner (織工馬南傳), 梁實秋譯,

Silas Marner - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Silas_Marner

Silas Marner: The Weaver of Raveloe is the third novel by George Eliot, published in 1861. An outwardly simple tale of a linen weaver, it is notable for its strong realism and its sophisticated treatment of a variety of issues ranging from religion to industrialisation to community.“Perfect love has a breath of poetry which can exalt the relations of the least-instructed human beings.”

― from SILAS MARNER by George Eliot

When Silas Marner is wrongly accused of crime and expelled from his community, he vows to turn his back upon the world. He moves to the village of Raveloe, where he remains an outsider and an object of suspicion until an extraordinary sequence of events, including the theft of his gold and the appearance of a tiny, golden-haired child in his cottage, transforms his life. Part beautifully realized rural portraiture and part fairy tale, the story of Marner’s redemption and restoration to humanity has long been George Eliot’s most beloved and widely read work. The isolated, misanthropic, miserly weaver Silas Marner is one of George Eliot’s greatest creations, and his presence casts a strange, otherworldly glow over the moral dramas, both large and small, that take place in the pastoral landscape that surrounds him. Introduction by Rosemary Ashton. READ an excerpt here: http://knopfdoubleday.com/book/45828/silas-marner/

“How can a writer make goodness interesting? George Eliot tried to do so by examining redemption in Silas Marner … But where are the unheroic, sane, consistent, quiet goodnesses? As literature thrives on conflict, the idea of a sequestered, sanguine goodness might seem impossible.”

Read more of today's roundup: http://bit.ly/1wA9py8

2011.7

Romola by George Eliot: Chapter 5

Romola walked to the farther end of the room, with the queenly step which ..... Yours is a higher lot, never to have lied and truckled, than to have shared ...↧

↧

Roderick MacFarquhar 1930~2019。 China’s Cultural Revolution...文革死亡人數:《文化大革命的起源》《毛澤東最後的革命》Seeds of Destruction Nationalist China in War and Revolution, 1937-1949 Lloyd E. Eastman

哈佛大學教授、當代中國研究學者馬若德(Roderick MacFarquhar)在2019年2月10日離世

Born: December 2, 1930, Lahore, Pakistan

Died: February 10, 2019

Ian Johnson on new books and materials that seek to uncover the truth about China’s Cultural Revolution

麥克法誇爾的文革世界

本月29日,哈佛大學講座教授麥克法誇爾 (Roderick MacFarquhar)(中文雅名為馬若德)應邀來香港,為他的三部曲《文化大革命的起源》第三捲中譯本首發,在中文大學行政樓祖堯堂作專題報告。這場 報告會的最佳地點應該是毛澤東曾指揮文革的首都北京,第二佳地點應該是薄熙來曾唱紅打黑的霧都重慶,可惜這兩地都開辦不成,只好在第三佳地點香港舉辦—— 香港雖然不是中國文革的中心城市,卻早已經是全球文革研究成果出版發行的最大中心。位於中文大學的“中國研究服務中心”就收集有汗牛充棟的文革第一手材 料,幾十年來,全世界的文革學者都得來這里苦讀苦抄苦思苦撰。

麥克法誇爾出身於英國貴族世家,可年輕時熱衷於社會公平的政治潮流,加入了屬於左翼的工黨,成為議會下院議員。他一度供職於英國外交部,以高級文官 身份於1971年首次訪華。前此他還擔任過BBC國際新聞節目的主持人,並且參與創辦了後來享譽全球學界的《中國季刊》(The China Quarterly),在政界、傳媒界、學界均積累了親身奮鬥的豐富經驗。當改革開放政策把中國重新推向世界的時候,西方研究中國的重鎮哈佛大學就把麥克 法誇爾請回去,執掌當代中國政治的教學和研究。他早年在此校跟隨西方的中國史學大師費正清讀研究生,回到母校,心甘情願。況且他在這里讀書的年代,又幸遇 研究中國問題的才女愛茉莉(日後任《經濟學人》雜志的波士頓站長和《美國新聞與世界報道》的國際版主編),結成良緣。麥克法誇爾最早的研究領域其實是國際關系,成名作包括蘇聯和中國的磨擦沖突,以及1949年以後中國和美國的麻煩關系。然而,有著親身從政經驗的 他,對政治大趨勢的敏感度非一般的書呆子可比擬。中國文革一啟動,他就感覺到此一事件非同尋常,於是從1968年起就把研究文革作為自己的首要課題,由此 而奠定了他作為西方學界研究中國文革的領軍人物。1974年,他發表了“文革前史”三部曲的首捲《文化大革命的起源:人民內部矛盾,1956-1957 年》;1983年,他發表了第二捲,聚焦在1958至1960年的大躍進;1997年,第三捲發行,剖析中共領導層在1961至1966年期間的嚴重分 歧。三部「文革前史」的英文版,加起來將近一千七百頁,密密麻麻的排字本,真正是讓人望而生畏、嘆為觀止!它們獲得了“亞洲研究學會”1999年度倍受尊 敬的Joseph R. Levenson Prize殊榮。這位於1969年不幸英年早逝的Levenson生前在西方被認為是當代最有才華的治中國史的傑出學者之一,他的代表作,是探討中國現代 化之文化價值觀困境的三捲本巨著:Confucian China and Its Modern Fate: A Trilogy。以他命名的這項學術獎,專為英語世界關於二十世紀的中國歷史優秀研究成果而設。麥克法誇爾不但以著作獲得Levenson獎,他在哈佛大 學還獲得過Levenson傑出教學獎,可謂雙獎一身,名至實歸。

中國內地對於麥克法誇爾的文革研究一直予以高度重視,北京的《求實出版社》於1989至1990年間,出版了《文化大革命的起源》第一捲和第二捲的 中文譯本,首印發行量共十一萬冊,盜版則難以計數。麥克法誇爾貴族世家出身,對錢財不怎麽在乎,一分錢稿酬版稅也沒有索取,只希望他的文革研究成果能夠被 深受文革之苦的中國人民廣泛閱讀。可惜1989年“六四”之後,中國內地的言論空間急速壓窄,《文化大革命的起源》譯本的第三捲(副標題是「浩劫的來 臨:1961-1966年」)一直難以問世。幸虧還有個香港,於是就有了本月29日第三捲的首發及報告會。新世紀出版社同時還修訂了第一捲、第二捲的譯 本,把被內地出版社砍掉的部份補足。三捲齊發,以滿足各地中文讀者的渴求。

Seeds of Destruction Nationalist China in War and Revolution

中國問題學者,哈佛大學講座教授麥克法誇爾(Roderick MacFarquhar)在香港中文大學,參加其著作《文化大革命的起源》第三首發活動。學者認為當前中國社會仍存在大大小小的"毛澤東"。

(德國之聲中文網) 10月29日,歷史政治學者、中國問題專家、哈佛大學歷史與政治學講座教授麥克法誇爾(Roderick MacFarquhar),應香港新世紀出版社和香港中文大學"中國學研究服務中心"的邀請,在港參加了其著作《文化大革命的起源》第三卷中譯本首發活動。

1974年至1997年間,麥克法誇爾相繼發表了《文化大革命的起源:人民內部矛盾,1956-1957 年》、《文化大革命的起源:大躍進,1958-1960年》和《文化大革命的起源:浩劫來臨1961-1966 年》三部"文革前史"英文版。北京求實出版社曾在1989至1990年間出版該書的中譯本, "八九民運"後中共當局收緊言論空間,此書第三卷中譯本一直難於問世。香港新世紀出版社此次首次出版第卷中譯本並增補原中譯本刪減部分,10月末《文化大革命的起源》全版中譯本在香港正式發行。

中國問題專家、美國克萊蒙特·麥肯納學院政府學教授裴敏欣認為麥克法誇爾的文革史是研究中共高層政治的少有的傑出著作。該作品從毛澤東時代政治精英的意識形態與政策分歧和權力鬥爭來解釋文革的政治起源。

《文化大革命的起源》第一卷

《文化大革命的起源》第一卷 《文化大革命的起源》第二卷

《文化大革命的起源》第二卷麥克法誇爾中文名字為馬若德,曾任哈佛大學費正清東亞研究中心主任,主要著作包括《中甦之爭》、《毛統治下的中國》、《中國政治:六十年的中華人民共和國》及近期與沈邁克合著的《毛澤東最後的革命》,《文化大革命的起源》一書為其最重要的作品。另外麥克法誇爾在哈佛大學講授中國文革史迄今二十餘年,這門課程也成為哈佛的經典課程之一。

"毛能發動文革,應政治體制上找原因"

旅美學者胡平對德國之聲表示,麥克法誇爾的書有助於讀者更為全面的了解文革這段歷史,胡平作為文革時代的親歷者,認為毛澤東發動文革的根本原因在於:"他發動的大躍進造成了大饑荒,後來不得不接受劉少奇這一派的務實政策,這樣他在黨內上層的威信降低,他就擔心大權旁落,也擔心死後象斯大林一樣受到批判。後來在林彪的幫助下,他從強調經濟建設改成階級鬥爭。"

《炎黃春秋》雜誌主編、《墓碑》一書的作者楊繼繩在接受德國之聲採訪時也表示,目前中共當局關於文革的定性為"毛澤東錯誤發動、被江青、林彪兩個反革命集團利用的一場動亂",對此他持保留意見。

楊繼繩說: "是毛澤東錯誤發動,但毛澤東為什麼能發動,為什麼全民瘋狂的跟隨,為什麼能持續十年之久,為什麼造成那麼多人的死亡和犧牲?我覺得得從政治制度上尋找原因,是從1949到1966年整個制度體系造成的,這個制度體繫再加上對毛澤東的高度神化和崇拜才導致文革的發生。“

文革中投入狂熱運動中的群眾

文革中投入狂熱運動中的群眾"中國大大小小的毛澤東太多了"

香港科技大學社會學教授丁學良與麥克法誇爾會面後,在《金融時報》上撰文也指麥克法誇爾對文革的研究,為現實解讀"薄熙來事件"、"重慶發展模式"等提供了貼切的背景和深層脈絡:"薄、王那一幫領導幹部利用不受法律制約、也不受輿論制約、更不受道德製約的黑幫式權力,為別人造就了一片紅色恐怖, 同時也為自己埋設了一串烈性炸藥。其中的任何一個環節都有可能引爆--爆炸是一定的,爆炸的時間、地點和方式則是不一定的。

對此重慶民間思想家、歷史學者王康認為時至今日,毛澤東及其主張在中國還是受到很多人的擁躉:"他把他自己的思想和數以億計的'人民'聯繫在一起,這是毛澤東至今都在中國社會底層或有一部分階層裡有深厚土壤的奧秘,不破除這個奧秘中國很難進步,對文革的認識也無從談起。在中國社會不管黨內,還是民間,大大小小的毛澤東太多了。"

胡平認為複雜的文革歷史不可能完整復制,但不同的人包括執政者會根據自己的需要,從中選取文革片段作出符合自己利益的選擇,或批判或肯定。對未來中國執政領導人會不會有此傾向,王康表示有待觀察,而這也需要讀者從不同的關於文革、毛澤東的歷史著述中作出他們的判斷:要民主、法治還是毛澤東?

作者:吳雨

責編:葉宣

哈佛講座教授馬若德博士,在2006年初版英文版的文革通史『毛澤東最後的革命』一書,中文版是2008年在香港出版.這是他與瑞典教授沈邁克兩人總結『文化大革命的起源』三巨冊的精華,而濃縮成這本第一流的『文革通史』.

我從此書的介紹,才知當初的哈佛文革課程,是校方主動要求的,第一次選課學生就有八百多人,動用的助教有22位.全哈佛沒有這樣大的教室,只能用大禮堂來上課.這種課程的受歡迎程度,真是難以想像.

我從此書的介紹,才知當初的哈佛文革課程,是校方主動要求的,第一次選課學生就有八百多人,動用的助教有22位.全哈佛沒有這樣大的教室,只能用大禮堂來上課.這種課程的受歡迎程度,真是難以想像.

Lloyd E. Eastman 1984 328 pp.

ISBN: 9780804741866

Paper $25.95

毀滅的種子︰戰爭與革命中的國民黨中國(1937—1949)Seeds of Destruction:Nationalist China in War and Revolution,1937-1949

- 作者:[美]易勞逸(Lloyd Eastman)

- 譯者:王建朗 王賢知

- 出版社:江蘇人民出版社

- 出版日期:2009年

中譯本序

原序

第一章 地方和中央︰雲南對重慶

第二章 農民、賦稅與國民政府的統治︰戰爭年代

第三章 農民‘賦稅與革命︰戰後年代

第四章 國民黨的政治內幕︰三民主義青年團

第五章 國民黨的政治內幕︰革新運動

第六章 抗日戰爭時期的國民黨軍隊

第七章 與共產黨作戰的國民黨軍隊

第八章 蔣經國和金圓券改革

第九章 誰丟失了中國?——蔣介石的自辯

結論︰暴風雨與革命

Bibliography

參考書目

譯後記

原序

第一章 地方和中央︰雲南對重慶

第二章 農民、賦稅與國民政府的統治︰戰爭年代

第三章 農民‘賦稅與革命︰戰後年代

第四章 國民黨的政治內幕︰三民主義青年團

第五章 國民黨的政治內幕︰革新運動

第六章 抗日戰爭時期的國民黨軍隊

第七章 與共產黨作戰的國民黨軍隊

第八章 蔣經國和金圓券改革

第九章 誰丟失了中國?——蔣介石的自辯

結論︰暴風雨與革命

Bibliography

參考書目

譯後記

1949年,中國共產黨打敗國民黨的革命勝利,對美國政界來說,無疑是一個沖擊。早在1947年,冷戰的颶風已經把華盛頓的政治舞台吹得寒氣逼人,而中國共產黨領導人民翻身解放,又大大增強了那兒的反共逆流。1950年2月9日,即中華人民共和國誕生後的四個月,參議員麥卡錫在一次演說中宣稱︰“在我手上,掌握著一份為國務卿所熟悉的205人的名單,他們是共產黨分子,然而卻至今還操縱和支配著國務院的政策。”不久,參議員麥卡錫雖然將他名單上的“叛國者”裁減到只剩81人,但是,他講辭的主旨依舊如故︰在美國,共產黨和共產黨的同情分子影響了美國的對華政策,結果,美國不能給予有力的援助以防止蔣介石政權的垮台。

在最近幾十年的美國歷史上,對這些人的無休止審查——他們“將中國丟給了共產黨”,成了最可悲的冤案之一。國務院內,最富有經驗和學識的中國問題專家,諸如謝偉思、戴維斯和範宣德等人,由于他們目睹了國民黨政權的腐敗和積弱,預感到(而不是鼓勵)共產黨的勝利,而被麥卡錫和他的反共伙伴們誣為共黨同情分子,斷送了前程。在各個大學,一流的漢學家,像拉鐵摩爾和費正清,也受到了類似的誹謗。結果,即使在學術論文和大學講台上,如果流露出一些對共產黨中國的贊賞,也是危在旦夕的。因此,在美國,對中國問題的研究,受這種歇斯底里的反共壓制達十幾年之久。

到了20世紀60年代中期,隨著反共淫威的收斂,人們才可能重新認識到中國共產黨在革命斗爭中的勝利,是因為它有堅強的組織和正確的軍事戰略,也是因為國民黨政權失掉了所有社會階層的普遍支持。不久,學者們對共產黨革命運動歷史的研究就為我們提供了一個了解解放區和共產黨的革命戰略的基礎,盡管這還不太詳細。

但是,當我在著手寫《毀滅的種子》這本書時,還很少有學者研究國民黨統治區的問題和探討蔣介石失敗的原因。那時,我們對國統區的了解主要是依據一些西方記者的新聞報道、國務院的報告以及對國民黨進行揭露的書籍(像陳伯達的《中國四大家族》),然而所有這些東西都只能被看做是“片面的”、“虛假的”,甚至是“共產黨的宣傳”。因此,作為一個歷史學家,就迫切需要研究國民黨失敗的真正原因。

在寫《毀滅的種子》一書的過程中,我力圖用確鑿而無可辯駁的材料來分析國民黨失敗的原因。很快,我了解到要實現這一目標的最好材料是國民黨自己的出版物。通過與台灣的中國國民黨黨史會和調查局檔案館的廣泛合作,我得以閱讀了大量的國民黨政府出版的書籍、文章和報告,如兵役部公布的報告以及國防部對反共戰爭的正式講評。而且,我還驚奇地發現,在蔣介石的文章和講演集里,他對國民黨政權內部的實情常常是直言不諱的。

我的研究成果,就是面前的這本書。它主要依據國民黨自己的文件,說明了1949年的失敗,不是因為缺少美援,而顯然是由于國民黨自身的弊病和分裂,諸如腐敗無能、紀律廢弛。本書的英文版出版後不久,雷利‧桑德蘭(他是一部重要的關于戰時在華美軍歷史的三卷本著作的作者)在給我的一封私人信函中曾對本書做了一個非常恰當的評價,我想,這也是我在寫《毀滅的種子》過程中渴望做到的。他寫道:“我可以毫不夸張地說,對國民黨失敗這一問題的新近研究會由《毀滅的種子》而得以開拓。它使我們聯想到佛利茲‧費希爾《尋求世界霸權》一書的出版(德國,杜塞爾多夫,1961年版)。在費賴堡檔案館,費希爾接觸了德意志帝國政府的來往文件。我的印象是在此以前,學者們大量依據的外交文書只能有限地用日記和回憶錄來補正,而這些東西自身也值得懷疑,甚至解釋不清。1961年,事實取代了臆測。因此,有關德國戰爭罪行的新近研究是由費希爾起步的。同樣,你的工作也是一個開端。謹致祝賀!”

我希望中文本的讀者們也會發現這本書是精彩的和有價值的。

易勞逸

在最近幾十年的美國歷史上,對這些人的無休止審查——他們“將中國丟給了共產黨”,成了最可悲的冤案之一。國務院內,最富有經驗和學識的中國問題專家,諸如謝偉思、戴維斯和範宣德等人,由于他們目睹了國民黨政權的腐敗和積弱,預感到(而不是鼓勵)共產黨的勝利,而被麥卡錫和他的反共伙伴們誣為共黨同情分子,斷送了前程。在各個大學,一流的漢學家,像拉鐵摩爾和費正清,也受到了類似的誹謗。結果,即使在學術論文和大學講台上,如果流露出一些對共產黨中國的贊賞,也是危在旦夕的。因此,在美國,對中國問題的研究,受這種歇斯底里的反共壓制達十幾年之久。

到了20世紀60年代中期,隨著反共淫威的收斂,人們才可能重新認識到中國共產黨在革命斗爭中的勝利,是因為它有堅強的組織和正確的軍事戰略,也是因為國民黨政權失掉了所有社會階層的普遍支持。不久,學者們對共產黨革命運動歷史的研究就為我們提供了一個了解解放區和共產黨的革命戰略的基礎,盡管這還不太詳細。

但是,當我在著手寫《毀滅的種子》這本書時,還很少有學者研究國民黨統治區的問題和探討蔣介石失敗的原因。那時,我們對國統區的了解主要是依據一些西方記者的新聞報道、國務院的報告以及對國民黨進行揭露的書籍(像陳伯達的《中國四大家族》),然而所有這些東西都只能被看做是“片面的”、“虛假的”,甚至是“共產黨的宣傳”。因此,作為一個歷史學家,就迫切需要研究國民黨失敗的真正原因。

在寫《毀滅的種子》一書的過程中,我力圖用確鑿而無可辯駁的材料來分析國民黨失敗的原因。很快,我了解到要實現這一目標的最好材料是國民黨自己的出版物。通過與台灣的中國國民黨黨史會和調查局檔案館的廣泛合作,我得以閱讀了大量的國民黨政府出版的書籍、文章和報告,如兵役部公布的報告以及國防部對反共戰爭的正式講評。而且,我還驚奇地發現,在蔣介石的文章和講演集里,他對國民黨政權內部的實情常常是直言不諱的。

我的研究成果,就是面前的這本書。它主要依據國民黨自己的文件,說明了1949年的失敗,不是因為缺少美援,而顯然是由于國民黨自身的弊病和分裂,諸如腐敗無能、紀律廢弛。本書的英文版出版後不久,雷利‧桑德蘭(他是一部重要的關于戰時在華美軍歷史的三卷本著作的作者)在給我的一封私人信函中曾對本書做了一個非常恰當的評價,我想,這也是我在寫《毀滅的種子》過程中渴望做到的。他寫道:“我可以毫不夸張地說,對國民黨失敗這一問題的新近研究會由《毀滅的種子》而得以開拓。它使我們聯想到佛利茲‧費希爾《尋求世界霸權》一書的出版(德國,杜塞爾多夫,1961年版)。在費賴堡檔案館,費希爾接觸了德意志帝國政府的來往文件。我的印象是在此以前,學者們大量依據的外交文書只能有限地用日記和回憶錄來補正,而這些東西自身也值得懷疑,甚至解釋不清。1961年,事實取代了臆測。因此,有關德國戰爭罪行的新近研究是由費希爾起步的。同樣,你的工作也是一個開端。謹致祝賀!”

我希望中文本的讀者們也會發現這本書是精彩的和有價值的。

易勞逸

↧

李一氓《存在集續篇》等

我有幾本李一氓的書,待查

著作[編輯]

- 趙崇祚 輯、李一氓 校,花間集校,人民文學出版社,1958年

- 李一氓,一氓題跋,生活·讀書·新知三聯書店,1981年

- 李一氓 編,明清人游黃山記鈔,安徽人民出版社,1983年

- 沈喻 繪、朱圭 梅裕鳳 刻、李一氓 供稿,避暑山莊三十六景,人民美術出版社,1983年

- 李一氓,存在集,生活·讀書·新知三聯書店,1985年

- 李一氓,模糊的螢屏:李一氓回憶錄,人民出版社,1992年

- 李一氓,擊楫集,中華書局,1995年

- 李一氓,存在集·續編,生活·讀書·新知三聯書店,1998年

- 李一氓,一氓書緣,生活·讀書·新知三聯書店,2007年

李一氓题写的对联:

父子一门乾嘉绝学,

宋明以外训诂大成。

原来不是汪曾祺的家,却顺带着把著名的经学大师王氏父子的故居看了。问里头的人,也说不清汪曾祺家在哪里。司机慌了,打手机问东问西,终于问出了底里:汪曾祺故居在南门老街竺家巷。

作為歐洲史研究 專家,陳樂民卻兼具傳統文人情懷,會書法,懂國畫,他在回憶李一氓時曾說:“氓公兼通中西學問,雅好詩詞,寫得一手熔篆隸于一爐的‘李體字’,又是古文物 收藏鑒賞家。我生性喜愛文墨,與這樣的領導人相處、追隨左右,那種徜徉文事的氛圍,自然如魚得水,大大抵消了日常工作的枯燥乏味。”

□陳樂民

那時候年輕人要想寫書又談何容易。我的老友在紀念李一氓同志的短文《瀟灑氓公》中,曾回憶起五十年代初隨一氓同志在一個國際組織工作,常駐國外,做些翻譯、秘書之類的事,看到這位領導同志在工作之餘,專注地根據宋、明底本校箋《花間集》,留下深刻印象。

「…….其所以讀通了,不是靠字典,靠《說文解字》,而是靠長期累積的對於漆器實物的親自檢驗的豐富知識。…..」(p.248,李一氓《一本好書:讀《髹飾錄解說》》)

李一氓《存在集續篇》北京:三聯出版社,1998

李一氓《存在集續編》

存在集續編(李一氓著作,北京三聯,1998。主要 研究古籍版本,善本書目,讀書札記,豎版印刷,印數5100冊,一版一印)

這是李一氓的一本散文集。作者在長期的革命生涯中,筆耕不輟,從“孟子見梁惠王及其他”到“廣告·文學·文明”,從“毛澤東同志與中國古籍”到“列寧論愛國主義”,古今中外,文史哲,藝術戲曲,無所不讀,有感而發,顯示了作者的飛揚文采和深厚的中華文化的底蘊。

目錄/存在集編輯

試釋漢族

孟子見梁惠王及其他

三論古籍和古籍整理

古籍整的理幾個新問題

附:對當前古籍整理的一些想法

毛澤東同志與中國古籍

談《中國古籍善本書目》的出版

讀書札記

讀《李自成紀年附考》

讀《越史叢考》

讀《蘇聯大戰略》

列寧論愛國主義

↧

《我的學思歷程》

李遠哲《我的學思歷程》《 太平洋時報》 1996.8.9、8.16、8.23

轉載於林衡哲《廿世紀台灣的代表性人物》,望春風,2001,pp.160~98

臺大出版中心的《我的學思歷程》演講集(1998起) ,應該出版近十本了.....

本書所蒐集之文章,係一九九八年至一九九九年本校所舉辦的九場通識教育論壇《我的學思歷程》演講內容,主講人分別為:中央研究院院士楊國樞、國家衛生院院長吳 ...

↧

鄒讜《中國革命的再闡釋》『美國在中國的失敗(1941-1950)』等等

民國五十四年,榮獲芝加哥大學政治學博士。 這博士論文更妙, 指導教授是連震東的世交,鄒魯的兒子鄒讜。 連雅堂到中國時與國民黨大老 鄒魯熟識, 博士論文是, 『中共如何批鬥胡適』, 厲害! 連戰芝加哥大學的博士論文 THE CRITICISM OF HU-SHIHS THOUGHT IN COMMUNIST CHINA. LIEN, CHAN, PHD. THE UNIVERSITY OF CHICAGO, 1966

值得深思的一些想法。

香港牛津大學出版社至今沒有做索引的能力與意願。

2019.1.13 《中國革命的再闡釋》2002/2017,是鄒讜死後才出版的文集。

作者介紹

目錄

序

2015.7.31 翻讀鄒讜(Tsou TANG)『美國在中國的失敗(1941-1950)』

鄒讜(Tsou TANG)『美國在中國的失敗(1941-1950)』(America's Failure in China, 1941—1950, The University of Chicago Press, Chicago. 1963-)上海人民,1997

我以前讀過鄒讜教授(T Tsou 1918-1999)的學術回憶錄並翻過其他著作:鄒讜『二十世紀中國政治: 從宏觀歷史與與微觀行動角度看』Twentieth Century Politics: From the Perspectives of Macro-history and Micromechanism Analysis,,香港: 牛津大學出版社, 1994;鄒讜.『西方政治理論與中國政治學.』北京:三聯書店,1988.;Cultural Revolution and Post-Mao Reforms: A Historical Perspective, T. Tsou - 1986 - University of Chicago

這次無意間發現『美國在中國的失敗』,讀一下他的分析複雜的中美蘇之局勢和美國之基本決策假設,以及發人深省的結論,不免興嘆…….

一個有良好願望和高尚理想的政策,卻收到悲劇性的後果。這個政策,就是缺乏與自身利益相關連的估計作基礎,就是沒有得到能跟高尚目標相稱的軍事力量的支持。

-----

鄒讜(Tang Tsou),美國芝加哥大學政治系榮休講座教授。本科畢業於西南聯大,博士畢業於芝加哥大學政治系。博士畢業後,鄒讜留在美國芝加哥大學任教,並將自己未來五十餘年都奉獻給了芝加哥大學政治系,是美國中國研究(政治學領域)的傑出開拓者。鄒讜著有《中國在危機中》《從一八五零年到今中國基層的政治領袖與社會變遷》《文化大革命與後毛澤東時代的改革》《二十世紀的中國政治》《中國革命的再闡釋》《個人和社會在革命中國的價值》《毛澤東的革命經驗與北京的國際實踐》等。但最令鄒讜享譽盛名的卻是一部名為《美國在中國的失敗》的書;此書受美國政治學巨擎摩根叟(Hans Morgenthau)主持的"美國外交軍事政策研究中心"資助,以美國政府的視角,全面重新檢討上世紀四十至五十年代美國對華政策的得與失;此作獲美國政治學最高榮譽的Gordon J. Laing獎;國內則有上海人民出版社譯本。

另外值得特別提及的是,鄒讜的父親鄒魯是國民黨重量級元老,曾撰寫有《中國國民黨史稿》,並任中山大學校長及國民黨中央常委會執委等要職。國民黨高級官員子嗣的身份使得鄒讜越加對國民黨為何在中國失敗這一話題產生有濃烈興趣,事實上鄒讜的大部分研究皆為以政治學的研究方法探究中國革命史,意在對國民黨及共產政權進行比較分析。此外國民黨前主席連戰在芝加哥大學攻讀博士學位時,導師即為鄒讜。

鄒讜(英文名:Tsou Tang,1918年12月10日-1999年8月7日),美籍華裔政治學家。廣東大埔人。生於廣州,中國國民黨元老鄒魯(海濱)之子。1940年畢業於西南聯大。1946年在芝加哥大學政治科學系就讀。1951年獲得芝加哥大學政治學博士學位。此後一直任教該校,1988年退休。曾擔任美中關係全國委員會理事和中國社會科學院名譽高級研究員,北京大學名譽教授[1]。

著作[編輯]

- 《美國在中國的失敗(1941-1950)》(芝加哥大學1963年出版,中譯本由王寧和周先進譯,上海人民出版社,1997年出版),曾獲1965年度美國「Gorden J.Eaing」獎,鄒讜代表著作。

- 《中國在危機中》(1968,與人合編)

- 《從1850年到今中國基層的政治領袖與社會變遷》(1981)

- 《文化大革命與毛後改革》(1986)

- 《二十世紀中國政治——從宏觀歷史與微觀行動角度》(1994)

- 《毛澤東的革命經驗和北京的國際實踐》

- 《西方的概念和中國的歷史經驗》(1969年)

- 《文化革命和中國政治制度》(1969年)

- 《個人和社會在革命中國的價值》(1973年)

- 《中國革命的再闡釋》(2002年)

參考文獻[編輯]

- ^ 鄒讜. 美國在中國的失敗(1941-1950). 上海人民出版社.

↧

↧

《十字架之路:高俊明牧師回憶錄》胡慧玲撰文;李喬序:台灣人原型

高俊明(1929年6月6日-2019年2月14日),臺灣牧師,臺灣臺南人。畢業於臺南神學院,肄業於英國Selly Oak College. 1957年至1970年之間擔任玉山神學院 ...

高俊明˙、高李麗珍口述,胡慧玲撰文《十字架之路:高俊明牧師回憶錄》台北:望春風文化,2001出版/再版

8 He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

King James Version (KJV)8世人啊!上帝已指示你何為善,祂向你所要的是什麼呢:只要你行公義,好憐憫,存謙卑的心與你的上帝同行。 /8人啊!已通知了你,什麼是善,上主要求於你的是什麼:無非就是履行正義,愛好慈善,虛心與你的天主來往。

這是一部非常精彩的傳記文學。對二十一世紀的台灣文學史,做了驚豔的開場。

作品橫跨百年時空,以史詩的宏觀視野,詩意優美的筆觸,深刻記錄一位宗教家的信仰之路,和追求真理堅定壯闊的情懷。

對於長老教會在台灣的百年宣教史,及近二十年台灣艱辛的民主化進程,本書也提供第一手的珍貴史料。

無論就文學或史學的觀點,這都是一部深具價值的作品。尤其書中處處閃耀愛與歡喜、溫柔與美善的靈光,對於追求性靈生活的人,格外親切可讀,值得細細品味。作者

簡介 胡慧玲1958年出生於台東。台大歷史系畢業。曾任《自由時代周刊》副總編輯,現任職陳文成博士紀念基金會。 著有《我喜歡這樣想你》、《島嶼愛戀》等書。

高俊明牧師回憶錄--十字架之路(節錄)

台灣人原型李喬序 |

| 我在《十字架之路--高俊明牧師回憶錄》出版前就拜讀了。一般說法是很意外的機緣,基督徒的感受則是上帝的巧妙安排。這是很奇特的閱讀經驗。近年來胸懷中堆積了不少垃圾雜碎,經《十字架之路》的沖刷:心靈上清明了一些。很感謝。 在一般人印象裡,台灣風雨動盪的二十年中,台灣基督長老教會總是會適時隱約出現,而高俊明牧師也成了鮮明符號。勿論百姓同胞,就是「敵對陣營」,甚至「反台灣集團」中人,對於這位高高瘦瘦、細語寡言的牧師,也都持七分敬意。高俊明牧師的身家經歷、內在世界、特殊看法想法等等如何?想一探究竟的人必然眾多,在台灣更為紛擾的今天出版《十字架之路》,正是時候。 實際上高牧師的家庭、親情、困頓求知生涯、義利中抉擇,面對時代苦難的境況…等等,幾乎相當代有志台灣人的遭遇完全一樣;也可以說,高牧師的生命行程模式,就是台灣人的樣板。然而,高牧師的「姿態」、高牧師的「步伐」,卻是獨特的,很「原始」的;世俗看來是「陌生」的--所以感到「陌生」,不是高牧師的問題,是「今日台灣人」的問題。 由《十字架之路》可知,高牧師來自基督教家庭,但那是保有早期台人勤儉、樸素、正直、謙恭諸美德的「台灣家庭」。高牧師主要求學時代在日本。傳中雖然交代不夠詳盡,但在其言行中透露一種信息:日本古老傳統文化的簡素、正直、忠誠諸美德,已是其人格特質的一部份。 高牧師在就任長老教會總會總幹事之前,主要的佈道工作在原住民部落。與原住民弟兄姐妹手創的「玉山神學院」,不但落實本上神學,在共事相處的歲月中,很自然的原住民文化精髓也進入高牧師的心底。想來真是上帝的巧妙安排:「超越性」(Transcendence)的基督教信仰基點是「謙卑與敬畏」,而原住民的文化特質正有豐滿的「敬畏與謙卑」心。高牧師身在其中,心入其內,其中造就與恩典應是奇妙十分。 讀了《十字架之路》,個人經常思索的議題又浮現出來:台灣人是怎麼樣的一種人?嚴肅地說:台灣人的生活方武、思考模武、行為模武,以及隱藏其中的「價值觀」如何?更重要的是「應該如何」?在《十字架之路》裡,個人似乎找到「神祕答案了」。 一個族群的生活、思行與價值觀,跟其歷史累積、生態背景,以及對應的世潮大趨勢有關。台灣脫離草萊榛極不遠,台灣是移民社會,而台灣是處於亞熱帶多民族多族群的海洋文化國家。這樣的「生活基地」,「應該」生活著一群熱情開放、簡樸正直的人民才對。回首以觀,高牧師的為人思行,不正是具備這些「質素」嗎? 在文學理論有「原型」(Archetypal pattern)的說法:意味著人類的行為或行程,猶如始祖亞當、夏娃因罪被斥出伊甸園,於是走上「流浪」「狩獵」追尋」等等--這些文學的主要主題,正與人類基本行程隱隱呼應。個人以為「原型」的觀念,可用在文化思考,即如上述某族群的歷史生活條件之下,其生活思行價值觀「應該」如何?「事業」如何?兩相比正是可行的反省基礎。 個人的意思足:從《十字架之路》梳理出那種簡樸、純粹、正直、忠誠的文化特質是台灣人思行價值觀的「原型」,也就是「台灣文化的原型」。從這個角度讀《十字架之路》,然則《十字架之路》豈止是一個人的自傳而已?再就宗教角度看二這個人如果減掉「信仰上帝--行上帝的路」這個「成份」這個人就「什麼都沒有了」高牧師身上可以體會到下「仰的力量」以及「人得救的可能」高牧師的傳記幾乎無一字「說教」讀後一定會體悟到:他是怎麼樣的一個人?絕對的信仰是支持他唯一的力量,他憑這個力量,以行動愛這塊土與人民。而吾人一定會感受到:苦難是希望的過程,最重要的是不能放棄希望。這是掩卷的感想。 --由絕對信仰、無邊的苦難,自然地會想到二七OO年前那位號稱「哀哭的先知」耶利米。這位先知生於政治腐敗、社會墮落、強敵在外、危在旦夕的時候。然而耶利米的號告哀求,當道與百姓卻是漠然不應,眼睜睜看著國破人亡。今日台灣內奸作亂媒體作怪、外敵嗜血冷笑,百姓隨股票而瘋狂。吾人擁有「台灣型的耶利米」、「台灣原型人物」在邇。二七OO年前後相對,無言無言;請細讀《十字架之路》,然後放聲一哭。 謹此寫就不成格局的序為序,也是時代見証。 寫於二OO一年二月五日核四廢建不決的哀傷之日 |

↧

吳增榮 新作全集《吳增榮 1971-1986》《與大地共舞:東勢鎮公所》

請參考文章末段。

吳增榮《吳增榮 1971-1986》《與大地共舞:東勢鎮公所》

2014.9.13

我9點到學校領錢,碰到吳增榮建築師 。與他牽一輛自行車來參加。他說不吃午飯,因為早上已喝過一罐Kirin啤酒。

我最喜歡這段:長濱鄉賣野菜的婦女,一早就喝小米酒加維士比,聽到洪震宇的疑問,她們回答,「怎麼會早,一大早就起來拔菜了,現在很晚了,喝喝酒才開心!」---蔡珠兒談亞州3人,日本的安藤忠雄 ,台灣吳增榮,香港李小龍。他最欣賞Ando的Nakayama House:充份表現無與自由的精神;至於他的建築與人生精神,他說是天真:像小孩入睡時的姿態,達最適的境界。

吳增榮建築師 (他是台北市政府的主要設計人:到東海評圖2次:1次發現學生製圖桌恭奉一尊土地公。第2次是學生上台說今天的觀眾太少了。.....)

2014.9.10

吳增榮《吳增榮 1971-1986》1986,吳增榮發行

吳增榮《與大地共舞:東勢鎮公所》 1991,吳增榮發行

徐昌志《完成中的切片:試析吳增榮的繪畫創作》+ 徐明松《 從浪漫的粗獷到抒情的普普—— 吳增榮建築師作品初探》

臺大校園照相:風、陽光、雨......

繪畫

虫鳴之夜 ——臺灣大學椰林大道,約 64 m(公尺) * 1.05 m。這可能是他的清明上河圖:200株男性氣概的大王椰樹....樹影中的虫,也可以解釋是精虫的傳承。

人物:李登輝、李遠澤家族.....

2014.9.9

我跟吳增榮說明天上午10:00。我們一起去他家看畫和攝影作品。中午請他到杏餐廳吃。

http://www.forgemind.net/

http://www.urstaipei.net/archives/2254

「定象‧台北」展覽開幕

http://www.urstaipei.net/archives/2254

「定象‧台北」展覽開幕

2011/4/26

他打從有健保制起,就沒生過病。

《建築師》2010.5月號有吳建築師的畫作。

他說他的作品有三峰: 建築、 畫 、照相。

建築畫屬手工畫的末代。 所有草圖等,已全送給台北新公園的博物館 (原土地銀行可能改成建築博物館)。

我跟他談他打算出讓李德老師的《異鄉人》(誠品畫展)。

2007/4/20

台大校園巧遇吳增榮先生【主要作品:台北市政府。65歲】。他跟我說最近完成三幅送給兒女的代表作。他希望精印一本作品集。回顧展要看能否租到畫框而定。

Quality Times No.106, Apr.22, 07;品質時報第106期:07年4月22日(週日).

2008/9/5

昨天就發現『品質月刊』的廣告中,林副將「光寶」寫成「光保」,今天接到他寄的一份。月刊的英文標題和參考資料,錯誤仍不少。

「日行一善」之不容易。我在台大校園碰到吳增榮建築師,知道他十幾年來在此拍攝不少照片,就帶他到台灣大學出版中心,找出版專案經理鄭惠文先生談出版專集的可能性。今年是臺大80周年慶,所以機會好。我請他們下周開始談。

去年寫給台灣大學出版中心的建議:「每本學術著作都必須附索引」,他們沒回信,不過知道是我提的,說…….

2010/7

吳增榮老師在1986年編過一本自己的作品集,臺大圖書館資料如下

| |||||||||

|

| 稽核項 | 228面 : 圖 ; 28公分 |

| 228 p. : ill. ; 28 cm | |

| ISBN/價格 | 精裝 |

| bound |

吳增榮(1942- )

建築師,1942年生於台灣省台中縣東勢鎮,於1966年台北工專土木科畢業.1967年至1971年

任職於永立建築師事務所,1972年設立吳增榮建築師事務所.在設立事務所初期積極參加設

計競圖,總共參加了大大小小競圖48案,因設計競圖而取得設計權的最大案,是與王立甫、

李俊仁合作的《台北市政中心設計》。

重要的作品有:潭子鄉栗林國宅、楊梅江宅、台中縣東勢鎮公所、吳增榮自宅、台北市政中心(與王立甫、李俊仁合作)、林口三宅一生公寓.吳增榮的作品的特色在於:1.套裝的造形隱喻;2.鄉土材料與鄉土造形的運用;3.對經濟掛帥及功利主義的批判。

參考資料:

《台灣現今設計觀察》1994年 2月號

《雅砌》 1990 第9期 吳增榮和他的代表作

↧

《佛洛伊德傳》The Second Coming of Sigmund Freud;Memories, Dreams, Reflections By Carl Jung , 世紀末的維也納(III): Freud's Dreams

25:13

224 世紀末的維也納(III): Freud's Dreams

21:44

221 昨日的世界(mit Stefan Zweig,佛洛伊德 und Dali) 2018-02 漢清講堂

The Second Coming of Sigmund Freud

Just as the old psychoanalyst seemed destined for history's trash heap, neuroscientists are resurrecting his most defining insights.

By Kat McGowan|Thursday, March 06, 2014

《佛洛伊德傳》By Peter Gay 精彩的地方在:傳主人生關鍵處的"自敘"中,提出其分析和批評:

佛洛伊德自己說,決定學醫的主要原因是:老師在課堂朗讀哥德的《論自然》(p.8)。

Peter Gay在第一章--中文本第38頁及其出處注解等--做一段"精神分析",包括指出該文經專家指出非哥德作品。

NATURE - Johann Wolfgang von Goethe - Translation by ...

Video for goethe on nature

▶ 5:14

▶ 5:14www.youtube.com/watch?v=0qL5YEpnLS8

Dec 12, 2011 - Uploaded by BMAStudios1

"For Goethe human knowing was nature's knowing raised into the self-consciousness of humanity. He was ...

《佛洛伊德傳》 廖運範譯 ,台北:志文, 1969

本書含兩部分:《佛洛伊德的自敘傳》,pp.7-86、Ernest Jones 著《佛洛伊德的一生》,pp.87-194;L. Trilling《評介佛洛伊德》pp.195-206;《年譜》,pp.207-225

佛洛伊德自述偶有些感人的軼事,是Peter Gay的傳記中沒收入的。譬如說在與哲學家William James 散步時,James 夾心症發作,要Freud 先走,他隨後就趕上 (頁59)。"他於一年後因夾心症逝世,我經常希望我能像他那樣,面對逼近的死神能毫無懼色。"

事實上,Freud 在這方面是做到了。

Carl Jung 作品集,英文、漢文的,我都有許多本。普林斯頓的英文文集,由美國女富豪--Jung的崇拜者--所支助的。

1974-75年,我在東海大學圖書館讀到他與朋友合著的 人類及其象徵 Man and His Symbols,英文精裝本,翻讀幾頁,頗受震憾。1978年,在英國倫敦的Design Museum看到它,不忘補充一本。可惜這本書後來借給朋友,流失了.....80年代中,台灣有譯本,我也補一本英文平裝本,沒味道。。

1974-75年,我在東海大學圖書館讀到他與朋友合著的 人類及其象徵 Man and His Symbols,英文精裝本,翻讀幾頁,頗受震憾。1978年,在英國倫敦的Design Museum看到它,不忘補充一本。可惜這本書後來借給朋友,流失了.....80年代中,台灣有譯本,我也補一本英文平裝本,沒味道。。

Carl Gustav Jung died on June 6th 1961. He saw himself as an empirical scientist whose sole professional interest lay in the workings of the psyche. He believed psychology should be conceived on a grand scale, with a combination of disciplines needed to throw light on the “comparative anatomy of the mind”

ECON.ST

Jung: a paradoxical man, capable of great sensitivity, who was also an irascible bully

Carl Jung died on this day in 1961

It was the publication of Jung's book Psychology of the Unconscious in 1912 that led to the break with Freud. Letters they exchanged show Freud's refusal to consider Jung's ideas. This rejection caused what Jung described in his (posthumous) 1962 autobiography, Memories, Dreams, Reflections, as a "resounding censure".

↧

Elegy for Iris. Iris Murdoch and the power of love

Considering Murdoch’s view that morality is real and that, with the right conceptual resources, we can perceive it

Oxford Concise Dictionary of Literary Terms

Dirge, a song of lamentation in mourning for someone's death; or a poem in the form of such a song, and usually less elaborate than anelegy. An ancient genre employed by Pindar in Greek and notably by Propertius in Latin. The dirge also occurs in English, most famously in the ariel's song 'Full fathom five thy father lies' in Shakespear's The Tempest.

我抄這段,才恍然大悟梁兄翻譯的大海,大海之作者的先生John Bayley所寫的《輓歌》(Elegy for Iris,有天下文化出版社譯本),實在有典故,

***

我抄的沒錯。英國文學中當然有許多人寫dirges,

Dirge, a song of lamentation in mourning for someone's death; or a poem in the form of such a song, and usually less elaborate than anelegy. An ancient genre employed by Pindar in Greek and notably by Propertius in Latin. The dirge also occurs in English, most famously in the ariel's song 'Full fathom five thy father lies' in Shakespear's The Tempest.

我抄這段,才恍然大悟梁兄翻譯的大海,大海之作者的先生John Bayley所寫的《輓歌》(Elegy for Iris,有天下文化出版社譯本),實在有典故,

***

我抄的沒錯。英國文學中當然有許多人寫dirges,

in ''Elegy for Iris,'' his memoir of their lives together.

John Bayley fell in love with Iris Murdoch when he was in his late 20's and she was in her early 30's; she passed his window on a bicycle. ''I indulged the momentary fantasy that nothing had ever happened to her; that she was simply bicycling about, waiting for me to arrive,'' he wrote. ''She was not a woman with a past or an unknown present.'' They were married in 1956; he is her only close survivor.

The novelist Mary Gordon, reviewing ''Elegy for Iris'' in The Times, touched on their relationship. ''Radical privacy, sealing compartments of her life off from each other, was always a condition of Iris Murdoch's selfhood, and anyone who married her had to deal with that. From the beginning, she had friendships that she kept from Bayley, and love affairs that he was meant to understand had nothing to do with him. There are some hints that this was not always easy, but Bayley rose to the challenge.'' Ms. Gordon then quotes Mr. Bayley's memoir: ''In early days, I always thought it would be vulgar -- as well as not my place -- to give any indications of jealousy, but she knew when it was there, and she soothed it just by being the self she always was with me, which I soon knew to be wholly and entirely different from any way that she was with other people.''

Slipping Into A Baffling Darkness In 1995 Miss Murdoch told an interviewer that she was experiencing severe writer's block, noting that the struggle to write had left her in ''a hard, dark place.'' In 1996, Mr. Bayley announced that she had Alzheimer's disease, which she had suffered for five years by the time she died. Her final three weeks were spent in a nursing home. If ''Elegy for Iris'' offers a moving evocation of a great love story, it also provides a grim record of watching the personality of a loved one gradually dwindle under the burden of fear, bafflement and grief.

John Bayley fell in love with Iris Murdoch when he was in his late 20's and she was in her early 30's; she passed his window on a bicycle. ''I indulged the momentary fantasy that nothing had ever happened to her; that she was simply bicycling about, waiting for me to arrive,'' he wrote. ''She was not a woman with a past or an unknown present.'' They were married in 1956; he is her only close survivor.

The novelist Mary Gordon, reviewing ''Elegy for Iris'' in The Times, touched on their relationship. ''Radical privacy, sealing compartments of her life off from each other, was always a condition of Iris Murdoch's selfhood, and anyone who married her had to deal with that. From the beginning, she had friendships that she kept from Bayley, and love affairs that he was meant to understand had nothing to do with him. There are some hints that this was not always easy, but Bayley rose to the challenge.'' Ms. Gordon then quotes Mr. Bayley's memoir: ''In early days, I always thought it would be vulgar -- as well as not my place -- to give any indications of jealousy, but she knew when it was there, and she soothed it just by being the self she always was with me, which I soon knew to be wholly and entirely different from any way that she was with other people.''

Slipping Into A Baffling Darkness In 1995 Miss Murdoch told an interviewer that she was experiencing severe writer's block, noting that the struggle to write had left her in ''a hard, dark place.'' In 1996, Mr. Bayley announced that she had Alzheimer's disease, which she had suffered for five years by the time she died. Her final three weeks were spent in a nursing home. If ''Elegy for Iris'' offers a moving evocation of a great love story, it also provides a grim record of watching the personality of a loved one gradually dwindle under the burden of fear, bafflement and grief.

February 9, 1999

OBITUARYIris Murdoch, Novelist and Philosopher, Is Dead

By RICHARD NICHOLLS

The Associated Press |

| Dame Iris Murdoch in London, 1998. |

ris Murdoch, a prodigiously inventive and idiosyncratic British writer whose 26 novels offered lively plots, complex characters and intellectual speculation, died yesterday at a nursing home in Oxford, England. She was 79 and had Alzheimer's disease. Her struggle with Alzheimer's was documented recently in ''Elegy for Iris,'' a memoir by her husband, the critic and novelist John Bayley, who was at her bedside when she died.

ris Murdoch, a prodigiously inventive and idiosyncratic British writer whose 26 novels offered lively plots, complex characters and intellectual speculation, died yesterday at a nursing home in Oxford, England. She was 79 and had Alzheimer's disease. Her struggle with Alzheimer's was documented recently in ''Elegy for Iris,'' a memoir by her husband, the critic and novelist John Bayley, who was at her bedside when she died. ↧

↧

林清玄 1953~2019 :《鄉事》1980;《水中的藍天》

林清玄退伍前,在報紙副刊的投稿就有濃情,一鳴驚人。

由於後來成為偶像級作家,90年代中的婚變,竟然不容於"台灣輿論"。

Born: March 1953 (age 65 years), Kaohsiung County

Spouse: Fang Chun-chen (m. 1997), Chen Tsai-luan (m. 1979–1996)

林清玄

高雄縣旗山鎮人,1953年生,著有散文集「蓮花開落」「冷月鐘笛」「蝴蝶無鬚」,藝術評論集「雛鳥啼」「在暗夜中迎曦」,人物報導集「傳燈」,電影小說「山中傳奇」電影劇本「香火」「大地勇士」報導文學集「長在手上的刀」等書。現任時報周刊海外版及時報雜誌主編。

鄉事是林清玄以感性之筆,對都市、鄉村及藝術轉型期的觀照,他提出了問題的批判,並為將來舖下希望的道路,他說:「文學工作者不是社會改革者,但是卻應該擔負社會觀察的責任,我所有的愛與關懷都是以這個基點出發 」。

第一輯 鄉村的臉

捨起寂寞的影子──卅年來第一次皮影戲比賽

一張發了霉的影窗──皮影戲卅年滄桑

大甲媽和祂的子民們

吼門海道的一顆寶石──神祕的小門嶼

海的兒女──大倉國小的夏日

繁花的都城──田尾鄉

武陵人

美濃小鎮的唐宋山水

煙波江上的製陶人家

剃刀。閹刀。檳榔刀──江湖三把刀

香蕉王國

豐饒的山林──中國童子軍第五次全國大露營

阿公阿婆遊臺灣

第二輯 都市的臉

布馬‧皮影‧新公園──臺北人一次珍貴的野臺戲經驗

為平劇的鄉下表哥喝采──大學生演子弟戲

溫泉鄉的吉他──北投的曉寒殘夢

華西街印象

雨後初荷

莊嚴的旗,憤怒的淚光!

夜的陀螺──大學生的舞會

都市的臉──現階段臺北建築

中國卡通的道路

為廠商和消費者動腦

大違建「中華商場」何去何從?

樂器外銷市場的百尺竿頭

釣名那及釣魚好?──第一屆中日釣魚錦標賽

捨起寂寞的影子──卅年來第一次皮影戲比賽

一張發了霉的影窗──皮影戲卅年滄桑

大甲媽和祂的子民們

吼門海道的一顆寶石──神祕的小門嶼

海的兒女──大倉國小的夏日

繁花的都城──田尾鄉

武陵人

美濃小鎮的唐宋山水

煙波江上的製陶人家

剃刀。閹刀。檳榔刀──江湖三把刀

香蕉王國

豐饒的山林──中國童子軍第五次全國大露營

阿公阿婆遊臺灣

第二輯 都市的臉

布馬‧皮影‧新公園──臺北人一次珍貴的野臺戲經驗

為平劇的鄉下表哥喝采──大學生演子弟戲

溫泉鄉的吉他──北投的曉寒殘夢

華西街印象

雨後初荷

莊嚴的旗,憤怒的淚光!

夜的陀螺──大學生的舞會

都市的臉──現階段臺北建築

中國卡通的道路

為廠商和消費者動腦

大違建「中華商場」何去何從?

樂器外銷市場的百尺竿頭

釣名那及釣魚好?──第一屆中日釣魚錦標賽

自 序

九年前我開始以寫作維生時,還是一個不知人間疾苦的青衫少年,常常把自己孤立起來,關在小書房中寫一些自以為是不朽詩文的著作,甚至認為寫作者應過著全然孤獨的生活,才能寫出真正高超的作品,有一段時間還因此搬家到木柵山上閉門苦寫。

這段時間的創作以散文居多,還寫一些零零碎碎的小說和評論,但是這些為數不少的作品並未能完全滿足我的創作慾,中夜擲筆時常撫案沉思:到底問題出在那裡呢?

「到底問題出在那裡呢?」

我不能回答這個問題,竟使我很長的時間無法創作,每天在小屋中呆呆地聽音樂,或者在屋中看窗門外的風雲變化,一坐就是一整天。

我計畫了一個長程的旅行,一個暑假的六十天中,我到高雄碼頭去當了幾天搬運工人,到霧社去當了幾天採梨工人,到台中梧棲去幫人收割,賺來的錢我就到附近的漁村、礦坑和山胞部落亂逛,找人聊天、喝酒,住在毫不認識的村人家裡,和他們一起生活。

這樣亂逛竟讓我逛出了一點苗頭,我慢慢地知道,我過去的作品缺少一種切切實實的活生生的生命力。我是多麼的無知啊!多年來竟然不知道大部分的人是以如何忍苦耐艱的態度在生活著。雖然我自幼生長在農家,頗能體會困苦的生活,卻不如我後來再度的體認那樣深刻。

我開始不安份守己的做好學生,我常常翹課,背起行李就到處去遊歷,雖然也沒寫什麼文章,只是去看人去看事物,這時,我開始衝動地想記錄這個時代處在海島一隅的中國人到底在幹些什麼──這個衝動影響了我日後整個寫作的方向,使我日益覺得文學與生活,與社會結合的重要。

這個衝動也使我張開了心靈的眼睛。

一開始,要寫記錄或報導的東西自然是個模糊的概念,一直到我進入中國時報工作,才理出一點頭緒,也才找到一個較為明晰肯定的大方向,這個方向就是:結合新聞與文學的寫作形式,結合理性沉思和感情抒發的為文態度,結合敏銳觀察和有效析離的面對問題的經緯。我也覺得,報導事實的外象是不夠的,隱在外象背後還有許多一般人見不到想不到的一面,我的方向就是要將那一面找出來,期望能得到一個公平而合理的答案。

創作,對我有強大的吸引力。

新聞,對我也有強大的吸引力。

我常想著,我到底要幹個作家,或是幹個新聞記者呢?新聞記者是我的工作,作家是我保留在心靈最深處的源頭,兩者都不能放棄,於是,尋求一條平衡的道路似乎是必須的,也是可行的,後來我才知道,創作與新聞的平衡也冥合了報導文學的原則。

有一陣子,我因工作需要,在中國時報跑社會新聞,在工商時報跑經濟新聞,心裡真是痛苦莫名,並不是我不喜歡新聞,而是零零碎碎的新聞使我覺得整個人像陷在泥坑中鬆軟無力,固定的新聞寫作方式也使我感到綁手束足,無從發揮,最大的問題出在,我是個極端感性的人,新聞採訪追求的絕對客觀是我的致命傷,使我常有被絞扭的感覺。

也幸而有那一段時間,使我後來「脫離困境」後更肯定了感情在理性的報導中是不可缺的,也肯定了主觀在客觀中的意義。甚至於,我還認為目前的新聞形式並不是最好的形式,對記者束縛太大,不能寫出真正震撼人心的報導,適度的客觀當然是新聞記者優良的「師承」,但是,好的師承也有「破」的可能性,我要找的就是在「師承」中找到「可以破」的感性的立足之地。

「有所師承有所破。」就是我一直拿來警惕自己在下筆時留神的精神標竿。

我企圖將「記者」和「作家」揉合成一個相同的方向。

我明明知道,文學工作者很難成為社會改革者,對社會造成有效、直接的影響,公平合理的社會答案永遠是一個不可把捉的目標,但是文學工作者不能因此背棄他的社會責任──當我想起那些咬緊牙關面對生活的人群時,我感覺到寫出他們的生活叫大家來關心改進,比起空想的創作更能吸引我的心志。

這樣感覺時,我幾乎已經肯定自己日後的寫作方向了。

收集在這本集子裡的報導,大部分是我前兩年的作品,其中頗有嘗試的痕跡,像「雨後初荷」是我用較感性的小說方式來表現未婚媽媽之家,像「莊嚴的旗,憤怒的淚光」是我用純散文來寫中美斷交的一次示威,像「溫泉鄉的吉他」把觸鬚伸向北投侍應生戶,像「夜的陀螺」用三個角度的第一人稱批判大學生舞會問題,像一系列地方戲曲的報導透露了如今我將文化藝術做為報導重點的軌跡等等。這本書完成的時間是民國六十七年春天到六十八年夏天,當然是很匆促,不管好壞,出版一本書常會使我鬆一口氣,可以再做新的嘗試,也由於改變和嘗試更可以讓我審視報導文學的彈性與韌度。

現今報導文學的走向,使很多人誤以為報導文學就是寫一些鄉土民俗的事,其實,它還有很大的廣闊天地,像都市的人情世故一向就是被忽略的,像卅年來臺灣文化的轉型,政治、經濟的轉型也是被忽略的,像倫理、家族的變革也是被忽略的──除了這些,還有更廣大的天地有待開發。

此外,目前報導文學的走向也偏重了風土和環境的報導,人物的報導反而被忽略了,殊不知人物在風土與環境的改變中佔了十分重要的地位,如果我們以人物為中心,來發展報導、貫穿報導,是不是也是可行的方向呢?

最近,我努力的方向就是文化的轉型,希望用報導的方式表現臺灣近年來文化的新生;另一個努力的方向則是將重點移轉到人物報導,以人物為點來做為赧導文學面的架構──當然,這些也還是一種嘗試。

我是主張不斷嘗試和突破的,報導文學如今已成為極熱門的文學形式,也幾乎成為最受歡迎的文學形式,我相信,它必然也會成為極有影響力的文學形式。但是,我並不寄望寫作的人都來做報導文學,文學和藝術有更大的彈性、更多的方式才會產生更優秀的作品。

我不敢教人來從事報導文學,但是我願意,一心一意地去從事它。

林清玄

一九八○年三月於木柵客寓

***

現在博客來網站還有中國等地的出版的近150本書。

悲哉。

約1997年,我去過“柑園國中”演講戴明哲學、參觀該校下午全是團體活動課程。該校認真學習《第5項修煉》等經典。

看林清玄的背影

鄭重聲明

本篇內容為世界日報版權所有,未經許可不得任意轉載、重製、複印使用。

作家林清玄過世消息傳來,才驚覺真是久違了。重看兩年前的視頻,熟悉的聲音和說故事方式再來眼前,知道他的身體「已在這個有形的世界裡消散」,悵然。

視頻裡他用台語開講,說大家對台語有誤解,覺得粗俗,但台語是數千年前河南洛陽說的話,因戰爭而一直南遷,到閩南、到台灣。他舉例「屁股」(台語念「腳穿」)都嫌難聽,但它其實指「用腳穿褲子的地方」,很典雅。他出生旗山(家中18個孩子,他排行12),家貧沒上幼稚園,小一連一句國語都不會。學校推行國語,老師做五支木牌,上寫「我要說國語」,講台語就罰一木牌,放學時五支牌總都在他身上。

誰知道這孩子長大竟成暢銷作家,從台灣紅到中國大陸的林清玄。

他要推薦文明又溫柔的台語;他說唐山過台灣,十人渡海只三人存活,祖先了不起;台灣很好,大家應歡喜活著。他聽說台灣每兩小時就有一人自殺,很憂心,有女孩因太美遭嫉而自殺,「這樣就要死?那我應死幾百次」「也有太醜而自殺。那,我應自殺幾千次」。他把大家哄得大笑。我懷念起愛調侃自己又幽默的禿頭林清玄。

66歲就死真太早,他還有這樣多事要做,但時候到了,寫三百本書,替出版社賺幾億元又如何?

林清玄是文化記者的前輩,同行最常惕勵就是他每天必寫三千字練筆力的執著。但如果沒有天分,每天寫一萬字也成不了林清玄。不論「紫色菩提」(在九歌熱銷50萬冊)領銜的佛教散文系列,或者他膾炙人口的有聲書「打開心內的門窗」,他能從小事看到你我看不到的角度。我聽他講巷口小攤買水果。「人家都說對事不對人,但我買水果是對人不對事。巷口小販說甜我才買、必買。」平常小事,可就記住它一輩子。

林清玄最走紅的1990年代,如日中天。那些年台灣人有錢了,搶著做慈濟,讀林清玄,追求性靈。林清玄應邀到泰國演講,他說:「好好的大一頓便,就是禪!」在場有個人告訴我,廿多年過去,她還記得這話。

沒多久,外遇讓林清玄從天上跌入塵埃。有同事在大家都罵林清玄的關鍵時刻訪問到他。他交心,說大家把他當上師尊敬,拿聖人的標準要求他,太超過,他承受不起。並說已為有精神疾病的前妻作妥安置。但台灣人無法原諒犯錯的心靈導師。他消沉後轉往大陸,才又紅起來了。

台灣年輕人遠不如大陸關心林清玄的過世。但他畢竟陪台灣人走過一段,讓大家過得有滋有味。

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇

最新更新:2019/01/24 09:51

作家林清玄22日清晨因心肌梗塞在家中去世,享壽65歲。(中央社檔案照片)

(中央社記者魏紜鈴、汪宜儒台北23日電)作家林清玄22日清晨去世,享壽65歲。家屬透過林清玄的友人向中央社記者證實此事,且表示林清玄是在台灣的家中安詳去世。

1953年出生的林清玄,畢業於台灣世界新聞專科學校,曾任中國時報、工商時報記者和時報雜誌主編等職務。生於高雄旗山的他,20歲便開始散文創作,出版首本書「蓮花開落」,之後創作不斷,出版著作不下百本,尤以「身心安頓」、「煩惱平息」和「打開心靈的門窗」最膾炙人口。

由於文筆脫俗,林清玄在30歲前幾乎拿遍國內大小文藝或文學獎項,包含曾獲國家文藝獎、中山文藝獎、金鼎獎、吳三連文藝獎、時報文學獎、中華文學獎、中央日報文學獎、吳魯芹散文獎、作協文學獎等十數次文學大獎,因而在1980年代被譽為「天生的作家」,頗負盛名。

作家林清玄(右)民國71年獲第5屆吳三連文藝獎。圖為林清玄與與其他獎項得獎人合影。(中央社檔案照片)

30歲之後的林清玄,筆名天心永樂,常在著作中論述佛家觀點,勸人守戒行善,尤以菩提系列十書為人樂道。在30多年前較保守的年代,他一度成為許多人的「心靈導師」。

1988年,林清玄曾被台灣的出版界推選為年度風雲人物,1992年金石堂文化廣場統計為全國作家排行榜第一名。1996年他與前妻離婚,娶了年輕貌美的現任妻子方淳珍,原本佛學生活作家位處高峰的聲望跌落谷底,近期已轉往中國發展持續書寫,並在中國有多本出版品問世。(編輯:張芷瑄/卞金峰)1080123

30歲之後的林清玄,筆名天心永樂,常在著作中論述佛家觀點,勸人守戒行善,尤以菩提系列十書為人樂道。(圖取自博客來網頁www.books.com.tw)

林清玄讀書會微信公眾號23日貼出他的親筆題字。(圖取自mp.weixin.qq.com)

林清玄 小檔案

- 1953年生,畢業於台灣世界新聞專科學校,曾任中國時報記者、工商時報記者、時報雜誌主編等職。

- 1973年開始散文創作,20歲出版第一本書「蓮花開落」,獲吳三連文藝獎、中國時報文學獎等。

- 著作:菩薩寶偈、禪心大地、身心安頓、在蒼茫中點燈、茶味禪心、打開心靈的門窗等。

- 2016年散文「紅心蕃薯」被列為2016年香港中學文憑試中文科卷一的白話文閱讀篇章。

- 資料來源:維基百科

奈何,當年世人以比今日為嚴厲的角度看待他的家庭事件。

希望學佛路程來生再續。

2019.1.23.02

林清玄“過火”!

1979年林清玄以“過火”

獲第二屆時報文學獎“散文優等獎”,二十六歲更上層樓。

*

寫作以快著稱,

出書逾270冊。

*

過火是“除魅”,

卻也是“隱喩”。

獲第二屆時報文學獎“散文優等獎”,二十六歲更上層樓。

*

寫作以快著稱,

出書逾270冊。

*

過火是“除魅”,

卻也是“隱喩”。

↧

Umberto Eco 《試刊號 》;謝其章《創刊號風景》;連民安 《創刊號(1940’s-1980’s)》

↧

Henry Adams;The Education of Henry Adams

Henry Adams 是奇人.

Henry Brooks Adams (February 16, 1838 – March 27, 1918; normally called Henry Adams) was an American journalist, historian, academic and novelist. He was the grandson and great-grandson of John Quincy Adams and John Adams, respectively. He is best known for his autobiography, The Education of Henry Adams and History of the United States During the Administration of Thomas Jefferson. He was a member of the Adams political family.

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Adams

*****

Writings by Adams

- 1876 (in collaboration with Henry Cabot Lodge, Ernest Young and J. L. Laughlin). Essays in Anglo-Saxon Law.

- 1879 Life of Albert Gallatin

- 1879 (ed.). The Writings of Albert Gallatin (3 volumes)

- 1880 Democracy (novel)

- 1882 John Randolph

- 1884 Esther: A Novel (facsimile ed., 1938, Scholars' Facsimiles & Reprints, ISBN 978-0-8201-1187-2)

- 1889-1891 History of the United States During the Administrations of Thomas Jefferson and James Madison

- 1891 Historical Essays

- 1893 Tahiti: Memoirs of Arii Taimai e Marama of Eimee ... Last Queen of Tahiti (facsimile of 1901 Paris ed., 1947 Scholars' Facsimiles & Reprints, ISBN 978-0-8201-1213-8)

- 1904 Mont Saint-Michel and Chartres

- 1911 The Life of George Cabot Lodge (facsimile ed.. 1978, Scholars' Facsimiles & Reprints, ISBN 978-0-8201-1316-6)

- 1918 The Education of Henry Adams

- 1919 The Degradation of the Democratic Dogma. New York. 1919. ISBN 1-4179-1598-6.

- 1930-38 Letters. Edited by W. C. Ford. 2 vols.

******

The Education of Henry Adams records the struggle of Bostonian Henry Adams (1838–1918), in his later years, to come to terms with the dawning 20th century, so different from the world of his youth. It is also a sharp critique of 19th century educational theory and practice. In 1907, Adams began privately circulating copies of a limited edition printed at his own expense. Commercial publication had to await its author's 1918 death, whereupon it won the 1919 Pulitzer Prize. The Modern Library placed it first in a list of the top 100 English-language nonfiction books of the twentieth century.[1]

有漢譯

"No one means all he says, and yet very few say all they mean, for words are slippery and thought is viscous." - Henry Adams born #onthisday 1838.

原書seeing list 的引言將Henry Adams 誤記為Henry James

Henry Adams summarized his notions of travel in a 1902 letter to one of his nieces: "My idea of paradise is a perfect automobile going thirty miles an hour on a smooth road to a twelfth-century cathedral."http://www.univie.ac.at/Anglistik/easyrider/data/HAdams.htm

1895 | Adams makes his first systematic study of the Gothic architecture of Normandy cathedrals and Mont Saint Michel in the company of Henry and Anna Cabot Lodge. |

1904 | Privately prints Mont Saint Michel and Chartres. Contributes chapter on Clarence King in Clarence King Memoirs. In the spring, accompanies Secretary of State John Hay to the opening of the St. Louis Exposition. |

1912 | Issues a second private edition, slighty revised, of Mont Saint Michel and Chartres. Is partially paralyzed by a cerebral thrombosis, April to late July. |

A Chronology of Henry Adams's Life

1838-1918

↧

應鳳凰 《畫說1950年代台灣文學》

↧

↧

Hannah Arendt/Martin Heidegger By Elzbieta Ettinger;Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess;孫康宜《耶魯.性別與文化》/《親歷耶魯》 :康正果《哲人之間的是非和私情》1996、《身體和情慾》是2001;蔡慶樺《一生的忠誠:讀海德格和漢娜.鄂蘭的書信集有感》2018

Hannah Arendt/Martin Heidegger

This book is the first to tell in detail the story of the passionate and secret love affair between two of the most prominent philosophers of the twentieth century, Hannah Arendt and Martin Heidegger. Drawing on their previously unknown correspondence, Elzbieta Ettinger describes a relationship that lasted for more than half a century, a relationship that sheds startling light on both individuals, challenging our image of Heidegger as an austere and abstract thinker and of Arendt as a consummately independent and self-assured personality.

Arendt and Heidegger met in 1924 at the University of Marburg, when Arendt, an eighteen-year-old German Jew, became a student of Heidegger, a thirty-five-year-old married man. They were lovers for about four years; separated for almost twenty years, during which time Heidegger became a Nazi and Arendt emigrated to the United States and involved herself with issues of political theory and philosophy; resumed their relationship in 1950 and in spite of its complexities remained close friends until Arendt's death in 1975. Ettinger provides engrossing details of this strange and tormented relationship. She shows how Heidegger used Arendt but also influenced her thought, how Arendt struggled to forgive Heidegger for his prominent involvement with the Nazis, and how Heidegger's love for Arendt and fascination with Nazism can be linked to his romantic predisposition.

A dramatic love story and a revealing look at the emotional lives of two intellectual giants, the book will fascinate anyone interested in the complexities of the human psyche.

Arendt and Heidegger met in 1924 at the University of Marburg, when Arendt, an eighteen-year-old German Jew, became a student of Heidegger, a thirty-five-year-old married man. They were lovers for about four years; separated for almost twenty years, during which time Heidegger became a Nazi and Arendt emigrated to the United States and involved herself with issues of political theory and philosophy; resumed their relationship in 1950 and in spite of its complexities remained close friends until Arendt's death in 1975. Ettinger provides engrossing details of this strange and tormented relationship. She shows how Heidegger used Arendt but also influenced her thought, how Arendt struggled to forgive Heidegger for his prominent involvement with the Nazis, and how Heidegger's love for Arendt and fascination with Nazism can be linked to his romantic predisposition.

A dramatic love story and a revealing look at the emotional lives of two intellectual giants, the book will fascinate anyone interested in the complexities of the human psyche.

Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess Paperback – March 2, 2000

She was, Hannah Arendt wrote, "my closest friend, though she has been dead for some hundred years." Born in Berlin in 1771 as the daughter of a Jewish merchant, Rahel Varnhagen would come to host one of the most prominent salons of the late eighteenth and early nineteenth centuries. Arendt discovered her writings some time in the mid-1920s, and soon began to reimagine Rahel's inner life and write her biography. Long unavailable and never before published as Arendt intended, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess returns to print in an extraordinary new edition.

Arendt draws a lively and complex portrait of a woman during the period of the Napoleonic wars and the early emancipation of the Jews, a figure who met and corresponded with some of the most celebrated authors, artists, and politicians of her time. She documents Rahel's attempts to earn legitimacy as a writer and gain access to the highest aristocratic circles, to assert for herself a position in German culture in spite of her gender and religion.

Arendt had almost completed a first draft of her book on Rahel by 1933 when she was forced into exile by the National Socialists. She continued her work on the manuscript in Paris and New York, but would not publish the book until 1958. Rahel Varnhagen became not just a study of a historical Jewish figure, but a poignant reflection on Arendt's own life and times, her first exploration of German-Jewish identity and the possibility of Jewish life in the face of unimaginable adversity.

For this first complete critical edition of the book in any language, Liliane Weissberg reconstructs the notes Arendt planned for Rahel Varnhagen but never fully executed. She reveals the extent to which Arendt wove the biography largely from the words of Rahel and her contemporaries. In her extended introduction, Weissberg reflects on Rahel's writings and on the importance of this text in the development of Arendt's political theory. Weissberg also reveals the hidden story of how Arendt manipulated documents relating to Rahel Varnhagen to claim for herself a university position and reparation payments from the postwar German state.

In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Joanne Cutting-Gray HANNAH ARENDT'S RAHEL VARNHAGEN

Hannah Arendt fled Nazi Germany in 1933, a year she called the end of Jewish history. She was 27 years old at the time and carried with her a manuscript that was later to become the peculiar biography of an eighteenth-century German-Jewish "pariah," Rahel Varnhagen (1771-1833). The Life of a fewish Woman, subtitle of the biography by Arendt, distills the largely unpublished Varnhagen correspondence and marks the impact of that life upon German-Jewish history.1

Published more than "half a lifetime" later in 1957, it assays the politics of form in a highly unusual manner. By expunging all detail in order to analyze Varnhagen's introspection, Arendt implicitly questions selfhood as the form for identity and as the appropriate form for biography. She reveals that seeking to preserve the self determines the blank dumbness of an unnarratable life. Rahel Levin (Antonie Friederike Robert) Varnhagen, or simply "Rahel " as Arendt calls her, lived a life as complicated as her many names. The tortured relation she had to her identity, her insatiable preoccupation with self, reflects an effort to eradicate her Jewishness by baptism and marriage and becomes a paradigm of a story about a woman lost to a sense of others and herself. Neither rich, cultivated, nor beautiful, Rahel lived her unhappiness fervently, with an ecstasy that made her appear to others as startlingly original. This helps to explain how she came to preside over the most important intellectual salon in Germany during the late eighteenth century. Princes, intellectuals, and artists flocked to her attic apartment, attracted by the impenetrable spectacle of her despair. Rahel's intensity pulled others into her orbit—including, one-hundred years later, the intense and self-absorbed Arendt at the beginning of her university education.

2 Each woman suffered the private failure of a love affair complicated by the broader, historical issue of racial identity that connected their lives. Prewar Nazi Germany taught Arendt what Varnhagen learned during the period of German-Jewish assimilation in the nineteenth century—"one does not escape Jewishness."3 It is no wonder that, in analogous moments of personal and civic upheaval , Rahel Varnhagen and Hannah Arendt "corresponded," the one by writing letters about her life, the other by giving that life to a world.

Like Arendt, Varnhagen was unclassifiably exotic, an unattached, Jewish female seemingly without a history, aligned with no one and nothing. If"Jewishness" meant letting life "rain upon" her, Rahel Varnhagen let it strike her "like a storm without an umbrella." And like Arendt, she refused to hide the traits and talents of her personality under cover of morality and convention. Her letters are not self-congratulatory , for she never wittingly chose notoriety. Indeed, she spent much of her life trying to escape the stigma of Jewishness that marked her destiny. Notwithstanding the milieu of nineteenth-century German romanticism that drew the biographer toward her subject, various events surrounding the text make more compelling narratives than Varnhagen 's life: how the manuscript survived World War II, Arendt's emigration to the United States, and, especially, the public and private influence of Martin Heidegger.4

At the age of 18 (1925), Arendt had discovered Varnhagen during her brief love-affair with the 35-year-old philosophy professor at the University of Marburg. Though Heidegger would later call Arendt the "passion of his life" and inspiration for his work—he was writing Being and Time during that period—his brush with Nazism precipitated their breach. Since the Heidegger-Arendt correspondence remains closed, much about their youthful relationship and life-long intellectual affair remains a mystery open only to speculation . From Arendt's biographer, Elisabeth Young-Bruehl, we know that Varnhagen's story became a consolation to her in her sorrow, a means of giving significance to the ambiguities of a private relationship as it was caught up in public history.5 Certainly Heidegger's retreat from political events for the sake of thinking was as strong an influence on Arendt's political development as was Varnhagen's retreat from her Jewish destiny. Nonetheless, it would be a mistake to expect...

孫康宜《耶魯.性別與文化》台北爾雅,2000;《親歷耶魯》北京鳳凰出版社,2009

《海德格的情人漢娜.阿倫特》(1995.12 明報月刊;)一篇,分別登在頁213~222 (稍作補正);頁193~196 (編輯上微調,譬如將Passionate Thinking兩字刪去;將《萬哈根:一個猶太女子的一聲》部分英譯本和全譯本(1997)說明直接寫入本文 (不採註解方式)。

阿邦今天讓我們知道蔡慶樺的《一生的忠誠:讀海德格和漢娜.鄂蘭的書信集有感》一文。

孫康宜《耶魯.性別與文化》台北爾雅,2000;《親歷耶魯》北京鳳凰出版社,2009

《海德格的情人漢娜.阿倫特》(1995.12 明報月刊;)一篇,分別登在頁213~222 (稍作補正);頁193~196 (編輯上微調,譬如將Passionate Thinking兩字刪去;將《萬哈根:一個猶太女子的一聲》部分英譯本和全譯本(1997)說明直接寫入本文 (不採註解方式)。

阿邦今天讓我們知道蔡慶樺的《一生的忠誠:讀海德格和漢娜.鄂蘭的書信集有感》一文。

孫康宜的《海德格的情人漢娜.阿倫特》很有內容、意思,還只出康正果先生有篇《哲人之間的是非和私情》(《讀書》1996.1)。

***

http://www.mkblo.com/page/1996/0715/3924290.shtml

收入:《身體和情慾》是2001年上海文藝出版社出版的圖書,作者是(美)康正果。

****

https://www.hk01.com/哲學/56023/

一生的忠誠:讀海德格和漢娜.鄂蘭的書信集有感|蔡慶樺

![]()

哲學

撰文:蔡慶樺

2018-09-25 12:00最後更新日期:2018-09-25 12:00

Hannah Arendt, Martin Heidegger, Briefe 1925-1975 (Frankfurt am Main 1998,資料圖片)

閱讀海德格(Martin Heidegger)和漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)的書信集,不能不產生對海德格的反感。本書收錄了鄂蘭與海德格從1925年到1975年之間的通信。1925年,就是18歲的鄂蘭去到馬堡讀書並與海德格相識相戀那年,而1975就是鄂蘭過世那年,也就是收錄了從相遇到永別的所有仍留存的信件。

本書的第一部分名為「相見」(Der Blick),收錄從1925年到1932年的通信。從開始的第一封信讀起,就有一種非常討厭的感覺,海德格稱讚他的女學生,可是並不讚美鄂蘭的聰明智慧,而是讚美她的少女特質、她作為女性的存在。然後雖然承認了鄂蘭在學術上應該會有所發展,卻強調她能夠忍受學術研究可怕的孤獨,「通常只有男人做得到」(die nur der Mann aushält)。其他段落中還出現「在妳這種性別中」(Ihr Geschlecht) 這種說法。

另外他一方面要求鄂蘭對於兩人的戀情必須維持低調,可是另一方面又不斷提起自己的家庭。讀者可以感覺,他根本就不在意鄂蘭的感受。鄂蘭在學期休假時,自老家柯尼斯堡(後更名為加里寧格勒)寫了一封信給海德格,在〈陰影〉(Schatten)的標題下,以第三人稱方式書寫著「她的」畏縮、疑惑、熱情、痛苦、欲求、淪陷、雙重的本質(die Doppeltheit ihres Wesens),正可以代表她在這段感情裡的不安。

後來鄂蘭受不了這樣子的交往方式,逃離了馬堡,到海德堡跟隨雅斯培(Karl Jaspers)讀書。但是海德格無法切割這段感情,便迫問Hans Jonas——鄂蘭在馬堡的同學——取得鄂蘭在海德堡的住址,繼續寫信給她,希望能持續見面。而鄂蘭竟然就答應了。後來海德格常常利用學術出差的機會,停留在海德堡與鄂蘭相會。

這部書信集的第一部,讀來令人不安,因為看到一個老師利用了學生的純真;不安也來自那個女學生後來成為那麼傑出的思想家,作為政治思想史的讀者,實在不知道該怎麼面對這樣子年輕而為愛盲目的鄂蘭。

真的就是為愛盲目,即使像鄂蘭這樣聰慧的人,都逃不過這種宿命。1928年4月2日,海德格致信鄂蘭,表示自己收到弗萊堡大學的聘用通知,「是我根本無法拒絕的召喚」。他告訴鄂蘭,接任教職前,4月15日至20日他將會到海德堡拜訪雅斯培,會找時間與她見面。

4月18日,海德格抵達海德堡,約鄂蘭當日晚上10點在大學圖書館前見面,但顯然失約了。1928年4月22日,鄂蘭的信中說,「現在你不會來了——我相信,我已經理解了。可是我還是那麼害怕,如這些日子來我總是被突如其來的莫名恐懼襲擊一樣。」鄂蘭如泣如訴說自己多麼的傷心,海德格為她的生命帶來多大的負擔與痛苦,讓她必須在世界上孤獨的生存下去,「倘若我失去了對你的愛,我也就失去了活下去的權利」。那封信的結尾引用了詩人里爾克(Rainer Maria Rilke)翻譯英國女詩人白朗寧的一首情詩最後一句:「Und wenn Gott es gibt, will ich dich besser lieben nach dem Tod.」這首情詩描述某人如何全心全意毫無保留的愛著另一個人,甚至「如果神讓我生命結束,我願在死後更深情地愛你。」

(hc註:

1929年,在鄂蘭結婚那一天,她也提筆寫信給海德格,告訴海德格說她絕對不會忘記他們的愛對她的生命有何意義,即使結婚也不會改變,也希望海德格永遠不要忘記她。1930年9月,鄂蘭與新婚丈夫Günther Anders——也是海德格的學生——與海德格見面。在這封信裡,鄂蘭顯然沒有忘記海德格,她說看著海德格與Anders兩人在一起,她不知道該說什麼,只感受到「我們的愛的延續」(die Kontinuität unserer Liebe) 。

1932年的冬天,在一封信裏,海德格向鄂蘭解釋他對猶太人的態度。顯然鄂蘭聽到了風聲,傳言海德格不歡迎猶太學生。海德格回信說,那些都是謠言,也許是因為他需要休假專心準備論文,沒辦法撥出那麼多時間給學生,但即使在時間緊迫下,他仍然持續協助並指導許多猶太學生。他與那麼多猶太人同事依然維持良好關係,例如胡塞爾(Edmund Husserl)、卡西勒(Ernst Cassirer)等等,「更不用說與妳的關係」,「誰要稱這是狂熱的反猶主義,就隨他便吧。」

顯然鄂蘭是相信他了。

還是海德格學生時的鄂蘭(資料圖片)

書本裡第二部份名為「再相見」(Der Wieder-Blick),加上第三部份「秋季」(Herbst),收錄 1950年起到鄂蘭過世為止的信件。從納粹上台到第二次世界大戰結束的那12年間 ,兩人沒有書信往來。1950年開始,兩人才再次聯絡。重新聯絡的第一封信是由鄂蘭發出,盼在訪歐時一見(但該信件已佚失);海德格於1950年2月7日回道,很高興在晚年再有機會,使得他們早年的邂逅能夠持續留存(unsere frühe Begegnung als ein Bleibendes),盼鄂蘭於當日晚上來家中一聚。在多年未曾往來後,海德格帶著距離感地在信中對昔日戀人使用了尊稱您(Sie)。

那個晚上他們談了什麽?隔天海德格即發了一封信,給出了線索:「親愛的漢娜,在妳離開後,留存在我小屋裡的是沉靜的晨光。〔……〕在這晨光的光亮中,浮現的是我的沉默的罪責(meine Schuld des Verschweigens,海德格的強調)。這罪責將持續留存。」然而,這所謂沉默的罪責並非讀者(或者可能也是鄂蘭)期待從海德格那裡看到的對政治失誤的反省,海德格指的是對於「我們的愛的共同命運」(das Geschick unserer Liebe)的沉默,對於在那段關係中傷害了身邊每一個人的罪責。

隔天,鄂蘭回信,談起那個「確認了一生的晚上與早晨」。她說:「我從未覺得自己是個德國女人,也早就不覺得自己是個猶太女人,我覺得自己向來就是一個異地來的少女(das Mädchen aus dem Fremde)。」(而當年海德格正是如此稱她)她繼續寫著,當年願意為那段感情緘默,很大的原因是因為對海德格的愛,而這是無比困難的事情。「我會離開馬堡,完完全全就是因為你。」

鄂蘭同時寫了另一封信給海德格的太太Elfride,感謝與她見面時打破了尷尬,開誠佈公與她談起馬堡那一段往事。鄂蘭以一位第三者的姿態說起當年與海德格的那一段感情歷史,她向海德格太太承認自己犯下許多糟糕的事情,也感謝她的諒解 。

很顯然為了解決這一段感情債,哲學家雅斯培出面協調。因為在那封信的結尾,鄂蘭這麼寫著:「一件事我希望能夠知道,可是如果您不願意說,也沒問題。您是怎麼想到要找雅斯培來當調停者的?因為您知道我與他交情甚深?或者也許是因為您對雅斯培有極大的信任?」

也許是大家都老了,那些愛恨情仇消失後,終於和解。後來60年代,海德格陷入經濟困難,還是他太太寫信給在美國學界關係很好的鄂蘭,希望她幫忙詢問美國購買《存有與時間》(Sein und Zeit)手稿的可能與價格。鄂蘭真的也去張羅這件事,徵詢到非常好的價錢。而後來1969年美國開始討論海德格與鄂蘭的情史,並公佈了一些資料,鄂蘭還寫信給Elfride,表示自己不會在這件事上公開表態,希望自然而然冷卻下來,以免讓話題越吵越烈,盼她諒解。

晚年信函內容當然就比較雲淡風輕,不再談起什麼激烈的愛情了。可是對於「海德格學界」來說,晚年的通信更有意思,因為他們聊到許多海德格自己晚年的著作及講課內容,也對其他思想家、同時代的學者或海德格的學生給出了一些毫不掩飾的評論。

海德格談他各種逐漸發表的文字,以及演講、討論班的主題;向鄂蘭談起自己晚年的「框架」 (Das Gestell)概念,並承認那是玄秘的事物,「但是我們愈少嘗試去處理這個隱密之事,它就愈會如我們所欲地現身,道出其本質來。」鄂蘭從亞里斯多德處思考政治,海德格也談起自己與鄂蘭一樣「在希臘人那裡」,只是不同方向:他在赫拉克里特那裡求索作為無蔽的真理(A-Letheia)。另外他也談開始閱讀歌德(「妳在我們重逢的一開始,就引用的歌德。」),讀謝林與黑格爾(「妳說得對,謝林比黑格爾難多了,謝林敢於冒險,離開迄今安全之岸,而黑格爾的辯證法航線上沒有任何意外」),也談那些對他的批評(「那些我自1927年以來早已經看得太多的所謂批評」)——例如馬丁布伯,海德格承認布伯對自己的解讀態度不同於其他批評者,但是「他對哲學顯然毫無概念,他或許也不需要哲學」。

鄂蘭則談起自己在希臘哲學、孟德斯鳩、馬克思、霍布斯等思想的工作,也批評了美國「可笑的、毫無希望的政治學狀況」。她幾乎從不提起自己的著作,在猶豫許久後,才於1960年寄去了《人類境況》(另譯《人的條件》,The Human Condition)的德文版。

兩人亦討論了海德格的學生們,那些海德格的其他孩子們。Karl Löwith對海德格的評論被他譏以「他顯然什麼都沒學到」。在一封信中鄂蘭問海德格是否已經讀過Walter Biemel的研究(海德格另一個學生),「那是我讀過研究你的作品中最好的」,海德格回信表示已經讀過,贊成其說法,並表示比起Otto Pöggler的《海德格的思想道路》,Walter Biemel的書確實「既傑出,又有勇氣」。海德格另向鄂蘭說:「妳必須讀高達美(Hans-Georg Gadamer)的黑格爾研究,以及他的《小作品集》第三冊。」

另外兩人也提及了法國學界及美國學界的海德格研究專家們,例如Jean Beaufret、Glenn Gray、Joan Stambaugh等人,以及海德格著作的英文本優劣問題。例如鄂蘭對海德格談起讀了Edward Robinson翻譯的《存有與時間》草稿感想(「尚不夠資格出版」、「帶著一些錯誤以及不必要的複雜」,但也承認只有這麼複雜但忠於原文的翻譯方式才可能翻譯好《存有與時間》);鄂蘭也提及美國學界對海德格哲學日漸增長的興趣, 以及同時日漸增多的誤解。在一封信中鄂蘭告訴海德格,法國有一個叫做科耶夫(Alexandre Kojève)的黑格爾學者很出名,影響很多法國當代哲學家,卻從不著述,她認為此人極有意思,因為道出了黑格爾思想的秘密,並寄了科耶夫的文章給海德格,海德格答以佩服他對思想的熱情,「但他也只把《存有與時間》讀成了人類學」。但海德格這樣說另一個法國思想家:梅洛—龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)「正從胡塞爾走向海德格的道路上。他太早過世。」

晚年的漢娜.鄂蘭,因為《人的境況》一書而名聲大噪,但也與海德格越行越遠了(資料圖片)

1975年6月27日,鄂蘭寫給海德格最後一封信,談到將去蘇格蘭演講的事情,她說正全心準備有關判斷力(Urteilskraft)的演講,以及提及海德格全集出版事宜。另外她也提起去弗萊堡拜訪他的事情。1975年6月30日,海德格回了最後一封信給鄂蘭。他說:「我們很期待你的來訪,最好是8月12日或15日,下午5點到6點間來訪,跟往日一樣,你留到跟我們一起吃晚餐。其他一切事情我們見面再談。這裡我只有一句話想說:判斷力是非常困難的事。」

那是兩人的最後一次見面。那一年12月鄂蘭死於心臟病,半年後海德格也離開人世。

讀畢他們一生的通信,不能不讓我感傷。重逢之後的信件來往,鄂蘭多次說起海德格的思想、著作、講稿,談她如何專心讀著《林中路》、《路標》等書,依然如對教授敬仰的學生,對他的思想概念探索並提問,且細心地校對出其書中印刷錯誤,而這些信中,讀者不曾看到海德格曾閱讀、提及鄂蘭的著作。

我相信到死鄂蘭都愛著她那霸道而自私的老師,兩人之間的愛以毫不對稱的方式存在著。也或者那不只是愛,那是一種忠誠,對於海德格始終信賴依賴的、一生不變的、不對等的忠誠。1960年10月28日,在鄂蘭的《人類境況》德文版(以《行動的生命》為題)出版時,鄂蘭的信中寫道,她讓出版社寄給海德格一本,解釋她本想在扉頁寫下獻給海德格,因為「一切幾乎都因你而來」,但後來終究放棄。在鄂蘭留下的遺稿中,有這麼一段如詩的話:「行動生命:本書的獻詞被略去了,我該如何向你獻上這本書呢?獻給我所信賴的人,我所對之忠誠,卻放棄了忠誠的人。而兩人皆在愛中。」

鄂蘭真的對海德格放棄了忠誠嗎?她如此躑躅再三,不知該不該將她的學術出道作品獻給海德格,還特意寫信告訴他略去獻詞的考量,讀者早已明白鄂蘭的心境;1970年3月20日,鄂蘭寫信告訴海德格,她正全心撰寫一本關於非行動生命的人類活動之書,那可以被視為《行動的生命》之第二部,關於思想、意欲及判斷之書。她怯生生地問:「我想向你提這個也許我口頭無法問出的問題......我不知道我是不是寫的成、或什麼時候能寫成這樣的書,也許我永遠寫不出來。可是如果我寫成了,可以獻給你嗎?」

1968年,在獻給她的博士論文指導教授雅斯培的85歲祝壽文章中,鄂蘭曾寫過這句話,也許正可以作為這段感情的註腳:「在我們生命結束時,我們知道,只有那我們一直走到最後都還對之忠誠不移的事物,才是真實的。」(”Am Ende unseres Lebens wissen wir, dass nur das wahr war, dem wir bis zuletzt die Treue halten konnten.”)

哲人之間的是非和私情

1996-07-15 05:30:08 讀書1996年1期

康正果

又到了新英格蘭大地層林盡染的時候,耶魯大學出版社的秋季新書也像斑斕的秋葉一樣豐富多彩。我只從太多的陳列品中選了最薄的一本:《阿連特和海德格爾》。之所以選擇這本書,首先是因為海德格爾這個熟悉的名字引起了我的興趣和好奇。說句老實話,對於海德格爾的哲學著作,前些年也曾在國內思想熱潮的感染下翻檢過個別的中譯,無奈自己的頭腦內太缺乏哲思的細胞和褶皺,心血來潮的鑽研最終都在“親在”、“此在”之類高低欄一樣叢生的用語絆磕下半途而廢了。因此,現在我對這本有關海德格爾的傳記作品產生興趣和好奇,的確很難說是讀其書,想見其為人;以下的漫談,就算作知其名,是以論其事吧。

至於另一個名叫阿連特(Hannah Arendt)的人物,在國內很少聽誰提起,但在美國的學術界,據說她有一定的知名度。她是一個德國出生的猶太人,在德國的反猶恐怖年代逃出了歐洲,最後在世界的公共避難所美國定居下來,取得了她在學術上的成就。在她的生前和死後,人們只知道她是卓越的哲學家,一個富有洞察力的學者,素以獨立和自信著稱的女性。只是在這本首次披露了她和海德格爾之間五十年感情糾纏的史料性著作中,我們才窺見了她癡情的一面,她身為女人的脆弱、破碎之處。同時,透過她和海德格爾五十年來的男女恩怨,本書的作者也向我們大量地揭示了海德格爾這位睥睨俗世的“思者”身上十分鄙俗的一面。

他們是一九二四年在馬爾堡大學相遇的。她只有十八歲,在海德格爾的哲學班上讀書。她的老師三十五,已經是使君自有婦了。她天真而孤單,需要精神和情感上的依靠,又多了幾分思想的激情,自然很容易在崇拜的衝動中產生某種獻身的傾向。而正好她的老師是一個教學魔術家,他既善於用自己思想上的魅力抓住學生的興趣,又有意同他們保持一定的距離,使他們對他產生瞻之在前,忽焉在後的感覺。就是在這種散佈著知識咒符的氛圍中,海德格爾發現了他的年輕的女學生。於是,他在他的辦公室召見了她,把一封暗示了他的慾望的信親手交給了學生,從此開始了他們的交往。他是一個“思者”,孤獨是他做哲學深思必不可少的條件,當孤獨使他感到沉重的時候,他便需求一個傾聽他談話的人。他把他在課堂上對談話的控制權延續到他們的約會中,而她也樂得像吃小灶一樣在同他的促膝交談中補上某種特殊的課程。師生間的關係發展得很快,幾個星期之後,就從親密的交談過渡到肉體的接觸。就老師所安排的步驟來看,顯然有幾分勾引,但對不必哄騙的學生來說,那毋寧是一種恩寵。

海德格爾當時正在寫作他的《存在與時間》。

“思者”並不總是與他製造的思想同一的,在非思的狀態下他同樣處於常人的存在中。思想是在口頭和筆下形成的,它並不排除男老師對女學生的男人的需求。那是二十年代的德國,教授和學生之間的關係還是嚴格的師徒關係,阿連特並不懂得今日美國女孩子動輒指控的“性騷擾”。對於老師專斷的肉體要求,她總是百依百順。男女私情的模式多種多樣,不同的情侶總是在從一開始他們就陷入的情境中套上了他們應得的模式,從此一直被框範下去。在相愛者的關係中,愛只是一種時強時弱的願望,具體產生制約力的因素主要源於兩個人相遇時的處境。各自的需求正好構成了相互的共謀,即使是在局外人看來很不平等的關係,也是互有補償的。

性關係往往是映現人格的一面好鏡子。在阿連特與海德格爾的交往中,鏡子總是照出老師“狐狸”(阿連特稱海德格爾為狐狸)的一面。她發現他和其他的哲學教授們都很講究實惠,對工資、職稱和種種利益都斤斤計較,十分看重。特別使她震驚的是,堂堂的教授在男女私情上比她這樣的女學生還要膽怯。女孩子戀愛起來常有一股子豁出去的痴勁,有身分有家室的男人可沒有那麼大膽。海德格爾只滿足於偷情,他總是根據他的需要來決定他們的幽會,阿連特甚至覺得他對她的愛僅僅基於肉體的吸引,而她對他的愛卻是身心雙關的。一年多以後,為了讓他們的關係細水長流下去,海德格爾不得不讓阿連特轉學到海德堡跟雅斯貝斯(Karl Jaspers)學習哲學。出於安全的考慮,他不准她給他寫信,他更滿意在另一個城市同她約會。一九二八年,海德格爾單方面向阿連特提出了終止他們交往的要求。這一年他的地位已有了顯著的變化:《存在與時間》正式出版,拿到了正教授的頭銜,接替了他的老師胡塞爾在弗萊堡大學空出來的講席。他顯然不再想讓兒女私情妨害自己的前程了。

次年,阿連特結婚。後來,她同她的第二任丈夫逃到了美國。她並不知道,早在他們猶太人受迫害之前,海德格爾已經讀了希特勒《我的奮鬥》,並成為一個積極的反猶分子。他曾在一九二九年十月上書教育部,大聲疾呼,敦促當局警惕方興未艾的猶太文化。這封信直到一九八九年才被發現,阿連特終其一生都不知道這件事情。我們甚至可以說,海德格爾決定同阿連特終止交往,也是由他的政治選擇決定的。他很快就參加了國家社會黨,在納粹掌權期間一直是弗萊堡大學的校長。

《阿連特和海德格爾》是一本以這對情人和其他當事人的未發表信件為依據寫成的傳記讀物,作者埃廷格(Elzbieta Ettinger)基本上採取了讓史料自己說話的敘事策略,斷續的引文以無可置疑的證明為我們再現了海德格爾生前被隱瞞的事實。被揭發出來的海氏劣跡使我們很容易聯想到反右、“文革”期間我們某些尊嚴的學者教授們的惡行。那同樣是一個狂熱、出賣和踏著別人的肩膀向上爬的時代,身為校長的海德格爾固然乾了一些只是按照上級的指令執行政策的事情,但這一點並不足以構成開脫他罪責的理由。因為他在骨子裡是一個仇視猶太人和自由民主人士的教授。在公開的場合,他為他的老師胡塞爾大唱讚歌,說他創造了新的哲學和新的思維方法,使西方哲學為之整個改觀。但在私下他卻寫信對雅斯貝斯說:胡塞爾“一生獻身於'創立現象學的使命,但誰也弄不清那玩藝究竟是什麼東西。”(頁47)後來他當了校長,因為胡塞爾是猶太人,他親自下令禁止他走上講台。阿連特稱他是胡塞爾致死的“潛在兇手”。他拒絕出席胡塞爾的葬禮,為了避嫌疑,甚至沒有向胡塞爾夫人慰唁。雅斯貝斯至死都對海德格爾耿耿於懷,因為在他的猶太妻子備受迫害期間,海德格爾基本上持幸災樂禍的態度;對於受到牽連的雅斯貝斯,海德格爾也一直是冷眼旁觀的。大學者韋伯的妻子向雅斯貝斯出示過一封海德格爾告密信的副本,從她揭發的事情可以看出,海德格爾不但對朋友、同事“落陷阱,不以引手救”,而且有時“反擠之,又下石焉”。他指控他的學生鮑姆加登(Eduard Baumgarten)有自由民主思想的傾向,告發哲學教授穆勒(Max Muel1er)對納粹持反對態度,而且向當局建議把後來的諾貝爾化學獎獲得者斯圖丁格(Hermann Staudinger)開除工職。連當局都比海德格爾仁慈,由於懾於輿論,當局最終還是保留了斯圖丁格的職位。

在戰後的德國,海德格爾的處境十分潦倒,他曾一度被解除教職,被禁止講演、發表作品和出國訪問,他的名字成了學界的恥辱,他甚至終日惶惶不安,擔心俄國人及其追隨者要他的老命。他的住宅曾被佔領軍一度徵用,兩個兒子關押在蘇聯的戰俘營中,只靠著一點可憐的津貼生活。他為自己洗刷罪責,但沒有人相信他,包括雅斯貝斯在內,從前的很多學者都不再同他來往。正是在他晚景淒涼的時候,阿連特於一九五一年來到德國訪問。

此時阿連特已在哲學界初露頭角,在她逃命流亡的年月,海德格爾紅得發紫,如今他聲名狼藉,她覺得他特別需要她的幫助。她看望了她的老師,中斷了多年的舊情又再次掛上了勾。人生易老,現在對阿連特來說,性的吸引已經不是多麼重要的事情,甚至是可有可無的事情了。正如埃廷格所說,“重要的是她以為她在他的生活中扮演的特殊角色,她堅信他不可能同任何他人分享的精神聯繫。”(頁87)在一篇討論阿連特為什麼還會依舊愛戴海德格爾的書評中,作者把它歸咎於阿連特對天才的盲目崇拜和愚蠢的迷戀。(見《紐約時報》九月二十四日《書評》)我以為這種說法把問題簡單化了。埃廷格說得很明白:“她深信只有她一個人理解他的內心,只有她有力量給他生命力,她是他的繆斯和能源。他需要她甚於需要任何人。”(頁77 )其實,愛從來都不是一種單純的感情,它融匯了種種複雜的野心。阿連特曾稱海德格爾為“思想帝國的無冕之王”。做這位無冕之王的救贖者和成全者,自然是一個很有價值的自我實現。愛也是一種權力,一種滿足。她要由她來解釋他的處境,她滿足於感受他對她的需要。這正是她的需要。

因此,當雅斯貝斯等人一再指責海德格爾附逆納粹的時候,阿連特竭力為他開脫,但她反复陳述的理由卻是,他的失足是受了他的太太的拖累。阿連特一心要把夫婦二人的罪過一股腦推到海德格爾夫人一個人頭上,她總是把他們的婚姻想像成導致海德格爾政治失節的災難,並且試圖使別人相信這一點。顯而易見,她在寬恕海德格爾的問題上所做的一切,在一定的程度上是對他妻子的一種打擊。男女之間的愛常有著它陰暗的一面,有些女人就是喜歡把自己喜歡的男人所犯的錯誤歸罪於他身邊的其他女人。海德格爾夫人固然是一個狂熱的納粹分子,她確實對她丈夫的所做所為起過推波助瀾的作用,但海德格爾豈是一任女人支配之人!實際上在追隨希特勒的問題上他們自始至終都是臭味相投的一對。阿連特恰恰忽視了一個她不願意看到的事實:共同的政治立場和精神信仰構成了他們結合的堅實基礎,夫婦倆在他們得意和失意的長期相處中一直都是互相扶助的。值得諷刺的是,真正在海德格爾的生活中扮演特殊角色的恰恰是海德格爾夫人,而非自以為是的阿連特。平庸的夫婦關係就是這樣以其平庸的牢不可破使可歌可泣的戀情受到了爽然自失的挑戰。就海德格爾夫婦的關係本身而言,海德格爾夫人其實是一個能乾而體貼的好妻子,當阿連特想像孤獨的老人為世所棄,在那個罪惡的女人手中受苦受難時,其實正是他們老夫妻在逆境下相濡以沫的時候。沒有海德格爾夫人的樂觀和照顧,也許我們都看不到海德格爾的晚期著作了。

不管怎麼說,海德格爾在五十年代初被廢置的期間的確是需要阿連特幫助的。他很孤立,除了他忠實的弟弟,他在德國沒有一個朋友。是在他與阿連特重敘舊情之後,阿連特在德國之外為他開闢了一個新的世界。在一九五○年之前,阿連特還強烈反對出版海德格爾的著作,但在此後,她卻成了他在美國不要報酬的代理人:接洽出版商,擬訂合同,選擇譯者。可以說,海德格爾的哲學思想五十年代以後能在英語世界廣泛傳播,以致風靡一時,在很大的程度上應歸功於阿連特的積極評介。在這一方面,阿連特的丈夫,明達而大度的布洛赫(HeinriCh Bluecher)一直起著有益的作用。他把她的努力視為對哲學的貢獻,而非糾纏舊情。所以他鼓勵他的妻子為哲學而站在海德格爾那一方面。阿連特當時正在從事重建猶太文化和批判極權主義的工作,為一個前納粹分子在學術上奔走效勞,阿連特可謂超越了自己的政治立場來從事思想傳播的。應該如何評價她的作為:是對一種偉大哲學的熱忱?是愛的力量?是學生對老師的忠誠?是女人常有的同情心和喜歡服務的品質?

海德格爾自然非常愉快,他甚至說服他太太接受阿連特。他既需要妻子的愛,又需要情人的愛,同時希望兩個女人互愛,然後把他們的愛接合在一起,讓愛來滋生愛,讓他在兩個女人的相安無事中得兼魚與熊掌。可惜他把事情想得太美,無論是海德格爾太太,還是阿連特,都不能互相接受。布洛赫夫婦對海德格爾的態度與海德格爾夫婦對阿連特的態度形成了明顯的對比:一方十分高尚,一方頗為鄙俗。

海德格爾五年的禁錮期很快地過去了,隨著阿連特的名聲越來越大,他對她的態度又發生了變化。一九五六年,阿連特去德國接受一個獎勵,海德格爾拒絕同她見面。五年前他需要阿連特幫助他開闢新的學術天地,為他洗刷罪名。現在他不再需要這些,她的出現反而使他感到不光彩的過去留下的陰影。他現在已在德國恢復了學術活動,他似乎恥於以一個曾受惠於人的形像出現在學生的面前。他不能容忍她取得的名望與地位,這一切都使他面臨挑戰。對他來說,一個學生兼情人的女人以獨立的人格出現在他面前,便意味著擺脫了他的控制,成功的阿連特使他感到被剝奪了一個崇拜者。海德格爾是一個除了納粹什麼都不臣服的人,因此他渴求別人的臣服。他的另一個女友伊利莎白·布羅希曼更合他的口味,她在他的面前永遠都是隨聲附和的女人。特別刺激海德格爾的是,阿連特出版了她最有影響的著作《極權主義的起源》。在這本書中,她譴責了納粹。海德格爾是忠誠的納粹分子,阿連特如今從文化和意識形態上深刻地剖析了納粹的極權主義性質,這對海德格爾的精神信仰不啻為釜底抽薪的打擊。因此,這本書觸怒了海德格爾。順便在此一提的是,作為雅斯貝斯的學生,五十年代以降,阿連特與雅斯貝斯的聯繫也十分密切,她基本上一直都奔走於這兩位哲學大師之間。但那二人之間的嫌隙依然存在,她與雅斯貝斯的友誼自然使海德格爾十分不快。

糾纏就是這樣的一種關係:感情可以被十年八年地冷凍起來,就像冷凍一塊肉,一旦碰到化解的機會,重新恢復的感情竟像從前一樣鮮活,古人所謂“白頭如新”是也。感情的中斷也可被理解為感情的間歇,猶如耗竭了的電池需要充電,割短了的草有待生長。中斷也許是聰明的做法,中斷給雙方留下了調整自己的餘地。糾纏中有一種死不放手的固執,拖延下去總有很多說不清的理由。就阿連特和海德格爾的糾纏來說,哲學的聯繫和具體學術工作上的交往畢竟是一條剪不斷的紅絲線。又過了十來年,他們在一九六七年再次見面,再續舊交,直到一九七五年十二月四日阿連特病逝,次年五月二十八日海德格爾緊隨而去。

二十世紀是一個對人的真相進行全面調整的時代,揭秘和窺秘似乎正在成為寫書人與讀書人之間互動的交流。這裡面自然有一些滿足人們喜歡傳播秘聞的成分,但它絕非一般意義上的揭露陰私或誹謗。從前有地位有身分的人一死,立即就有碑碣文字把他們的生平包裝起來,千差萬別的個性從此便在刻板的不朽中徹底埋葬。今日的傳記作者對他們筆下的人物採取了完全不同的態度和處理。他們不再滿足於文飾性的敘事和評論,他們把偵探的觸角深入到日記、書信和知情人的訪談回憶中,他們的目的是要弄清事情的真相,盡可能把一個死去的人全面地再現出來,使我們對人及其心理、行為的複雜性不斷獲得新的認識。這樣的傳記可能對名流顯達的公共形象產生挑戰,使一些人感到驚訝、懷疑甚至氣憤。但應該肯定,這都是構成非神秘化工作的環節。那些為某個偉人或聖哲護短的言論也許並不是為了死者,而是為了繼續撐起偶像來維護活人的特權。並不存在抹黑的事情,每一個揭示真相的個案都使得人的形像變得更加豐富,因而也更像人了。

一九九五年十月八日於紐黑文

Elzbieta Ettinger,Hannah Arendt.Martin Heidegger.139pp.NeWHaven:Yale University Press.1995.$16.

收入:《身體和情慾》是2001年上海文藝出版社出版的圖書,作者是(美)康正果。

- 身體和情慾

- (美)康正果

- 9787532122264

- 200

作者憑藉其紮實的古典文學功底和美國耶魯大學東亞系任教多年而積累的西方學理素養,採用中西文化比較分析的方式,把社會學、人類學等學科的研究概念“社會性別”帶入了中國古典文學與當下審美文化的研究,對人們普遍關注的“性”、“身體”、“情慾”等焦點問題加以論證剖析,視野開闊、文筆暢達,是一部不可多得的高品位的文化讀物。

編者序

情色和身體

裸體像和赤裸

總力的構成及其頹廢

殘酷的美

面對乳房

瘦美的重擔

認識醫療和性別語境中的身體

從養生到荒誕

浮世的炎涼風光

文人才女的痴迷

有關賣淫現象的話語變過

荒原上什麼都會發生

走向終極的悖謬

土原上的蟻民

徐培蘭變形記

在主流之外戲寫人生

移根的況味

情感教育

情慾的磨難

哲人之間的是非和私情

別問我婚否或老少

羨憎交織的他者

後記

情色和身體

裸體像和赤裸

總力的構成及其頹廢

殘酷的美

面對乳房

瘦美的重擔

認識醫療和性別語境中的身體

從養生到荒誕

浮世的炎涼風光

文人才女的痴迷

有關賣淫現象的話語變過

荒原上什麼都會發生

走向終極的悖謬

土原上的蟻民

徐培蘭變形記

在主流之外戲寫人生

移根的況味

情感教育

情慾的磨難

哲人之間的是非和私情

別問我婚否或老少

羨憎交織的他者

後記

****

https://www.hk01.com/哲學/56023/

一生的忠誠:讀海德格和漢娜.鄂蘭的書信集有感|蔡慶樺

哲學

撰文:蔡慶樺

2018-09-25 12:00最後更新日期:2018-09-25 12:00

Hannah Arendt, Martin Heidegger, Briefe 1925-1975 (Frankfurt am Main 1998,資料圖片)

閱讀海德格(Martin Heidegger)和漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)的書信集,不能不產生對海德格的反感。本書收錄了鄂蘭與海德格從1925年到1975年之間的通信。1925年,就是18歲的鄂蘭去到馬堡讀書並與海德格相識相戀那年,而1975就是鄂蘭過世那年,也就是收錄了從相遇到永別的所有仍留存的信件。

本書的第一部分名為「相見」(Der Blick),收錄從1925年到1932年的通信。從開始的第一封信讀起,就有一種非常討厭的感覺,海德格稱讚他的女學生,可是並不讚美鄂蘭的聰明智慧,而是讚美她的少女特質、她作為女性的存在。然後雖然承認了鄂蘭在學術上應該會有所發展,卻強調她能夠忍受學術研究可怕的孤獨,「通常只有男人做得到」(die nur der Mann aushält)。其他段落中還出現「在妳這種性別中」(Ihr Geschlecht) 這種說法。

另外他一方面要求鄂蘭對於兩人的戀情必須維持低調,可是另一方面又不斷提起自己的家庭。讀者可以感覺,他根本就不在意鄂蘭的感受。鄂蘭在學期休假時,自老家柯尼斯堡(後更名為加里寧格勒)寫了一封信給海德格,在〈陰影〉(Schatten)的標題下,以第三人稱方式書寫著「她的」畏縮、疑惑、熱情、痛苦、欲求、淪陷、雙重的本質(die Doppeltheit ihres Wesens),正可以代表她在這段感情裡的不安。

後來鄂蘭受不了這樣子的交往方式,逃離了馬堡,到海德堡跟隨雅斯培(Karl Jaspers)讀書。但是海德格無法切割這段感情,便迫問Hans Jonas——鄂蘭在馬堡的同學——取得鄂蘭在海德堡的住址,繼續寫信給她,希望能持續見面。而鄂蘭竟然就答應了。後來海德格常常利用學術出差的機會,停留在海德堡與鄂蘭相會。

這部書信集的第一部,讀來令人不安,因為看到一個老師利用了學生的純真;不安也來自那個女學生後來成為那麼傑出的思想家,作為政治思想史的讀者,實在不知道該怎麼面對這樣子年輕而為愛盲目的鄂蘭。

真的就是為愛盲目,即使像鄂蘭這樣聰慧的人,都逃不過這種宿命。1928年4月2日,海德格致信鄂蘭,表示自己收到弗萊堡大學的聘用通知,「是我根本無法拒絕的召喚」。他告訴鄂蘭,接任教職前,4月15日至20日他將會到海德堡拜訪雅斯培,會找時間與她見面。

4月18日,海德格抵達海德堡,約鄂蘭當日晚上10點在大學圖書館前見面,但顯然失約了。1928年4月22日,鄂蘭的信中說,「現在你不會來了——我相信,我已經理解了。可是我還是那麼害怕,如這些日子來我總是被突如其來的莫名恐懼襲擊一樣。」鄂蘭如泣如訴說自己多麼的傷心,海德格為她的生命帶來多大的負擔與痛苦,讓她必須在世界上孤獨的生存下去,「倘若我失去了對你的愛,我也就失去了活下去的權利」。那封信的結尾引用了詩人里爾克(Rainer Maria Rilke)翻譯英國女詩人白朗寧的一首情詩最後一句:「Und wenn Gott es gibt, will ich dich besser lieben nach dem Tod.」這首情詩描述某人如何全心全意毫無保留的愛著另一個人,甚至「如果神讓我生命結束,我願在死後更深情地愛你。」

(hc註:

How Do I Love Thee? (Sonnet 43) by Elizabeth Barrett Browning ...

Elizabeth Barrett Browning, 1806 - 1861 ... I love thee with the breath, Smiles, tears, of all my life; and, if God choose, I shall but love thee better after death.)

1929年,在鄂蘭結婚那一天,她也提筆寫信給海德格,告訴海德格說她絕對不會忘記他們的愛對她的生命有何意義,即使結婚也不會改變,也希望海德格永遠不要忘記她。1930年9月,鄂蘭與新婚丈夫Günther Anders——也是海德格的學生——與海德格見面。在這封信裡,鄂蘭顯然沒有忘記海德格,她說看著海德格與Anders兩人在一起,她不知道該說什麼,只感受到「我們的愛的延續」(die Kontinuität unserer Liebe) 。