川瀨健一先生跟我說過,西川滿先生終生在日本提倡媽祖。

*****

出版社:致良, 出版日期:1999-

http://books.google.com.tw/books?id=MNAmE3WHBQgC&q=%E5%BA%A6%E6%AD%B2#v=onepage&q=%E5%BA%A6%E6%AD%B2&f=false

立石鐵臣筆下的媽祖。

出自西川滿作品《華麗島頌歌》(1940年)。

出自西川滿作品《華麗島頌歌》(1940年)。

農曆三月二十三日媽祖聖誕,媽祖生日快樂!

導讀《華麗島顯風錄》與《華麗島民話集》的講稿

2006.12.2於台南大學台灣文化研究所

松尾直太(吳鳳技術學院)

0. 寒喧,開場白

戴所長、各位老師、各位學員,大家好!我是,剛剛由戴所長介紹過的,松尾直太。請各位多多指教。首先,我必須得說,我漢語溝通能力很有問題,所以預先請各位諒解,並希望能夠得到各位的寬恕。待會兒,我一定會發生不會說,或聽不懂等語言上的困難問題,屆時,我想向戴所長求救,希望所長能得救我,請多關照,並多包涵。

話說回幾個禮拜前,戴所長打電話給我說,「Matsuo桑,松尾,你可不可以在我這邊教只有一天的日文?教材是有關於民俗方面的。沒關係,不用擔心,內容是簡單的。你只要跟學生稍微唸一些日文就可以了,所以說,我希望,請你務必來教一下。」所長只這麼說,而那時候,他並沒有清楚地交代告訴過我說,目前他籌備日本統治時期的資料館的事情,以及與此關聯,我是必須在像今天這樣對外公開的很正式的資料研習會上授課這些消息。我剛開始是根本都不知道這些的,因此我就輕鬆地答應下來。

然而,過了幾天後,我收到一件郵件,好像是一張海報似的,我打開一看,裡邊大大地寫著,台南大學「台灣民俗文化日文資料導讀課程研習」等等,那麼,誰知道,下面竟然有我的名字呢!這可讓人實在驚訝!原來這麼正式啊,情況可不得了哪!我是這麼遲遲才恍然大悟的。

其實,我不得不偷偷地告訴各位,我並不是學習研究民俗這方面的人,所以說,到今天為止,我把被指定給我的那兩本教材,抱著和大家一起學習的心態拼命地讀過來。

今天我們要讀的書是《華麗島顯風錄》與《華麗島民話集》兩本書。《華麗島顯風錄》收錄把臺灣的民俗當作素材來撰寫的散文詩。而《華麗島民話集》則收錄臺灣民間口傳下來的故事。這兩本原書以日文書寫,當然我對原書的語言本身基本上沒有問題,可是,承載這本書的風俗習慣,或者是說文中常出現的閩南話詞彙的發音和語意卻弄不清楚。對這些問題來說,當然,大家很熟悉,可以說各位才是我的老師,於是在這次課堂當中,針對這些方面的問題,我反倒想向大家常常問一問,請不吝指教。

無論如何,今天我們研習的目標,首先第一是,希望透過這個機會,各位學員能夠認識世上有了這樣兩本書的存在,然後,這個目標,現在這個一瞬間,就已經達到了,恭喜大家!第二個目標是,我希望各位盡量能了解這兩本書的概要,並且以此為契機,對這些書感到興趣,假如各位回家後,想要買來再度翻翻看的話,那麼,對我來說是十分榮幸。

1. 作者西川滿簡介

那麼,開場白到此為止,接下來我們看看今天兩本書的作者。這兩本書的寫作背景是日本殖民統治臺灣的時代,那麼以下,我想把這個時代叫做「日本統治時期」,這兩本是在日本統治時期住在臺灣的日本人,以日語書寫的文章結集而成的書。另外,以後我也想把在日本統治時期住在臺灣的日本人叫做「在臺日本人」。

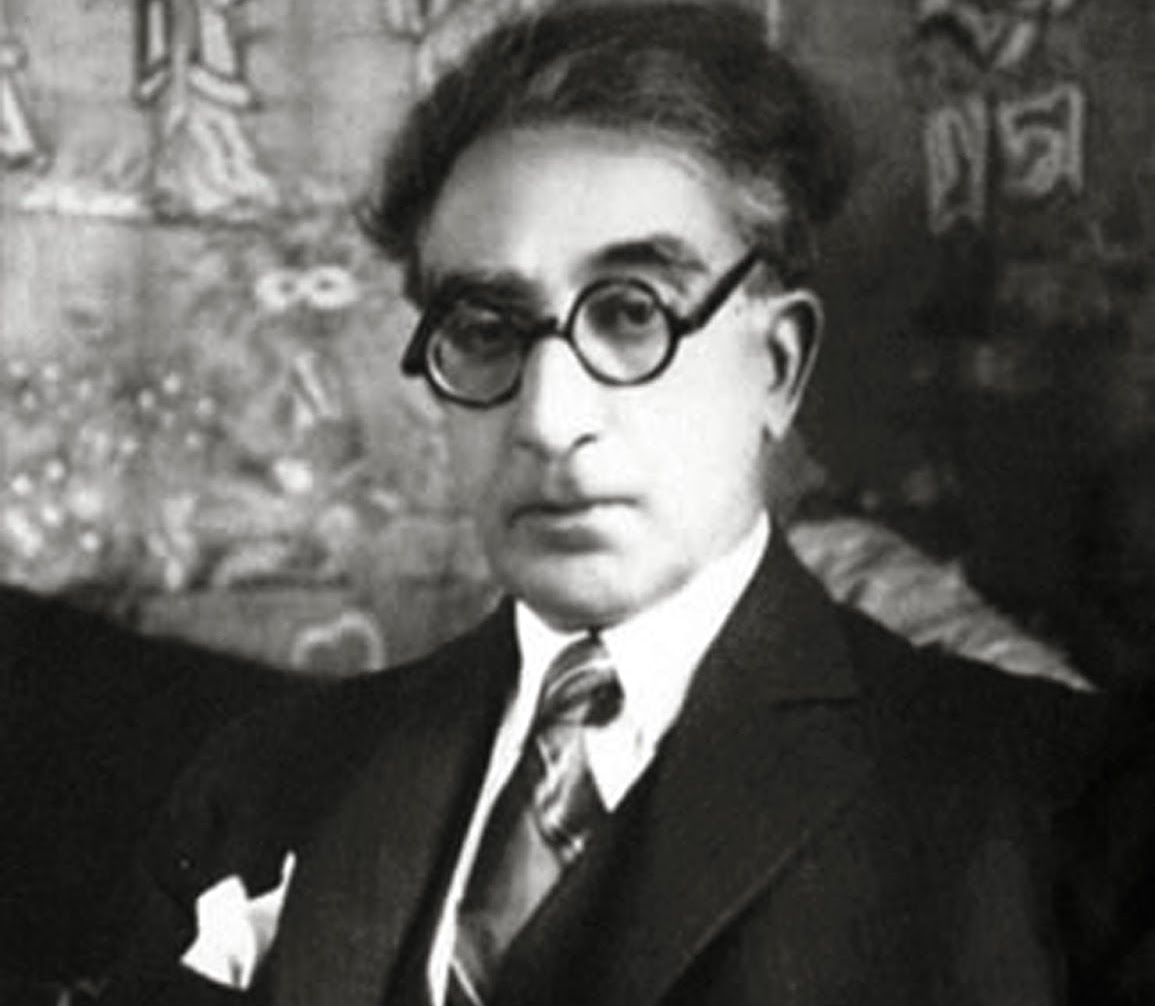

《華麗島顯風錄》是西川滿的著作,而《華麗島民話集》則是西川滿和池田敏雄的合著。那麼,首先讓我們簡單地看一看兩邊的作者西川滿在臺灣時的經歷吧(請大家參考西川滿照片以及「西川滿略年譜」)。

西川滿,日語把它發音成為Nishikawa Mitsuru。他在1908年,也就是明治41年,生於日本福島縣會津若松市,2歲的時候,因為父親的工作的關係,他跟著一家人渡海來臺,從此以後,一直到日本戰敗,臺灣光復第二年的1946年,在臺日本人都返回日本為止,除了唸大學時期的5年以外,總共31年之久的時間,西川滿都在臺灣生活著。

西川滿小學入學後,就對文學雜誌開始有了興趣,到了中學生的時候,他的文學熱不斷地升高。中學二年級,15歲的時候,也就是1923年,他把一篇小說投稿到《臺灣新聞》這個報紙,結果他得了新年文藝懸賞頭獎。之後,他在中學求學期間,就創刊了文藝雜誌。就這樣,西川滿從中學起,就正式地開始創作文學作品,並創辦文藝雜誌,可見他對於文學方面非常早熟。

1928年,也就是昭和3年,20歲的時候,他有一度離開臺灣,隻身負笈東京,在早稻田高等學院、早稻田大學專攻法國文學,在1933年、昭和8年,他提出了研究愛爾屈藍波的畢業論文,在早稻田大學畢業了。在畢業之際,西川滿面對著留在東京或是回到臺灣的問題,猶豫不決,不過一個叫做吉江喬松,這位他的恩師給西川滿建議說:「為地方主義文學奉獻一生吧!」,因此西川滿下定決心回臺灣。西川滿快離開東京的時候,吉江喬松特別為西川滿留念揮毫寫了詩句贈與他:「南方是∕光之源∕給我們∕秩序與∕歡喜與∕華麗」。就這樣,他回來臺灣,這是1933年5月,西川滿25歲時的事情。

我想,大家或許已經注意到了,今天我們的兩本書的書名裡頭都有看到「華麗島」三個字吧。這是一種對「臺灣」的美稱,據說是西川滿創造的詞語。聽說,這個「華麗」一詞就是,來自剛剛提過的吉江喬松的那詩句。

那麼,回到臺灣的西川滿在第二年,也就是1934年,進入臺灣日日新報社這個當時臺灣最大的報社上班,他致力於讓停刊許久的「文藝欄」恢復在《臺灣日日新報》版面上。順便一提,所謂「文藝欄」相當於今日臺灣報紙的副刊。然後,他擔任「文藝欄」的編輯工作。不僅如此,他也開始了臺灣愛書會的機關雜誌《愛書》的編輯工作,甚至還自己創設一個名叫「媽祖書房」的出版社,順便一提,這個出版社後來名字改成「日孝山房」,這也就是《華麗島民話集》的出版社。他設立媽祖書房,並且創辦雜誌《媽祖》。這樣,西川滿將在臺灣精力豐沛展開的文學活動就啟動了。附帶一提,收錄在我們今天的第一本《華麗島顯風錄》的文章就是大概在這個時候發表。西川滿在進行上述的各種活動的同時,還在日本內地以及臺灣島上陸陸續續不斷地發表詩和小說等作品。此外,他特別講究書本裝禎製作,喜歡嚴選使用高級紙,搭配美麗的木版畫等等,他還有從事書的限量出版活動。另外,他還創刊了民俗研究雜誌。如此,他活躍於文學和出版為中心的文化活動,在臺灣的文化界立刻嶄露頭角。

西川滿在臺灣進行的文化活動最值得矚目的是什麼呢?那應該就是主導並編輯雜誌《文藝臺灣》以及在《文藝臺灣》上所展開的文學創作吧。1940年1月,西川滿網羅臺灣島內主要的文學家,成立臺灣文藝家協會這樣的文藝組織,並創刊了《文藝臺灣》。後來,1940年代的臺灣文化界有以臺灣人作家為主創刊《臺灣文學》,民俗研究愛好者創刊《民俗臺灣》這些雜誌,呈現出繁榮興盛的景象,那麼,我想《文藝臺灣》可以說是造成這樣活躍景象的開端,在這層意義上來說,它是很重要的。《文藝臺灣》是在日本統治時期臺灣的文藝雜誌當中,發行時間最久,而且它培養出不少日本人和臺灣人作家,一直到1944年1月為止,一共刊行了38期。譬如說《華麗島民話集》,我想,這本書可以說是在《文藝臺灣》的文化活動當中所產生出來的成果之一。如果說,西川滿是在當時臺灣的文學界最重要的在臺日本人作家,也不為過。

西川滿在文學上所追求的是,希望能夠在臺灣建立一個與日本內地不同,南方燦爛而浪漫的獨特的地方文學。他把島田謹二這位學者看成指導者,實踐島田所說的外地文學。西川滿是一個藝術至上主義的作家,他的作品以非常巧妙的文章能力為基礎,充分加進浪漫主義和異國情調,常把臺灣的風物以及歷史當作文學素材,創造出獨特的美感。在臺灣創作的主要文學作品有:小說集《赤嵌記》、長篇小說〈臺灣縱貫鐵道〉、詩集《媽祖祭》《亞片》等。

當然,陳藻香在《華麗島顯風錄》和《華麗島民話集》收錄的〈西川滿小傳〉欄說:「西川滿的文學被斥為未能反映民間疾苦的統治有閒階級的文學,備受批判」,我想說,西川滿文學確實有了「未能反映民間疾苦的統治有閒階級的文學」這樣的一個剖面,這也是不能否認的一個事實。

2. 介紹《華麗島顯風錄》

接下來,我們看一看第一本《華麗島顯風錄》。首先,我要說,這次我能介紹的是僅止於一些比較概況性的陳述而已,這一點敬請諒解。

那麼,《華麗島顯風錄》是什麼樣的一本書呢?若是用很簡單的一句話來說的話,那就可以說,它是大量地把臺灣的風物、習俗加進而創成的,充滿詩意的短篇故事集。研究者把這分類成「散文詩」,也就是說用散文的形式寫出來的一種具有詩的美感的作品意思。

首先,我想介紹有關於《華麗島顯風錄》單行本的出版、版本這些情況。先要注意的是,叫作《華麗島顯風錄》這樣名稱的書在戰前,不管是臺灣,還是日本都從來沒有出版過。那麼,這本書在什麼時候,在哪裡發行呢?事實上,這是到了戰後,在兩個地方出版的。最初,在1981年的東京,西川滿本人所主持的「人間之星社」以限量本的形式,只發行了75份。因為數量太少,一般的人要看這本書是極為困難。真不好意思,我也沒看過這個版本。另外一次是,在1999年的臺灣,由致良出版社,以陳藻香監製來出版。(出示書本)這就是它。是裝訂設計很漂亮的書。定價150元。如果你翻開看就知道,這本書有著日文原文搭配上中文對譯的設計。請看目次,目次在大家的影印資料裡頭就有。一共收錄17篇的故事。在此我想再次說明的是,這兩種版本其實收錄作品內容有若干地出入。西川的版本在事實上比起陳藻香的版本少了一篇,也就是16篇。陳的版本多加了〈林本源庭園賦〉這一篇作品而成。

接下來,我想簡單地提出《華麗島顯風錄》收錄文章原先的發表情況。這些文章原先幾乎在同一個時期重疊地發表在日本內地和臺灣島上。那麼,對日本內地方面來看,西川滿以〈臺灣風土記〉為標題,從1935年6月到1937年3月,連載在《文藝汎論》雜誌上總共12次,而在臺灣島方面,他則用〈臺灣顯風錄〉的名稱,從1935年11月到1936年12月,在《臺灣時報》雜誌上,同樣的連載12次。由此也可知,西川滿在當時預先把日本、臺灣兩地的人們設想成為讀者來寫出這一系列文章。

那麼,西川滿把哪些東西書寫成為故事的呢?請大家過目一下我發給各位的參考資料中的目次。單單從目次裡頭的故事標題也可以看得出這方面的訊息。有哪些呢?有什麼樣的東西呢?比方說,「城隍廟」「凌雲禪寺」「媽祖廟」這些是屬於什麼範疇呢?是,就是屬於臺灣的寺廟。那麼,接下來,「七娘媽生」「普渡」「中秋節」「送神、辭年」「燈爺」這些是屬於什麼呢?對,就是臺灣每年定例的儀式、活動以及例行的祭典。那,接著「洞房花燭」「滿月」「度歲」這些呢?沒錯,是屬於臺灣漢人的人生大事或是成長禮。那麼,「天上聖母」呢?是的,屬於臺灣的神明。至於「栽花換斗」呢?對的,是臺灣民間的一種迷信。此外,還有「林本源庭園―」「江山樓―」,這些當然是臺灣有名的地方的名稱。從這些就可以知道,故事的題目都選用台灣獨特的事物,而且其中多半都關涉到民間信仰,還甚至說這些都可以概括成為臺灣的民俗。的確,西川滿把臺灣特有、傳統的風物都拿來作為文學作品的題材。

緊接著,現在讓我們看一下這本書的文本吧。請各位翻開看「栽花換斗」這篇文章。我想先給大家5分鐘的時間,不管是日文也好,還是中文也好,反正請默讀一下。(默讀)讀完了嗎?讀起來感覺如何呢?現在我要唸日文一遍,給大家聽聽,日本讀者如何讀這個作品。要是會唸日文的話,也請跟著我一起唸。開頭的部份,因為我完全不懂臺灣話,所以純粹按照日文的標音,完全用日文式的發音,沒有聲調而且呆呆板板地、機械性地唸唸看,一定非常好笑的。(日文朗讀)

這個文章,把一個名叫真珠的花娘作為這小故事的主角,具體地描寫出改變胎兒性別這樣的一種臺灣民間的需求心態和念咒作法的全程進行過程。因為這個故事的標題,以及開頭的所謂「生產之歌」都是閩南語標記,日本一般讀者當然都看不懂,但是沒有關係,不必擔心。由於文章後面附上仔細的注釋,而且同時,你把文章讀下去的話,從文章的上下文,你就會自然而然地十分了解,西川滿這樣巧妙地設計為文。這樣的閩南語詞語在文中安排可能會讓讀者醞釀出強烈的異國情調吧。這一文當然也可以純粹視為散文詩來閱讀玩味,也可以視為一種為了幫助讀者了解台灣風俗的資料來利用。西川滿以這樣的筆調創作。

接下來,我們繼續讀讀看另外一篇文章吧。這次是「城隍廟」。我又想給大家5分鐘的時間,請大家默讀一遍。(默讀)大家讀完了嗎?感覺如何?現在我唸日文一遍給大家聽。(日文朗讀)聽起來的感覺怎麼樣呢?

這篇把江山樓的花娘小妹設定成為故事主角,從她內心勾勒出小妹來參拜城隍廟,向城隍爺祈求神諭的過程情形。上一篇的故事舞台是龍山寺附近的萬華,而這篇則是大稻埕。至於舊臺北市兩個地方大概的位置關係,請參照參考資料「舊台北市內略圖」。若是從民俗理解方面來看的話,只要你閱讀一次這篇故事,就會具體地、充分地暸解到占卜始終的過程和其意義。文章中,「小妹」做了哪些習俗性的動作呢?請各位講講看。沒錯。(譬如說:在鐵香爐插了三柱香、恭恭敬敬地跪拜、擲筶、為了飲用把香灰兜進竹紙上(準備把香灰帶回家)、買了大把的大太極金、把大太極金投入金爐中把它燒掉,可以看到這些拜神動作。)

接著,請看一下「度歲」這個作品。首先,請各位默讀一下。(默讀)大家讀完了沒有?我再一次試著唸唸日文。(日語朗讀)

讀起來,或聽起來感受如何呢?我想這篇故事滿有趣的。請看一看附上故事後面的一張插畫,這是西川滿的終生的朋友宮田彌太郎畫伯所畫出來的。假如你邊看插畫,邊閱讀故事的話,就能會生動地認識到臺灣人出生後第一次的生日習俗如何地進行著,於是令人感到十分有趣。大家的家庭目前是不是還留下這樣的風俗呢?讀了這個故事,我強烈地感受到,重視孩子的誕生、大家庭的人們、以及祖先這三方面之間的羈絆,這樣的漢民族的倫理觀念。

以上,我們實際觀察文本,不知道大家感受如何。這本書在使用語言上最有特色的是,閩南語的詞句直接放進文章中,並標注閩南語的讀音。無論是臺灣的題材,還是臺灣的詞句,對住在日本內地的人來說,通通都是從來沒有看過的陌生的東西。日本人看表示這些事物的漢字,或許感覺到中國風格吧,總之,這樣的文字安排想必激發讀者的異國情調吧。這本書的文本舞台都是以臺北為中心的北部臺灣。我想,今天大家大部分的時空背景跟本書應該都相異,也就是說時代的不同,地方的不同等等,因為如此,所以我估計,現今的臺南為主的南部人閱讀這本作品所承載的風物習俗的時候,一定會有所未知的、新的發現。

3. 另外一位作者――池田敏雄

當我談到《華麗島民話集》之前,我先來介紹《華麗島民話集》的另外一位作者池田敏雄他在日本統治時期的臺灣時的簡單履歷。池田敏雄用日語唸為Ikeda Toshio。一提到池田敏雄在臺灣,馬上就聯想到是一個「臺灣民俗的研究家」,或是一個雜誌《民俗臺灣》實際上的總編輯。

池田在1916年,也就是大正5年,出生於日本島根縣簸川郡莊原村。8歲,小學2年級的時候,他跟著一家人渡海來臺,此後,直到1947年為止的23年期間,他生活在臺灣。1935年,19歲的時候,畢業於臺北第一師範學校,從當年4月起,開始當了臺北萬華的龍山公學校的教員。所謂公學校是當時以臺灣人子弟為對象而實施初等教育的機關,相當於現今的國小。池田在這個時候對於臺灣的民間口傳故事、童謠等,已經有了興趣。因此,他就在這個教員生活中,開始搜集未來將成為《華麗島民話集》的素材。

在這樣的教員生活當中,有了一個影響到決定池田未來行走方向的因緣際會,那就是和一個名叫黄氏鳳姿的女學生之間的際會。起初,池田發覺到這個少女的文學才能,並把它一手栽培起來,池田要讓黄氏鳳姿陸陸續續寫出有關於臺灣人生活中每年例行的活動以及習慣方面的作文,把黃鳳姿介紹給池田從學生時代就認識的西川滿,也得到西川的鼎力協助,後來那些作文能夠以《七娘媽生》(1940)《七爺八爺》(1940)《臺灣的少女》(1943)等書的形式呈現問世,在這個過程中,池田都扮演了其幕後功臣的角色。

不單是如此,與此同時,池田也透過黃鳳姿認識到她的家人,也就是萬華黄家,而能得到他們的協助,也因此就開始進行萬華的民俗採集。如此一來,池田越來越入了臺灣風俗習慣的迷了。

然而,在這個時代,臺灣人傳統的文化是因為臺灣總督府推行皇民化政策的關係,被否定並破壞。在這樣的情況之下,池田深痛地感受到有把即將會消失命運的風俗習慣搜集並紀錄的必要性,也因此他強烈地希望民俗雜誌的刊行。於是,他請求臺北帝國大學醫學部解剖學教室的金關丈夫教授的協助和指導,在1941年7月,以金關丈夫作為主持者創刊雜誌《民俗臺灣》。這是以介紹和研究臺灣為主的風俗習慣為目的的月刊雜誌,截至1945年1月份為止,一共發行了43期。其實實際上編輯這雜誌的人就是池田敏雄。就這本雜誌的內容以及意義,由於戴文峰老師下次將應該會在課堂上詳述,因此我不再贅言了。附帶一提的話,黃鳳姿後來嫁給了池田敏雄。所以他們在公學校的相遇還可以說是命中注定的也沒有錯。

池田從1940年起開始進行總督府期刊的編輯工作,到了戰後初期被中華民國臺灣省政府留用,在臺灣編譯館服務過,但在二二八事件發生後就返回日本了。

對池田敏雄重要著作而言,我想舉以下兩個作品,就是:「文學書目在臺灣」(《愛書》第14輯,1941,與黃得時合寫),單行本《臺灣的家庭生活》(1944,東都書籍臺北分社)。尤其是針對《臺灣的家庭生活》,我想告訴各位目前在臺南大學籌備的資料中心收藏著這件事。

4. 介紹《華麗島民話集》

再繼續,我們來觀察一下,由池田敏雄和西川滿兩個人所寫下來的《華麗島民話集》吧。這是一本登載著臺灣民間口傳故事的書。雖然是兩個人的合著,不過根據文獻資料的記載,實際上的執筆過程當中兩個人的任務有明顯的分派。簡單來說,一個扮演搜集素材的角色,另外一個則扮演料理素材的角色。那麼,前者也就是搜集素材的人是池田,後者也就是素材的廚師是西川。要是用現在的說法的話,可以說是「民俗達人」和「文學達人」的「collaboration」絕佳搭配。具體地說執筆過程的話,就是這樣子:起初池田敏雄主要從自己服務的公學校學生那裡,大量地搜集到民間口傳故事,然後,西川滿從中精挑細選的結果,就選出了24篇故事,再然後,他把那24篇視為藝術素材來重新加以改寫。西川滿對選出來的材料提出看法說:「這24篇,無論說哪一篇,到目前為止,在臺灣民間故事當中,都是很出色」;同時,西川滿還對改寫故事的態度,這麼說:「我始終都以書寫散文詩的心情來寫,並且寫有些作品時,就像把音符寫在五線譜紙上一樣的心情,著重於節奏來進行,與此同時,我努力不要讓作品失去作為民間故事本身的自然、樸素」。總之,西川滿希望《華麗島民話集》「二十四篇並不單純地被看待是民間故事,而是作為藝術作品來受到評論」(「紙人豆馬」《文藝臺灣》4-4,頁27)。如何呢?我們從這些西川滿的話語就可感覺到,他對這本書的素材、製作以及完成度都有很大的信心。

接著,我想就《華麗島民話集》的版本稍微談一談。本書到目前為止出版過兩次。第一次是原書的出版,是在日本統治時期1942年5月,由臺北的日孝山房這所出版社限量發行了500本。說起來也實在不好意思,這次我預先沒能得到機會實際看這個版本的書。根據文獻資料的記載,原書嚴格來說,有兩種,所謂「福虎版」發行150份,所謂「海老版(也就是蝦子版)」發行350份。據說兩種書封面上,由畫家立石鐵臣所刻劃的版畫設計好像不相同。這是用日文書寫的書。第二次的出版的是陳藻香監製的日中文對譯本。作為剛才我介紹過的《華麗島顯風錄》的姊妹書來在1999年從臺北的致良出版社發行了。就是這本(出示書),這就是現在我們在臺灣最容易看得見的《華麗島民話集》的版本。很漂亮的一本書,對不對?定價150元,也很便宜。本書的編輯方式也跟《華麗島顯風錄》大致相同。翻譯非常忠實於原文。總之,《華麗島民話集》存在者3種版本。

本書收錄24篇民間故事。故事細目,請參考發給大家的目次影印。陳藻香在序文中說:「內容都是家喻戶曉,流傳於臺灣民間的故事」,單單看目次裡的故事標題而言,大家就認得出有多少篇故事呢?(問學員)我曾經問過朋友們,他們說,比如「公冶長救鵝」「貓和老鼠」「賠了夫人又折兵」「雷公與閃那婆」等故事從小就認識。而各位的情況怎麼樣呢?

再來,我想談一下有關於本書收錄文章原先的發表情況。《華麗島民話集》收錄的故事,除了「雷公與閃那婆」以外的23篇故事,分成4次刊載在西川滿主導的《文藝臺灣》雜誌上。詳情請看參考資料中的原載表格。

《華麗島民話集》收錄故事原載表

標題 | 刊載作品 | 《文藝臺灣》刊載期數 |

「七娘媽と海老の皮―華麗島民話集(一)」 | 「七娘媽與蝦子皮」「愚蠢的丈夫」「蝸牛」「猴女」「貓和老鼠」「換頭」「灶神」「虎姑婆」 | 第1卷第2號(1940年3月) |

「天公と山羊と豚―華麗島民話集(二)」 | 「天公與山羊和豬」「乞丐的口水」「狗仙」「蛇酒」「賠了夫人又折兵」 | 第1卷第3號(1940年5月) |

「家鴨を救った公冶長―華麗島民話集(三)」 | 「公冶長救鵝」「鯰魚」 | 第1卷第4號(1940年7月) |

「三羽の小鳥と九代貧―続華麗島民話集―」 | 「福虎」「河蜆」「不會走路的小孩」「董碩」「仰賴運氣的女子」「給繼子炒過的豆子」「螞蟻」「三隻小鳥與九代貧」 | 第2卷第2號(1941年5月) |

如表格,《華麗島民話集》收錄的故事原先分成「華麗島民話集」(一)到(三)以及續篇的4次來刊載。

順便一提,我這次發覺了,西川滿把上述的華麗島民話集系列文章刊載《文藝臺灣》第三次的時候,他原先已經有構想,把這些文章結集成書,在東都書籍臺北分社,作為「南方叢書」系列的一本來近期立刻出版,不知道為什麼,後來這個計畫就消聲匿跡了。然後,再過了1年又10個月的時間,本書的出版總算在西川滿自己經營的出版社「日孝山房」付諸實現了。從此也可以看出,即使就像西川滿那樣,擁有自己的出版媒體,對臺灣的出版界較有權力的人也對於書的出版總有多少曲折,而並不容易,這一點讓我覺得很有意思。

接下來,我們簡單地看一看這本書的文本內容。我通讀本書之後,製作故事的分類表,於是我想邊看這張表邊介紹故事。請大家參照參考資料中的「故事分類表」。

《華麗島民話集》故事分類表

故事的類型 | 作 品 |

因果報應 | 「七娘媽與蝦子皮」「乞丐的口水」「蛇酒」「福虎」 |

愚人 | 「愚蠢的丈夫」 |

起源由來 | 「猴女」「貓和老鼠」「換頭」「灶神」「虎姑婆」「天公與山羊和豬」「公冶長救鵝」「董碩」「雷公與閃那婆」「賠了夫人又折兵」「三隻小鳥與九代貧」 |

異類婚姻 | 「河蜆」 |

超自然 | 「不會走路的小孩」「蝸牛」 |

因緣 | 「仰賴運氣的女子」「螞蟻」 |

悔改 | 「鯰魚」「給繼子炒過的豆子」 |

我這次試著把民間故事,從故事的主題來看,分成7個類型。就分類法來說,我並沒有根據這領域的學術專門性的方法,而僅以個人主觀概念來分類,這一點請諒解一下。雖然實際上能誇越幾個類型的故事也有,可是暫且我如表格分成以下7種,那就是:「因果報應譚」「愚人譚」「起源由來譚」「異類婚姻譚」「超自然譚」「因緣譚」「悔改譚」。以下,讓我們觀察其中一部分類別作品吧。

首先,我來介紹「因果報應譚」。我認為「七娘媽與蝦子皮」「乞丐的口水」「蛇酒」「福虎」這4篇可以歸類在這裡。我們觀察一下其中,「七娘媽與蝦子皮」「乞丐的口水」「蛇酒」的3篇。這些故事裡面的主角都是心地善良、懇切待人、有誠意的人,他們雖然都遭到過令人不愉快的事情或不幸的經驗,不過最後卻都能得到好結果。在「七娘媽」的故事裡,因為很窮的男人有好心腸,到最後他得到了很多錢,終於如願以償得以準備豐富的菜餚來祭拜七娘媽。「乞丐的口水」裡懇切對待骯髒乞丐的一家人最後能得到黃金。「蛇酒」裡,曾經很溫柔親切地對待過乞丐的姑娘,後來被已發財了的過去的「乞丐」所救,最後兩個人幸福地結婚了。由這些故事都看得出心腸好的人總有一天能得到幸福,這樣的帶有教化性的主題。

那麼,現在請各位默讀「福虎」這篇故事吧。(默讀)是不是覺得是很好的故事?我來用日文朗讀看看。(朗讀)

這篇與上述的3篇故事情節跟感覺有點不相同。希望改邪歸正成為正當人的流氓(老鰻)阿福,因為為了他人,甚至於也為了老虎,誠心誠意地發揮自我犧牲的精神,結果被暗示著最後他昇天成為神明了。阿福想悔改的願望,由於他的好心腸,最後得到了超越凡人的神格這樣的善報,所以我把這故事歸類為「因果報應」也並不是牽強附會吧。自我犧牲的精神和誠心是值得敬重的,是不是能讀取這樣教化性的主題呢?

接著,我想提出「起源由來譚」。我認為可以分成這個類型的有以下11篇故事,也就是:「猴女」「貓和老鼠」「換頭」「灶神」「虎姑婆」「天公與山羊和豬」「公冶長救鵝」「董碩」「雷公與閃那婆」「賠了夫人又折兵」「三隻小鳥與九代貧」。這些故事共同之處是什麼呢?顧名思義,故事內容都關涉到說明各種各樣事情的起源、由來、來歷等等,這一點就是相同的。比方說,「貓和老鼠」「天公與山羊和豬」表示哪方面的起源由來呢?它們表示關於習慣習俗的由來來歷。「猴女」「換頭」「公冶長救鵝」表示事物形狀的由來。「灶神」「虎姑婆」是有關於神明的由來譚。「董碩」說的是世上的真理。「雷公與閃那婆」是自然現象的起源譚。那麼,「猴女」「賠了夫人又折兵」「三隻小鳥與九代貧」是什麼呢?這些表示臺灣的詞語和諺語的起源來歷。這些故事,對像我一樣的外國人來說,如果沒有注釋的話,連故事的存在本身有什麼意圖都無法理解。我也剛開始特別無法了解「賠了夫人又折兵」和「三隻小鳥與九代貧」。

現在我們讀一下「公冶長救鵝」。請各位默讀。(默讀)我用日文唸一遍。(朗讀)大家知不知道鵝的頭上為什麼長出肉冠呢?令人感到人與動物之間樸素又溫馨的故事。

再來,讓我們看異類婚姻的故事。「河蜆」是屬於這類的故事。那麼,請各位默讀這篇故事。(默讀)(朗讀日文)如何呢?河蜆化身為漂亮的女人,不得已作了年輕農夫的老婆,但是因為農夫說溜了嘴告訴小孩老婆的秘密,結果農夫失去了老婆。看來這故事好像顯示說,哪怕有多親密的關係,把不得過問的事卻過問,或者是說把講不得的事卻講出來了的話,其親密關係也有可能會破裂。讀這個故事,對我個人另外的感慨來說,人與人之間的相逢,不管是多麼愛的人,總有一天終究會離散,不禁令人感到難過。

最後,我來提出本書一些特色。如果從登場人物來看的話,本書故事中,人與神明或者動物之間的關係是很豐富,另外從類型來看的話,以因果報應和起源由來為主題的故事特別多,這就是本書的特色。

5. 結語

最後,簡單地說一句話,當作我的結語。《華麗島顯風錄》《華麗島民話集》的原先都是在日本統治時期的臺灣,日本人寫下留傳後世的。換句話說,這就是一種把臺灣人的風俗、習慣,以及民族性、人生觀,從異民族的眼光觀察下來的帶有民俗性、文學性的紀錄。這些紀錄經過5、60年後的臺灣重新再生呈現新的面貌,並且讓像大家這樣,臺灣的人們重新閱讀這個事實,對我來說,是一個令人感到不可思議而且很有意思的一件現象。這樣的現象當中到底能夠發現到什麼樣的意義,這也許是我們今後必須考慮的一個課題也不一定。感謝大家今天來一起討論,我的談話到此為止,謝謝。

(參考書目)

•《文藝臺灣》第一、二、四卷(1940年-1942年,臺灣文藝家協會,文藝臺灣社)

•《臺灣近現代史研究》第四號(1982年10月,臺灣近現代史研究會)

•陳藻香《日本領台時代の日本人作家―西川満を中心として―》(1995年8月,東吳大學日本文化研究所博士論文)

•中島利郎編《日本統治期台湾文学 日本人作家作品集》第一、二卷(1998年7月,綠蔭書房)

•平川祐弘〈小泉八雲的作品『雪女』與西川滿的『河蜆姑娘』重返故里〉(2002年8月,臺灣大學日本語學系《後殖民主義―臺灣與日本》)

•末成道男編《池田敏雄台湾民俗著作集》下巻(2003年2月,綠蔭書房)