“Giving up smoking is the easiest thing in the world,” quipped Mark Twain, “I know because I’ve done it thousands of times.”

《21世纪的资本》称,世界正重回马克•

Roughing It is a book of semi-autobiographical travel literature written by American humorist Mark Twain . It was written during 1870–71 and published in 1872 as a prequel to his first book Innocents Abroad . This book tells of Twain's adventures prior to his pleasure cruise related in Innocents Abroad .

Roughing It follows the travels of young Mark Twain through the Wild West during the years 1861–1867. After a brief stint as a Confederate cavalry militiaman, he joined his brother Orion Clemens , who had been appointed Secretary of the Nevada Territory , on a stagecoach journey west. Twain consulted his brother's diary to refresh his memory and borrowed heavily from his active imagination for many stories in the novel.

Roughing It illustrates many of Twain's early adventures, including a visit to Salt Lake City , gold and silver prospecting , real-estate speculation, a journey to Hawaii , and his beginnings as a writer.

In this memoir, readers can see examples of Twain's rough-hewn humor, which would become a staple of his writing in his later books, such as Adventures of Huckleberry Finn , The Adventures of Tom Sawyer , and A Connecticut Yankee in King Arthur's Court .

US astronauts Frank Borman and James Lovell read "Roughing It" aloud to pass the time aboard NASA's Gemini VII, a 14-day-long Earth orbital mission in December 1965. Borman recalls reading the book during an on-camera interview in the 1999 PBS -TV (USA) television program "Nova: To the Moon".

----

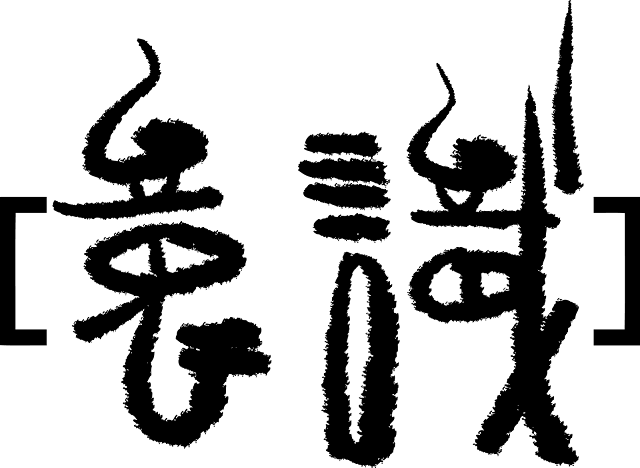

苦行記

馬克·吐溫

序

《苦行記》是美國著名現實主義作家、幽默大師馬克·吐溫的一部半自傳體著作,作者以誇張的手法記錄了他1861-一1865年間在美國西部地區的冒險生活。書中的情節大多是作者自己當年的所見所聞和親身經歷,我們可以在他的自傳裡發現那一系列真實的素材, 也可以在他的其他作品中看到這些情節的藝術再現及作者審美趣旨的發展。

《苦行記》也是十九世紀淘金熱時期美國西部奇蹟般繁榮的寫照。全書由幾百個妙趣橫生的小故事構成,讀之既令人捧腹,為之絕倒,又活脫脫勾畫出當年美國西部生活五花八門的突兀現實,是社會的面面觀與眾生相:發財與揮霍,追求與冒險,野心與慾望,強力與巧智,希望、奮鬥、鑽營、落空、潦倒、幻滅……在萬頭鑽動的黃金夢幻中,展現出一幅幅目不暇接的喜劇畫圖,喜劇現實的誇張與幽默化,在馬克·吐溫筆下,鑄成了這部燴炙人口的《苦行記》。

《苦行記》是馬克·吐溫的第二部成名之作,也是他的寫作技巧日趨成熟,日臻完美的標誌,充分顯示了他的早期創作風格。構思粗獷豪放,樸素自然,語言輕靈、活潑、平易流暢,文風幽默、詼諧,耐人尋味。作者在書中以流浪漢的形像出現,以一個百分之百的實地參加者的身份運用第一人稱進行描述,更增加了這部小說的真實感和藝術魁力。

馬克·吐溫在《苦行記》中採用了其他西部作家常用的幽默手法,但技巧更成熟、更巧妙、更高超。他那運用口語講故事的特殊姿態在書的主人公身上有生動的表現。有時,他那神來之筆會出其不意地觸動你的笑神經,使你笑得前仰後合而不能自己。

然而,取笑逗樂,幽默揶揄並不是《苦行記》的所有內容。進行道德教育的意圖和鼓吹政治改革的熱情與幽默詼諧一樣是《苦行記》的一個有機組成部分。在書中,作者毫無顧忌地對政府的腐敗無能、官員的愚昧讀職以及社會上存在的種族歧視等醜惡現象進行了揭露與鞭答。

值得一提的是,《苦行記》中有一章是專門描寫當時在美國的華僑生活的。作者以飽滿的熱情讚揚了華僑的聰明智慧,刻苦耐勞和忠厚老實等優秀品質,對他們所遭受的不公平待遇給予深深的同情,同時他還懷著滿腔義憤對美國政府的種族歧視政策和一小撮壞人的殘暴行為進行了有力的遣責。這一事實生動而具體地說明了馬克·吐溫是中國人民的忠實朋友。

《苦行記》是我國唯一尚未全文翻譯介紹的馬克·吐溫的長篇著作。它的書名早已散見在國內外一些書籍、雜誌和評論文章中。由於譯名很不統一,在讀者中造成了混亂。這裡僅將我們見到的譯名錄出,為讀者和研究者提供一些方便:

1、《艱苦生涯》(見許汝祉譯《馬克·吐溫自傳》);

2、《苦難生涯》(見程華:《同情中國人民的美國作家-一馬克·吐溫》,載《外國史知識))1983年第9期);

3、《苦幹》(見張友松、陳瑋譯《馬克·吐溫傳奇》);

4、《辛酸記》(見國際書店進口書書名標籤);

5、《苦行記》(見方傑譯《美國的文學》,香港今日世界出版社1975年出版)。

根據本書的主要情節,我們採用了《苦行記》作為本書的譯名。

《苦行記》是由美國HarPer&Brothers出版公司在1872年2月初版發行的。後來又有幾個新版本問世,文字上稍有改動。初版內容共七十九章,計二十章寫作者隨哥哥奧里昂乘驛車前往內華達赴任的旅途見聞;四十一章寫他在美國西部的生活,參加淘金活動和當記者的生涯;十六章寫他的夏威夷之行; 最後兩章寫他從夏威夷回到美國後在各地的演講旅行。我們採用的是美國Rinehart出版公司1953年的版本。該版本刪去了最後十八章,以作者西部生活的結束為結尾,從而使全書意蘊與書名更加吻合,內容相對完整。該版本載有羅德曼·W·保羅的序言,現一併譯出,供讀者參考。

馬克·吐溫作為現實主義幽默大師,其影響越洲跨洋,深受世界各國廣大讀者的喜愛並受到文學批評界的廣泛重視。我國介紹馬克·吐溫的作品是從1906年開始的。八十餘年來,他的作品已在我國廣為流傳,其主要著作都已陸續譯出,有的還有幾個版本,但是,這部既幽默風趣又極具研究價值的《苦行記》卻仍付缺如。廣大讀者迫切希望一睹其廬山真面目。我們有幸承擔了這一補缺的任務,但願這一工作能夠差強人意。劉文哲

2004

A Connecticut Yankee in King Arthur's Court By Twain, Mark(1835-1910)

馬克‧吐溫《康州美國佬在亞瑟王朝》 何文宏、張煤譯,上海:譯文,2002

Electronic Text Center, University of Virginia Library

http://www.gutenberg.net/dirs /etext01/4milln10.txt

Chapter 2 第二章亞瑟王朝第12頁

KING ARTHUR'S COURT

By his look, he was good-natured; by his gait, he was satisfied with himself. He was pretty enough to frame. He arrived, looked me over with a smiling and impudent curiosity; said he had come for me, and informed me that he was a page.

......他走過來,笑嘻嘻地抬起頭,帶著一種厚顏無恥的好奇心望著我,說他是來找我的,還告訴我說,他是一名侍童。

"Go 'long," I said; "you ain't more than a paragraph."

「得了吧你,」我說:「你算什麼屎桶,大不了也就是個尿壺。」

【page (BOY (in the past)

a boy who worked as a servant for a knight and who was learning to become a knight Compare pageboy (BOY).】」

CH (張華) 留言:

「雙關語一般都不好譯。由page和pargaraph想到word與sentence:

Marriage is not a word. It is a sentence.

還有bachelor與master:

Marriage is an institution in which a man loses his Bachelor's Degree and the woman gets her Masters. 」

---hc

「拉斐爾」中有一處:「……在拉斐爾為漢普頓法院所畫的那些畫稿中,整個人物是絲毫不改地從馬薩喬的畫中搬來…….」(『德拉克洛瓦論美術和美術家』,平野譯,河北教育出版社,2002,p.18。)

這「法院」,是「王宮」(Hampton Court Palace)之誤解

或許可由此進入:http://www.answers.com/topic /hampton-court-palace?

Hampton Court ハンプトン・コート((ロンドン西郊のThames 河畔にある舊王宮)).

不過它的注提供些現存於V&A Museum之資料。

這種藝術史方面的知識,多少可以幫助讀者了解『康州美國佬在亞瑟王朝』(A CONNECTICUT YANKEE IN KING ARTHUR'S COURT by MARK TWAIN 1889;南京:譯林,2002)第7章「默林的塔樓」(p.41)的「藉題發揮」。(這本小說,其實有太多文化背景須要加註的。)

-----

《21世纪的资本》称,世界正重回马克•

About 1,960,000 results (0.36 seconds)

Happy Birthday to author Mark Twain, born on this day in 1835.

Featured Artwork of the Day: John Flanagan (American, 1865–1952) | Mark Twain | 1935 http://met.org/14nmcun

Roughing It follows the travels of young Mark Twain through the Wild West during the years 1861–1867. After a brief stint as a Confederate cavalry militiaman, he joined his brother Orion Clemens , who had been appointed Secretary of the Nevada Territory , on a stagecoach journey west. Twain consulted his brother's diary to refresh his memory and borrowed heavily from his active imagination for many stories in the novel.

Roughing It illustrates many of Twain's early adventures, including a visit to Salt Lake City , gold and silver prospecting , real-estate speculation, a journey to Hawaii , and his beginnings as a writer.

In this memoir, readers can see examples of Twain's rough-hewn humor, which would become a staple of his writing in his later books, such as Adventures of Huckleberry Finn , The Adventures of Tom Sawyer , and A Connecticut Yankee in King Arthur's Court .

US astronauts Frank Borman and James Lovell read "Roughing It" aloud to pass the time aboard NASA's Gemini VII, a 14-day-long Earth orbital mission in December 1965. Borman recalls reading the book during an on-camera interview in the 1999 PBS -TV (USA) television program "Nova: To the Moon".

[ edit ] 2002 movie adaptation

Based on Mark Twain's 1872 autobiographical novel, this made-for-cable film is presented in flashback form, as aged humorist Mark Twain ( James Garner ) is invited as the keynote speaker for the Bryn Mawr College graduation ceremonies of 1891. At first concerned that his reputation as a humorist will embarrass his daughter Suzy ( Jewel Staite ), who is among the graduates, Twain decides to throw all caution to the winds by delivering an inspirational speech in which he recalls his own early days as a Missouri-bred greenhorn on the wild western frontier. Admitting that his recollections may stretch the truth a bit ("When I was younger, I could remember it, whether it happened or not"), Twain spins a tale of two brothers, Sam and Orion Clemens ("Sam Clemens" was of course, Twain's given name). Jealous over Orion's (Greg Spottiswood) appointment as secretary to the governor of the Nevada Territory, young Sam Clemens ( Robin Dunne ) insists on tagging along, but soon parts ways when he decides that nascent Carson City does not suit his desire for adventure. In search of fortune and his destiny, what ensues is an extended adventure which includes a rugged interlude digging for gold under the baleful eye of a brutal foreman (Eric Roberts); a wild card game during torrential rains; a bone-chilling winter; and an episode involving a gang of outlaws headed by a man ( Ned Beatty ) so cruel that he bit off the ears of his victims as a "calling card". The cast also includes Jill Eikenberry as Twain's wife Livy and Adam Arkin as a "wild-eyed character" named Henry. Filmed in Calgary, the four-hour miniseries version of Mark Twain's Roughing It was presented by the Hallmark cable channel beginning March 16, 2002.[ edit ] Notes

[ edit ] External links

| Wikisource has original text related to this article: |

- Roughing It at Project Gutenberg

- Roughing It , University of California Press, 2003.

- Roughing It , text plus additional background material.

- 3 short radio episodes from Roughing It from California Legacy Project .

- Roughing It

----

苦行記

馬克·吐溫

序

《苦行記》是美國著名現實主義作家、幽默大師馬克·吐溫的一部半自傳體著作,作者以誇張的手法記錄了他1861-一1865年間在美國西部地區的冒險生活。書中的情節大多是作者自己當年的所見所聞和親身經歷,我們可以在他的自傳裡發現那一系列真實的素材, 也可以在他的其他作品中看到這些情節的藝術再現及作者審美趣旨的發展。

《苦行記》也是十九世紀淘金熱時期美國西部奇蹟般繁榮的寫照。全書由幾百個妙趣橫生的小故事構成,讀之既令人捧腹,為之絕倒,又活脫脫勾畫出當年美國西部生活五花八門的突兀現實,是社會的面面觀與眾生相:發財與揮霍,追求與冒險,野心與慾望,強力與巧智,希望、奮鬥、鑽營、落空、潦倒、幻滅……在萬頭鑽動的黃金夢幻中,展現出一幅幅目不暇接的喜劇畫圖,喜劇現實的誇張與幽默化,在馬克·吐溫筆下,鑄成了這部燴炙人口的《苦行記》。

《苦行記》是馬克·吐溫的第二部成名之作,也是他的寫作技巧日趨成熟,日臻完美的標誌,充分顯示了他的早期創作風格。構思粗獷豪放,樸素自然,語言輕靈、活潑、平易流暢,文風幽默、詼諧,耐人尋味。作者在書中以流浪漢的形像出現,以一個百分之百的實地參加者的身份運用第一人稱進行描述,更增加了這部小說的真實感和藝術魁力。

馬克·吐溫在《苦行記》中採用了其他西部作家常用的幽默手法,但技巧更成熟、更巧妙、更高超。他那運用口語講故事的特殊姿態在書的主人公身上有生動的表現。有時,他那神來之筆會出其不意地觸動你的笑神經,使你笑得前仰後合而不能自己。

然而,取笑逗樂,幽默揶揄並不是《苦行記》的所有內容。進行道德教育的意圖和鼓吹政治改革的熱情與幽默詼諧一樣是《苦行記》的一個有機組成部分。在書中,作者毫無顧忌地對政府的腐敗無能、官員的愚昧讀職以及社會上存在的種族歧視等醜惡現象進行了揭露與鞭答。

值得一提的是,《苦行記》中有一章是專門描寫當時在美國的華僑生活的。作者以飽滿的熱情讚揚了華僑的聰明智慧,刻苦耐勞和忠厚老實等優秀品質,對他們所遭受的不公平待遇給予深深的同情,同時他還懷著滿腔義憤對美國政府的種族歧視政策和一小撮壞人的殘暴行為進行了有力的遣責。這一事實生動而具體地說明了馬克·吐溫是中國人民的忠實朋友。

《苦行記》是我國唯一尚未全文翻譯介紹的馬克·吐溫的長篇著作。它的書名早已散見在國內外一些書籍、雜誌和評論文章中。由於譯名很不統一,在讀者中造成了混亂。這裡僅將我們見到的譯名錄出,為讀者和研究者提供一些方便:

1、《艱苦生涯》(見許汝祉譯《馬克·吐溫自傳》);

2、《苦難生涯》(見程華:《同情中國人民的美國作家-一馬克·吐溫》,載《外國史知識))1983年第9期);

3、《苦幹》(見張友松、陳瑋譯《馬克·吐溫傳奇》);

4、《辛酸記》(見國際書店進口書書名標籤);

5、《苦行記》(見方傑譯《美國的文學》,香港今日世界出版社1975年出版)。

根據本書的主要情節,我們採用了《苦行記》作為本書的譯名。

《苦行記》是由美國HarPer&Brothers出版公司在1872年2月初版發行的。後來又有幾個新版本問世,文字上稍有改動。初版內容共七十九章,計二十章寫作者隨哥哥奧里昂乘驛車前往內華達赴任的旅途見聞;四十一章寫他在美國西部的生活,參加淘金活動和當記者的生涯;十六章寫他的夏威夷之行; 最後兩章寫他從夏威夷回到美國後在各地的演講旅行。我們採用的是美國Rinehart出版公司1953年的版本。該版本刪去了最後十八章,以作者西部生活的結束為結尾,從而使全書意蘊與書名更加吻合,內容相對完整。該版本載有羅德曼·W·保羅的序言,現一併譯出,供讀者參考。

馬克·吐溫作為現實主義幽默大師,其影響越洲跨洋,深受世界各國廣大讀者的喜愛並受到文學批評界的廣泛重視。我國介紹馬克·吐溫的作品是從1906年開始的。八十餘年來,他的作品已在我國廣為流傳,其主要著作都已陸續譯出,有的還有幾個版本,但是,這部既幽默風趣又極具研究價值的《苦行記》卻仍付缺如。廣大讀者迫切希望一睹其廬山真面目。我們有幸承擔了這一補缺的任務,但願這一工作能夠差強人意。劉文哲

2004

A Connecticut Yankee in King Arthur's Court By Twain, Mark(1835-1910)

馬克‧吐溫《康州美國佬在亞瑟王朝》 何文宏、張煤譯,上海:譯文,2002

Electronic Text Center, University of Virginia Library

http://www.gutenberg.net/dirs /etext01/4milln10.txt

Chapter 2 第二章亞瑟王朝第12頁

KING ARTHUR'S COURT

By his look, he was good-natured; by his gait, he was satisfied with himself. He was pretty enough to frame. He arrived, looked me over with a smiling and impudent curiosity; said he had come for me, and informed me that he was a page.

......他走過來,笑嘻嘻地抬起頭,帶著一種厚顏無恥的好奇心望著我,說他是來找我的,還告訴我說,他是一名侍童。

"Go 'long," I said; "you ain't more than a paragraph."

「得了吧你,」我說:「你算什麼屎桶,大不了也就是個尿壺。」

【page (BOY (in the past)

a boy who worked as a servant for a knight and who was learning to become a knight Compare pageboy (BOY).】」

CH (張華) 留言:

「雙關語一般都不好譯。由page和pargaraph想到word與sentence:

Marriage is not a word. It is a sentence.

還有bachelor與master:

Marriage is an institution in which a man loses his Bachelor's Degree and the woman gets her Masters. 」

---hc

「拉斐爾」中有一處:「……在拉斐爾為漢普頓法院所畫的那些畫稿中,整個人物是絲毫不改地從馬薩喬的畫中搬來…….」(『德拉克洛瓦論美術和美術家』,平野譯,河北教育出版社,2002,p.18。)

這「法院」,是「王宮」(Hampton Court Palace)之誤解

或許可由此進入:http://www.answers.com/topic /hampton-court-palace?

Hampton Court ハンプトン・コート((ロンドン西郊のThames 河畔にある舊王宮)).

不過它的注提供些現存於V&A Museum之資料。

In a letter dated this day in 1933, President Franklin D. Roosevelt wrote to the International Mark Twain Society to acknowledge that he took his famous "New Deal" from the following passage in Chapter 13 ("Freemen") of Mark Twain's A Connecticut Yankee in King Arthur's Court:

"...here I was, in a country where a right to say how the country should be governed was restricted to six persons in each thousand of its population….

I was become a stockholder in a corporation where nine hundred and ninety-four of the members furnished all the money and did all the work, and the other six elected themselves a permanent board of direction and took all the dividends. It seemed to me that what the nine hundred and ninety-four dupes needed was a new deal."

I was become a stockholder in a corporation where nine hundred and ninety-four of the members furnished all the money and did all the work, and the other six elected themselves a permanent board of direction and took all the dividends. It seemed to me that what the nine hundred and ninety-four dupes needed was a new deal."

-----

"Thanksgiving Day, a function which originated in New England two or three centuries ago when those people recognized that they really had something to be thankful for -- annually, not oftener -- if they had succeeded in exterminating their neighbors, the Indians, during the previous twelve months instead of getting exterminated by their neighbors, the Indians. Thanksgiving Day became a habit, for the reason that in the course of time, as the years drifted on, it was perceived that the exterminating had ceased to be mutual and was all on the white man's side, consequently on the Lord's side; hence it was proper to thank the Lord for it and extend the usual annual compliments." - Autobiography of Mark Twain, Volume 1