【中国哲学家兼美学家李泽厚离世】

【曾因批评政府处理六四导致作品被禁】

中国著名哲学家兼美学家李泽厚,于美国时间周二(2日)上午于美国科罗拉多逝世,享年91岁。文化学者赵士林于社交网站公布消息。

李泽厚是中国著名哲学家、美学家及中国思想史学家。他于1930年生于湖南,1954年于北京大学哲学系毕业,同时是中国社科院哲学所研究员、巴黎国际哲学院院士,以及美国科罗拉多学院荣誉人文学博士。他笔下有合称《美学三书》的著作,包括《美的历程》、《美学四讲》、《华夏美学》,其对美学的论述为人熟知。另外其《中国(古代、近代、现代)思想史论》及《批判哲学的批判》亦是著作之一,对其领域影响深厚。

李泽厚崇尚儒家主情论,是90年代中国自由派知识分子宣扬“告别革命”中的代表人物,并主张以“改良取代革命”。他就曾经因批评中国政府处理六四天安门事件的手法,导致作品被当局所禁。同为批评六四事件的著名汉学家余英时,亦曾评价李泽厚通过书籍,“使得一整代中国青年知识分子,从共产主义的意识形态之中解放了出来”。

其后李泽厚于1992年移居美国,并于美国科罗拉多学院任教,于1999年退休。去年,李接受最后一次访问时,就引用诗作“悲晨曦之易夕,感人生之长勤”、“课虚无以责有,叩寂寞而求音”,与读者告别。

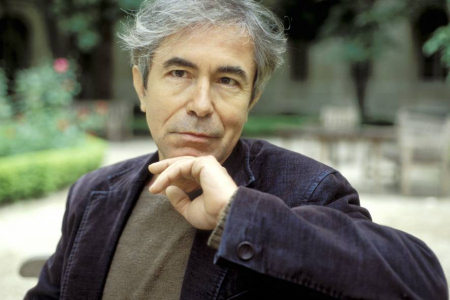

【國際哲學名家講座】講者:朱利安(Fr. Jullien ) 法國當代著名漢學家及哲學家

2013-10-31 16:17

【國際哲學名家講座】

間距與之間:論中國與歐洲思想之間的哲學策略

(L'écart et l'entre: D'une stratégie philosophique, entre pensée chinoise et européenne)

講者:朱利安(François Jullien 過去亦譯為于连或余蓮)

法國當代著名漢學家及哲學家

現任法國世界研究學院他者性講座教授、第七大學特聘教授

國北教大講座教授

曾任法國中國研究協會會長、巴黎第七大學東亞學系系主任、國際哲學學院院長、當代思想研究院院長、法國大學協會資深會員。2010年漢娜.鄂蘭政治哲學獎得主。

講座時間:

11/04 10:00~13:00 On the Universal, the Uniform, the Common and Dialogue Between Cultures (論普世、化一、共通及文化間的對話)

11/05 10:00~13:00 Entrer dans une pensée ou Des possibles de l'esprit(進入思想之門:思維的多元性)

11/06 10:00~13:00 The Silent Transformations (默化)

講座地點:國北教大藝術館405國際演講廳

進行方式:講座全程以法文進行,由共同授課之林志明主任中譯。

本講座完全免費,歡迎對本議題感興趣之師生及各界人士參與。

主辦單位:國立台北教育大學藝術與造形設計學系

電話:02-27321104轉63383 蔡助教

傳真:02-27324069

地址:106台北市大安區和平東路二段134號

聯絡人:黃助理 huei_cheng@yahoo.com.tw

系列講座下午另有研討課程保留予修課之博士生及獲同意參加之旁聽生或學界人士(講座為本系藝術跨域整合博士班「方法論基礎」之部份課程,地點為藝術館507a博士班教室)。歡迎參加上午及下午場次者事先報名,請註明:姓名、單位或系所、參加場次、聯絡電話、email。

「『間與勢』:朱利安(François Jullien)對中國思想的詮釋」工作坊

- 11/07/2013 - 00:00 - 11/08/2013 - 00:00 (還有5 天 4 小時)

由於讀書會屬於南哲會新的嘗試(去年才開始),非常歡迎研究生們參與討論。

屆時請來學者亦對於思想文學藝術皆有相當深厚之造詣,實屬難得機會,歡迎同學互相邀請並且來信報名。

♦ 聯絡人:陳海茵 tainan.pa@gmail.com

♦ 下載:于連訪談:文化撞擊與未來的哲學

****

(法)弗朗索瓦•于連等著 攝影:拉爾夫•吉普森《本質或裸體》

林志明跟張婉真譯

(台北:桂冠),2005;天津:百花文藝出版社. ,2007.

*****

(杜小真著《遠去與歸來:希臘與中國的對話—關於法國哲學家于連(1951-)的研究》北京:人民大學出版社出版,2004,pp. 82-3)

「物勢:中國有效性的歷史」(巴黎:瑟伊出版社,1992,286頁)

一方面,我們思考諸物的配置--條件、輪廓、結構;另一方面,我們思考物的力量和運動:一方面是靜止的,另一方面是活躍的。這樣,「勢」這個中國詞可以超越這種兩分法。因為這個詞不可能有任何合適的譯名,它同時意味著位置、輪廓或境遇,同樣還意味著可能或潛在。這個詞甚至可以通過位置思考生命活力。以至任何外部輪廓都可顯現為在變化之中:不成為一種「生成」階段的處境是不存在的。

跟隨這個詞的蹤跡,本書考察了策略、權力、審美、歷史和自然哲學等諸多領域。在這個過程中,這個詞可以證明:真實向我們顯現為一種機制,人們能夠並且應該依靠這種機制使之活動--在中國,藝術和智慧根據效果的最大可能去開發這個「勢」。

由於這個詞在實際應用中的困難和局限,本書通過中國的一種基本直觀來闡述,這種直觀是被中國傳統所驅動的。同時,本書還揭示了西方哲學或傳統的某些成見,特別是那些把「勢」導向提出上帝或思考自由的那些成見。

2003年再版,被收入瑟伊出版社「觀點叢書」,1995年出版英文譯本(Zone Books , New York),2000年出版卡斯蒂利亞文譯本(Anthropos, Barcelone),越南文即將出版。【(查詢『教育部國語辭典』:「物勢」的結果如下:找不到符合的詞彙!)】

二十一世紀評論 2012年6月號 總第一三一期

余蓮:《勢:中國的效力觀》

*****

沒有餘韻餘味的翻譯:<經由中國>從外部反思歐洲--遠西對話

【這本書有一罕見的「作者告讀者書」:「…….

(法)弗朗索瓦•于連、狄艾里•馬爾塞斯『<經由中國>從外部反思歐洲--

(以下是我翻書前幾分鐘找到的毛病,並非說此書一無是處。)

大陸的簡體字有時候很糟糕,譬如說,本書提到『禮記』中的「

這本書翻譯者不懂日文,所以許多方面走調:譬如說,

這日文(它已成為西方語言):さとり 0 【悟り/ ▽覚り】 佛法上之「去迷妄、會通真理。開悟。菩提。覚。」

satori: the Japanese word for "sudden illumination,""sudden

awakening" or simply "kick i:n the eye."」….」

更嚴重的在100-102頁的關鍵字anjisuru,

石濤『畫語錄』第六章標題Yin Yun不可找原文,方便讀者,真不可思議。(p.277)

2006/05/22 10:33:53

張西平

錄自〔法〕François Jullien,Thierry Marchaisse著,張放譯:《(經由中國)從外部反思歐洲──遠西對話》(鄭州:大象出版社,2005年12月),頁1-12。

漢學(中國學)──在我看來,漢學和中國學在內涵上雖有所差別,但大體是一個學術的類型,所以,在這裡我們是在一個意義上使用的──作為西方學術中的一個重要方面日益引起中國學術界的重視,西方漢學著作翻譯出版的繁榮也說明了這一點。無論從知識論上還是從方法論上,域外漢學,特別是西方漢學,已經成為今天中國自己的傳統學問重建時的一個重要的參考系列。

做西域研究,我們不能不看伯希和的著作;做晚清史研究,我們不能不讀美國中國學家的書;做中國科技史研究,李約瑟是一個繞不過的環節;做近代中國語言史中的外來詞研究,義大利年輕的漢學家馬西尼的成果一定要看。

從方法論來說,中國近代史研究中的「範式」的轉變,從社會學、人類學切入晚清史研究,乃至採取「後現代史學」的方法重新審視長期被忽視的領域和文獻,開拓新的研究領域,這些無不和美國中國學的引進有著密切的關係。在文學領域中,從夏志清和劉若愚的關於中國文學史的著作被翻譯成中文後,文學史界看到了另一種文學敘述模式。他們運用新批評主義的形式主義分析方法,重評中國現代文學史,使張愛玲、沈從文、錢鍾書又回到現代文學史的研究視野之中,這種方法極大啟示了中國文學史的研究者。甚至有的學者認為,由於西方漢學的影響,「20世紀湧現出來的意象研究、新批評、原型批評、結構主義、主題學、文類學、風格學、敘事學,甚至女權主義、渾沌理論、文化理論等等,舉凡用之於西方文學研究者,幾乎都在中國文學研究中派上用場。」新時期的中國文學研究在很大程度上是在步西方漢學方法論的後塵。

所有的漢學家無論是以方法著稱還是以史料著稱,有一點是很明確的,他們都以中國的知識和思想作為自己研究的對象,他們學術的目標是中國。但只有一個人例外,他認為中國的知識和思想並不是其研究的對象,而是他治學的一個方法,他的學術目標也不是在中國,而是在希臘,在西方。這個人就是法國當代的漢學家──François Jullien。

我們稱他為漢學家,會受到法國許多漢學家的反對,認為他不是漢學家,但他實際卻處在巴黎第七大學漢學系主任的位置上。他能熟練地讀中文書,他所寫的每一本書都在講中國;當我們稱他為哲學家時,同樣也有不少法國哲學家反對,認為他是漢學家,但他確實當過國際哲學學會的會長,他對希臘聞的熟練程度絕不比任何一個哲學家差。

Jullien的學問為什麼在法國引起這樣的爭論呢?根本上是由他的學術取向所決定的。這位畢業於巴黎高師的古希臘哲學專業的高材生對哲學有一種獨到的見解,他認為哲學就是一種反叛,他說:「每一種哲學除了對自己的前者說『不』之外,沒有其他出路。」在他看來,到目前為止的所有西方哲學都是在希臘的傳統中發展的,儘管有各種各樣的派別和分歧,單都沒有同希臘傳統徹底「斷裂」,因而也無法有真正建設性的開創未來。如何真正擺脫希臘傳統,真正重新審視西方的文化傳統呢?

只有從外部來重新審視它。如果排除印歐語系,在歐洲文明以外真正能和其對話的只有中國。所以,他說:「從嚴格意義上講,惟一擁有不同於歐洲文明的『異域』,只有中國。」中國的特點在於它無法按照歐洲的邏輯進行歸類,正如帕斯卡爾所說的「這個不可歸類的理論豐富性」。正是中國的這種「異」,既使歐洲黑暗,又有光明可尋,Jullien說,通過中國文本將我們陷入的黑暗,有一種別樣的光亮,一種成為可能的理論光輝,並且必須找尋它。當歐洲面對中國時,在語言上和歷史上遇到不可歸類情況,因此是在原則上遇到了無法做任何直接比較的情況,因為人們只能在一種有共同參照物組成的框架內進行比較。而同中國比較,沒有這樣現成的框架,它需要製作。或是,中國特異性給我們的教訓之一是不應混淆「別處」和「不同」:中國是在「別處」,是在歐洲範圍之外──它既不同於歐洲,也不與歐洲相像。

這樣,Jullien的思路就很清楚,他是為了解決歐洲思想的問題,而找到了中國,他研究中國不是為了做一個漢學家,而是做一個歐洲的哲學家。中國不是他的目的地,只是他為衝破歐洲思想的藩籬所反思自己的工具,他的目的地是希臘,是歐洲。他是一個要返回自己故鄉的漢學家。他在同中國學者杜小真的對話中清楚表達了這一想法,他說:「哲學是紮根於問題之中的。為了能夠在哲學中找到一個缺口(邊緣),或者說為了整理創造性理論,我選擇了不是西方國家的中國,也就是相異於西方希臘思想傳統的中國。我的選擇出於這樣的考慮:離開我的希臘哲學家園,去接近遙遠的中國。通過中國──這是一種策略上的迂迴,目的是為了隱藏在歐洲理性中的成見重新進行質疑,為的是發現我們西方人所沒有注意到的事情,打開思想的可能性。」(杜小真著:《遠去與歸來:希臘與中國的對話──關於法國哲學家于連的研究》,第3-4頁,中國人民大學出版社,2004年)他在《道德奠基:孟子與啟蒙哲人的對話》的序言中也表達了這樣的想法,他認為孟子是「有意要從側面,從一個在印歐文化圈之外獨立發展起來的偉大道德傳統中國(以孟子為代表)這個曲角著手。這並非是想在中國為我們的迷途找一個出路(以18世紀的口味,生造一本什麼《中國道德入門》)而是首先想要清理出這個問題本身來。筆者希望通過換一個地域帶來的錯位感,通過把這個問題遺動到別的理論框架之中,通過理論之間的相互所產生的動力,能夠為這個問題提供發展的可能性,讓它重新發動起來。」(《道德奠基:孟子與啟蒙哲人的對話》,第5-6頁,北京大學出版社,2002年)

有了這樣的學術取向,他的漢學研究就完全是另類的,他不重視在知識論的積累,他不做實證性的研究。這和絕大多數漢學家完全不同,甚至背叛了法國漢學的優良傳統。在他那裡,再沒有伯希和那種嚴密的考證,沒有戴密微那種文本上的細微探究,難怪當代法國著名漢學家謝和耐在一篇書評中說「從前,把我們的西方對峙於一個模糊的東方成為時髦,這個東方無所不包,從君士坦丁堡到北海道。把這種對峙侷限於中國會不會是個巨大的進步呢?任何真正的漢學家,只要他意識到中國地域的廣大和它留給我們的異常浩繁的文獻,就會感到很難回答中國是什麼這個問題。這是因為他所了解的至多只能使他保持其謙虛態度而已……如果說相距遙遠的文明之間存在根本差異的話──人們也會發現印度,這個另樣的社會和精神世界──抽象而言,卻不能說存在比『歐洲思想』更多的『中國思想』。況且,『西方』或『歐洲』思想的理念本身是可笑的。對照這兩種思想興許能夠廉價地、以極端蔑視對中國作家進行長期而艱難研究的態度為精采的闡述提供材料;但是,因為這些闡述不顧時間和脫離一切背景,它們同時便失去了任何合理性。」謝和耐在這裡幾乎否認了Jullien所主張的全部的理念,對他這種脫離歷史和時間的中西思想不屑一顧,認為Jullien的做法沒有任何合理性。

但Jullien仍堅持自己的主張,他認為「第一,人們只能從外部通過遠景(視覺以外)合理的使用中國思想概念或歐洲思想概念:從內部看,看到的是認識論的緊張關係和決裂──從外部看,看到的卻是構成『理性』基礎的邏輯-相符性形式;第二,如果說中國代表一種特殊的、更加根本的特異性情況,這正是因為中國跟我們不屬於同一語言群體,不同於印度(印歐語系);也不同屬於同一歷史或交流的群體(至少直到近一時期),不同於阿拉伯語或希伯來語。」

2006/05/24 09:53:09

漢學在他看來只是方法,而不是對象。這樣說並不意味著他不懂西方漢學的規矩,他懂,他很了解。從傳教士漢學家到19世紀的理雅格、顧賽芬,他對西方漢學的傳統是很熟悉的。他在為自己的方法辯護時說:「我要說,不談中國歷史是想避難就易,甚至是懶惰。在此問題上,我的選擇很清楚,我要使中國思想走出歷史車轍,並使之參與思想活動。但這顯然並不意味著我忽視歷史的份量,也不是我不重視歷史條件。我的書都是以歷史為基礎的。」這也是實話,他熟悉中國的典籍文獻,他的研究都是建立在對中文文本的分析之上的。直接閱讀文本而不靠二手材料,是他的著作的基本特點。

關鍵在於:他的歸宿點不在中國,不在漢學,他有著極大的思想的「野心」,他說:「為什麼不要求思想雄心呢?任何前進的思想都是有雄心、冒險性的。甚至這裡必須有果敢行為,我覺得這是思想生命所特有的:躲避思想冒險是無益的,或毋寧說是不可能的。」他就是想以漢學為方法,對西方思想做一次觀照,一次思想的冒險,他不贊同那種只把中國作為歷史去研究,而不把它作為思想去對待的治學方法。他認為,如果只停留在歷史的側面上,「也就沒有了產生概念的可能性,哲學也就不復存在了。或是說人們不能從中國思想出發去思維而只能去詮釋它?但是,這就等於把中國思想打進博物館了。而且,這也等於自我封閉,拒絕進入其中,進而對其真正理解的可能性;因為人們只能在思考中理解思想,甚至只能在為了思維而利用思想時才能理解思想。」

那麼,Jullien給我們展示了什麼樣的思想呢?Jullien首先迂迴到中國,目的在返回歐洲,從外部來看歐洲。但實際上當他迂迴到中國時,他首先是從外部在看中國。他不是從漢學家的立場,而是從一個西方哲學家的立場,從一個希臘哲學的研究者來看中國的思想,從而給我們展示了他眼中的中國思想的特質。

在西方,黑格爾對中國哲學的評價很有影響。在黑格爾看來,在孔子的思想中看不到深刻的哲學研究,更談不上思辨,僅僅是「善與誠實的道德」而已。在他眼中,孔子就是一個俗得不能再俗的老頭,毫無精采之處。Jullien不同意黑格爾的這種看法。他認為從表面上看,孔子的言論鬆散,但言簡意賅;而且,在孔子簡單的回答中,他們可以發揮出無限的可能性意義。他認為在孔子生平的那些具體事件中,在那些具體的論述中「得以開啟整體的意義,可以闡明道理;也就是說,有關的聯繫使我們通過簡單漸進的擴展,從有限、局部的面貌過渡到有關全面的範圍:因而不存在像具體(可見)與抽象(可知)之間的那種轉化,一種代表性的關係也不因此建立起來。」(《迂迴與進入》,第3頁,三聯書店,1998年)這實際在講中國思維的特殊性,它不是像希臘哲學那樣去追問事物背後的概念,從而將世界二元化,分成抽象和具象。在孔子那裡沒有這樣的路向,不問這樣的問題。他只給你具體的答案,讓你推想,這樣,那種西方式的思維關係在孔子那裡並不存在。

所以,Jullien認為黑格爾的問題在於他「把那些應該看成通過一種或另一種迂迴方式指明漸進途徑的各種標誌的東西,當做一般和『抽象』的(從否定意義上來講)」的方法,這是說黑格爾實際在用西方的問題方式來套孔子,孔子的意義不在從特殊事件中抽象出一般概念,像柏拉圖那樣。如果從Jullien的迂迴策略來看孔子,孔子的思想價值在於「指示」,在於從簡單出發的「擴散、包容的方式」。

當然,Jullien也是從外部、從西方來看中國的,只是結論不同。黑格爾在看中國時,手中已經有了一把西方的尺子,以此為標準來衡量中國的思想、裁剪中國思想;而Jullien看中國時,手中也有一把西方思想的尺子,但他不用它來裁剪中國思想,反而來用中國的思想來檢驗西方思想的尺子。

所以,從黑格爾後西方思想界認為中國沒有存在概念、沒有上帝概念、沒有自由概念,這成為中國思想的問題和缺點。但Jullien卻反其道而行之,認為,中國沒有存在概念、沒有上帝概念、沒有自由概念,反倒是中國思想的獨特之處,是合理的、正常的。

在《(經由中國)從外部反思歐洲》中,他專門論述了中國思想的這「三無」的必然性。他認為,在中國的語言中原來並無「存在」的概念,古典漢語中沒有任何語詞對應於「存在」這個詞,「在整個中國思想歷史中,儘管不乏權勢和特立獨行,甚至是忤逆和邊緣人物,而實際上卻沒有一人想過這個存在概念!沒有一個人……」

這樣中國思想自然沒有孕育出整個以「存在」為基礎,並使之成為可能的語意網。而實際上「存在」這個概念是純西方的概念,他說:「只要讀一讀希臘語的《荷馬》,便可以看出柏拉圖和亞里斯多德在多大程度上只是讓人們說出他的語言,換言之,就是說《荷馬》的語言;也可以更好地衡量出,如本尼維尼斯特告訴我們的,『存在』,『本體』說法只是闡明了包含於希臘語的某些意根及某些語法類別裡的東西。」

Jullien這個說法是對的,只要想一下從賀麟先生開始到王太慶先生等前輩學者為翻譯Sein和Being所費的心思,以及這個概念再中文概念系統中的多義性,我們就會贊同他的這一觀點。

上帝這個概念原是中國的,但它從遠古時神的觀念並沒有向人格神的方向發展,在中國,這個概念和西方完全不同。Jullien認為,「這個概念逐漸被排除,後來在中國文化裡慢慢地被邊緣化,變得越來越不實用。這個概念從未受到過批評,中國人從未想過是贊成還是反對,也從未試圖過從中解脫出來:在他們的思想哩,這個概念太淡泊,不會形成問題,不能夠使人為之折服。這個演變大致在公元前2000年至前1000年從商朝到周朝轉折期間,周代為使周制合理化採取一種新倫理教育:他們採用新出現的『天』的概念作為調解世界的原則,取代上帝的個人形象。此後,是『天』授君權。天的概念佔優勢的同時,地的概念囊括了古老的地獄諸神,開始成為天的夥伴。由此產生了構成古代中國人世界觀的重要對偶詞:『天與地』。」

他的這個看法大體是對的,王國維說殷周之變是中國文化發展中的重要階段,所謂「舊文化滅,新文化生」就是指中國文化由此開始從宗教性文化向世俗性文化的轉變。Jullien也認為,「中國此後無需形而上學」,「沒有享有特殊和神聖地位的聖職功能,也沒有由此而來的為社會所必需的精神導師。總之,沒有與上帝有特權關係的權威神甫──包括政治含意的權威神甫。」

自由概念也是如此。人們不能按西方的自由概念來理解中國,因為,自由這個概念在西方是在特定環境下產生的。他說,「希臘的政治自由概念(eleuthria)本身就是雙重的。自由首先是希臘城市面對波斯帝國和他們意欲擴充其專制制度的『大王』的自由。但這也是在城邦內部,民主組織的自由,後者構成一種權利平等公民的『民眾』,它的部族混合掙脫了氏族聯繫,也就掙脫了大家庭的監管。然而,中國沒有獨立於外族人的要求(只是在很晚的時候遭到了大的入侵──蒙古人和滿族人的入侵);也沒有想像過不屬於個人專權的政治秩序,此後,公民概念沒能紮根。最後,它沒有確定自由人法律地位與之對立並由此得以肯定的奴隸條件。」因此,他認為,自由的概念「在中國未享有過這兩種地位。不享有形而上學地位,也不享有政治地位。」

是什麼原因使中國和西方形成完全兩種不同的思想體系呢?他認為是對數學的不同態度。因為柏拉圖傳統把哲學的概念賦予了數學家畢達哥拉斯(Pythagoras)本人。中國人也發展了數學,尤其是計算程序非常發達;在孔子時代的「六藝」就有算數。然而,事實是數學對中國思想從未起過模式作用。其結果是數學沒有在中國思想裡產生模式化的要求。數學和思想的結合在中國沒有發生,而在希臘卻紮了根,並且自此不停地發生效應。

所以,對中國的思想不能進行「邏輯推理」,不能將其作為完全的知識對象。他在與杜小真的談話中說:「說到底,中國思想和西方哲學的一個根本『無關』的地方,就是不那麼區分在西方人那裡非常明確區分的感覺的和知性的這兩個世界。」

但不能由此說中國思想只處在幼年,沒有達到西方哲學思考的階段。他說:「像黑格爾那樣閱讀理解中國思想是不妥當的。他認為中國思想一方面是最模糊的抽象,一方面是最平庸的具體。二者之間,他認為一無所有,中國思想欠缺對觀念的研究。而我認為,二者之間的關係不是特殊和普遍的關係,而是指號和總體之間的關係。」(《遠去與歸來:希臘與中國的對話──關於法國哲學家于連的研究》,第50-51頁)他由此對中國思想和西方思想做了一個非常新奇的區分:西方思想中規定語言追求普遍性,而中國思想中的語言「指號」可以說是從普遍性來的。這樣,「在前者,普遍性構成的是目的,而在後者,普遍性構成的是『源泉』」。因此,西方的思想是「哲學」,而中國的思想是「智慧」。

Jullien在法國學術界是個有爭議的人物,但他獨特的思路和治學路向的奇特,對於我們還是很有啟迪意義的。思想最忌諱的是平庸,學術最忌諱的是沒有創新。在這個意義上,聽聽Jullien的「奇說」,反觀我們自己的思想和學術是很有意思的。

從近代以來,由於社會文化的深刻變化,如何回應傳入中國的西方文化成為一個根本性的問題,它幾乎牽動了所有哲學家和思想家的心。但當時的所有選擇都是用西方哲學來改造中國思想和哲學。按馮友蘭的話,就是「新的中國哲學,只能是用近代邏輯學的成就,分析中國傳統哲學的概念,使那似乎含糊不清的概念明確起來」。(《中國現代哲學史》,第207頁)實際上馮友蘭是在「用柏拉圖和新實在論的哲學」對宋明理學進行詮釋,而熊十力和梁漱溟則更傾向於西方的生命哲學,牟宗三用的是康德的哲學,李澤厚用的是馬克思的實踐本體論。當然,他們很清楚「哲學」是個外來的概念,用它來套中國古代的思想有一定的困難,也清楚看到中國古代對修養義理之學有著自己的貢獻,西方哲學並不能包含。張岱年先生認為,哲學並不是專指西方哲學,它只是一個學科的類稱,西方哲學只是其中一個特例而已。馮友蘭甚至認為可以撰寫一部《中國義理學史》,並以此為標準來寫一部西洋義理學史。前賢雖有此心,但無此力,當時的局勢是如何回應西方哲學,用西方哲學的概念來表述中國自己的思想是一個學術的主流,而對中國思想中與西方哲學不同的問題,他們較少注意。在這個意義上,如何從中國哲學自身的特點出發來表述和研究中國哲學,反映出中國思想的獨特性,真正擺脫西方中心主義對我們的影響是一個尚待努力的問題。Jullien給了我們一個西方學者的觀察,他的這些結論都還可以討論,但他的那種將中國哲學和思想的獨特性與西方區別開來加以研究的路向是有啟示意義的。

在一定意義上,西方的漢學家與我們中國的「西學家」很類似,即中國學術界的西方學術研究者,他們都是以對象國的學術文化為自己的研究對象,正如西方漢學家研究孔子如同中國的「西學家」研究柏拉圖一樣。在西方漢學家的學問中,他們的方法論深受其國家文化和學術傳統的影響,學術的材料雖然是中國的,但方法論上往往不同於中國的學問家。這點在傳教士漢學中表象尤為明顯。即便這樣,在西方漢學家中,真正對西方文化有很深的研究,同時對中國文化又有很深研究的人並不多。

反觀中國,做西學研究的學者如果和西方的漢學家相比較,有兩點明顯不同:其一,在方法論上有自己的獨到之處,受到西方學術界的重視的人很少,大約只有陳康先生少數幾位學者。在研究西學中採用中國式的研究方法來解釋西學的,運用中國的思想資源來解釋西方思想,如同漢學家運用西方的學術方法論來解釋中國文化那樣,以區別於西方學者的研究者更是少之又少。反倒是做國學研究的學者在解釋西方哲學與文化時往往有些獨到之處,梁漱溟筆下的柏格森、牟宗三筆下的康德、張君勱筆下的黑格爾都有著研究者獨特的視角。其二,真正對中國文化本身有深入研究的西學研究者並不多,這點在前輩學者中倒是很普遍,但今天真正打通中西的學者並不多,儘管,不少人努力這樣做。這兩條都和近代以來西方文化成為強勢文化有關,它直接影響了學者的學術取向和學術修養。Jullien的學術路向是:學習中國是為了返回希臘。在中國有此明確學術路向──學習希臘是為返回先秦──的學者幾乎沒有聽到過。或者如Jullien那樣原是專攻希臘的學術背景,後而轉為研究漢學的中國學者也不多,至少我還未見過,原來的專業是研究中國古代思想史的,現在轉為研究希臘哲學史的學者。

當然,這種比較是一種純粹的理論想像。但我在這裡想表達的是:很長時間以來,我們的西學研究者大都在跟著西方跑,不能如西方的漢學家研究中國時那樣,有一種理論上的自覺;更少見的是我們的西學研究者有Jullien那種「迂迴與進入」的意識,有強烈的本土文化的問題意識。在這個意義上,Jullien對我們的西學研究是個啟示。

從漢學研究來說,Jullien也是個典型的個案。我們不能從知識論的角度來看他,他和伯希和是完全兩類的漢學家。他在書中也說:「我的雙重目標──通過使思想脫離故土來干擾思想和回到哲學的最初階段以質疑其固有成見──至少在優先程度上沒有考慮知識的『實證性』。這正是許多漢學家為之遺憾的,他們更希望我們終生為他們修一部優美的中國思想史……或完全不同的此類知識研究──預先是有用的、合理的!而且遇到的困難要少得多……那樣,我就會很好地,像人們所說的那樣,完成我的『傳經送寶』的中介角色。在這樣做的時候,通過用歐洲的觀點比照他們的客體,因此就豐富了他們的視角,我甚至會對中國人做了有益的事情了。但問題就在此!事實是我既不想做學問淵博之士,也不想『製造』某些思想效應和關於思想的效應。」Jullien的存在再次說明漢學的跨學科性,我們在研究它時,僅僅從知識論的角度來看是不行的,我們必須將其視為西方學術的一部分,摸清其西方學術的背景和價值取向。跨文化的視野是不可少的。正像法國當代哲學家利奧塔在評價Jullien時所說的:「他是中國人了嗎?或只是哲學家?又抑或,兩者皆是。」(樂黛雲主編:《跨文化對話》第17輯,第190頁)

Jullien自己很清楚自己的角色,他說:「我根本不能作為這一領域的代表,但我會繼續在這一領域中進行研究。」(《跨文化對話》第17輯,第151頁)他在做漢學研究時,始終注意自己的角色,他告誡他的漢學同行們,在研究中國時,總會面臨到「中國化」的危險,因為中國文化異常強大,它往往使研究者墜入其中而渾然不知。所以,要時時和中國文化保持一種距離,時時不忘自己的問題。

這樣,我們看到在對Jullien的漢學成果把握時,必須從比較文化的角度入手,才能切入他的要害。如果把他的漢學成果搬過來用,像現在不少學者對待美國中國學那樣的方法,是一定會出問題的。

Jullien的漢學研究予我們的主要是一種比較文化的方法。這種方法顯然受到後殖民主義的影響,他努力擺脫「西方中心主義」。如在《迂迴與進入》中對列維-斯特勞斯的批評:「從而把自列維-布留爾以來關於中國人原始思維徹底銷解。這是對西方人文社會科學中歐洲中心主義的思維定勢和白人種族主義偏見的激進顛覆。」(葉舒憲:〈在中國發現詩學〉,見《跨文化對話》第14輯,第190頁)

如果我們仔細研究Jullien的作品,我們會發現,他所設定的和研究的中國文化基本上是先秦時期的元典文化,這樣他忽略了中國文化在其漫長的發展過程中的演變,如他為說明歐洲語言的多樣性和中國語言的單一性,他說:「我在中國也沒發現人們對翻譯的興趣。一個簡單的原因就是:中國以往身處漢字世界中,儘管在中國通過梵文接觸佛教時,翻譯活動延續好幾個世紀,但這種翻譯是由一些並不地道的中國人以過度的形式完成的,幾乎形成對漢語的干擾點。」(《跨文化對話》第17輯,第143頁)顯然,這個結論是可以討論的,佛教的傳入對中國中古語言的影響是比較大的,這點在語言學界已經得到證明。近代以來,基督教和西方文化傳入中國後,中國的語言也發生了較大的變化。中國文化之所以源遠流長,一個重要的原因就是它對外來文化的吸收。這一點Jullien注意不夠,在一定意義上,他是在一種靜態的環境中來把握與分析中國思想和文化的。

因此,在我們出版他的這本書時,我們並不是贊成他的所有論點,但我們關注他的研究,他的方法,作為法國漢學的一個特殊形態,他的學術存在使我們對域外漢學的認識更為寬闊,同時作為一個思想的例證,他也提供給了我們反思自己文化的一面鏡子。

張西平 2005年8月

(本人在摘錄此文時,對部分文字作了一些更動,特此說明。)

( 知識學習|其他 )

引用網址:http://city.udn.com/v1/blog/article/trackback.jsp?uid=swimming1978&aid=295927 .